DGIM-Kongress

"Hepatitis C - in einigen Jahren kein großes Problem mehr"

"Forschung wird zu Medizin" lautet das Leitthema des Internistenkongresses vm 26. bis 29. April. Es soll zeigen, wie wesentlich doch die Innere Medizin mit allen ihren Schwerpunktenin den letzten Jahren von der medizinischen Grundlagenforschung profitiert hat, sagt Kongresspräsident Professor Michael Manns im Interview.

Veröffentlicht:Professor Michael Manns

© Manns

Position: Professor Michael Manns ist seit 1991 Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Werdegang: Medizinstudium in Wien und Mainz, 1977 Approbation als Arzt, Weiterbildung zum Internisten und Gastroenterologen in Berlin und Mainz, 1985-2001 Oberarzt an der Universitätsklinik in Mainz, 1986 C2-Professor für Innere Medizin in Mainz, 1987-88 Forschungsaufenthalt in La Jolla, Kalifornien; seit 1991 C4-Professor an der MHH.

Engagement: Forschungsschwerpunkte sind entzündliche Lebererkrankungen, Transplantationsmedizin, hepatozelluläres Karzinom, gastrointestinale Onkologie, regenerative Medizin, mukosale Immunologie und klinische Pharmakologie. Professor Manns ist seit vielen Jahren Mitglied und Leiter in verschiedenen Forschungsverbünden sowie in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften.

Ärzte Zeitung: Herr Professor Manns, das Titelbild des diesjährigen DGIM-Kongressprogramms ziert ein prächtiges historisches Portal. Was steckt hinter der Auswahl dieses Bildmotives?

Professor Michael Manns: Bei dem Portal handelt es sich um das Goldene Tor zu den Herrenhäuser Gärten in Hannover; es soll auf unser Kongressthema "Forschung wird zu Medizin" verweisen. Denn einerseits ist die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, deren Aufgabe in der medizinischen Forschung besteht.

Andererseits aber ist dieser Kongress mit seinen inzwischen jährlich etwa 8500 Teilnehmern auch ein Fortbildungskongress. Die besten Repräsentanten unseres Faches bieten dort Fortbildung auf höchstem Niveau in der gesamten Breite der Inneren Medizin.

Mit beidem wollen wir natürlich Türen, Tore und Portale öffnen für zukünftige Therapien.

Gibt es im Vergleich zu den Vorjahren Veränderungen in der Struktur des Kongressprogramms?

Manns: Die Struktur fassen wir als lernendes System auf. Der Internistenkongress vom 26. bis 29. April wie auch die Inhalte der Zeitschrift "Der Internist" sollen ein fortgeschriebenes Handbuch der Inneren Medizin sein. Insofern ist die Struktur vorgegeben.

Höhepunkte werden wieder mehrere Plenarvorträge von namhaften Rednern am Samstag, am Montag und am Dienstag sein - jeweils mittags von 11.45 bis 12.15 Uhr. Diese werden ganz grundlegende Probleme der Menschheit und der Inneren Medizin darstellen.

Welche Themen werden dort angesprochen werden?

Manns: Da ist erstens die Problematik von Übergewicht und Adipositas und deren Folgen, präsentiert von Professor Stephan Bischoff aus Mainz, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Ernährungsmedizin der Universitäten Hohenheim und Tübingen sowie Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Er wird erläutern, welche neuen Forschungsergebnisse die aktuellen Präventions- und Therapiestrategien beeinflussen.

Professor Ottmar Wiestler, einer unserer prominentesten Krebsforscher in Deutschland, geschäftsführender Direktor des Deutschen Krebsforschungszentrums und Sprecher des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung, spricht über unseren Weg hin zu einer individualisierten Krebsmedizin.

Und am Dienstag wird sich der Direktor des Leibniz-Instituts für Altersforschung in Jena, Professor Lenhard Rudolph, mit der Frage auseinandersetzen, welche Konsequenzen die Altersforschung zieht, um der demografischen Entwicklung in unserem Land zu begegnen - eine der zweifelsohne großen Herausforderungen unserer Zeit.

Die Entwicklungen in der Medizin bringen es mit sich, dass zunehmend eng mit Kollegen aus verschiedenen Nachbardisziplinen kooperiert wird. Wie bildet sich dies im Programm ab?

Manns: Das ist in der Tat eine der Besonderheiten des DGIM-Kongresses! Wir bieten in diesem Jahr spezielle Sitzungen an, in denen unter anderem auch Vertreter der Pathologie zu Wort kommen, ein ungemein wichtiger Kooperationspartner für Internisten, wenn wir zum Beispiel an die individualisierte Krebstherapie und die Gewebetypisierung von Tumoren denken.

Im Bereich der Geriatrie gibt es Überlappungen zur Neurologie/Psychiatrie und ein besonderes Symposium widmen wir der Transitionsmedizin. Denn wir müssen feststellen, dass Patienten mit Erkrankungen, die früher ausschließlich die Pädiatrie betrafen, heute zunehmend das Erwachsenenalter erreichen - denken Sie an die Mukoviszidose! Manche dieser Patienten gehen heute teilweise noch mit 35 Jahren zur Betreuung in Kinderkliniken.

Wir müssen für seltene Krankheitsbilder, bei denen die Lebenserwartung ins Erwachsenenalter reicht, Strukturen schaffen, die sich besonders diesen Patienten widmen. In dem Symposium werden wir unter diesem Aspekt einige ausgewählte Krankheitsbilder diskutieren.

Ein Schwerpunkt des Kongresses wird die Vorstellung praxisnaher nationaler Großforschungsverbünde mit translationalem Charakter sein. Was für Verbünde sind das und was leisten sie?

Manns: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung betreibt im Mehrjahresrhythmus Strukturförderung für bestimmte Projekte. So gab es die Förderung für die verschiedenen Kompetenznetze in der Medizin, für Interdisziplinäre Zentren für klinische Forschung und zuletzt die Gründung der deutschen Gesundheitsforschungszentren wie zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, das Deutsche Konsortium für translationale Onkologie oder das Deutsche Herz-Kreislaufzentrum.

Viele dieser Gesundheitszentren werden entweder von Internisten geleitet oder aber betreffen Krankheitsbilder, die in den Aufgabenbereich der Inneren Medizin gehören.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie diese translationale Forschung einen Nutzen für Patienten generiert?

Manns: Nehmen wir die Virushepatitiden. Die Hepatitis C ist 1989 entdeckt worden. Viele Jahre haben wir diese Patienten unspezifisch mit Interferon/Ribavirin behandelt.

Das Jahr 2014 wird in die Medizingeschichte eingehen, weil basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenforschung voraussichtlich Vertreter drei verschiedener Medikamentenklassen zur Zulassung kommen werden, die direkt an drei Schlüsselstellen des Hepatitis-C-Lebenszyklus eingreifen.

Die Virushepatitis ist ja eines Ihrer Forschungsschwerpunkte. Gerade in Bezug auf Hepatitis C lässt sich derzeit geradezu eine Euphorie unter Gastroenterologen wahrnehmen. Was erwartet uns in den nächsten Jahren?

Manns: Hepatitis C ist die erste chronische Viruserkrankung überhaupt, die prinzipiell heilbar ist. Wir können 90 Prozent der nicht vorbehandelten Hepatitis-C-Patienten mit Tabletten, die kaum noch Nebenwirkungen haben, innerhalb von zwölf Wochen heilen. Inwiefern Patienten mit dekompensierten Zirrhosen heilbar sind und was das für das Krebsrisiko bedeutet, ist derzeit unklar.

Doch können wir heute mit Fug und Recht sagen, dass die Hepatitis-C-Therapie tatsächlich revolutioniert worden ist. Es ist abzusehen, dass die Hepatitis C in einigen Jahren und Jahrzehnten kein großes Problem mehr sein wird, wenn die neuen Medikamente verfügbar und eingesetzt werden.

Zwei Hürden sehe ich allerdings noch: Zum einen die hohen Therapiekosten und zum anderen haben wir noch Schwierigkeiten dabei, die betroffenen Hepatitis-C-Patienten in ausreichender Anzahl zu identifizieren. Bislang wird nur ein Bruchteil von ihnen diagnostiziert.

Wegen der Kostenproblematik werden wir wohl nur jene Patienten mit den modernen Medikamenten behandeln können, die eine progressive Lebererkrankung aufweisen, das ist etwa jeder vierte Hepatitis-C-Patient.

Ein anderer Schwerpunkt des Kongresses ist die Transplantationsmedizin. Sie ist derzeit wieder ein heiß diskutiertes Thema, allerdings eines mit oft eher unangenehmem Beigeschmack.

Manns: Der Rückgang der Spenderzahlen ist dramatisch, Deutschland ist Schlusslicht in puncto Organspenden. Wir müssen wirklich klar machen, dass dieser Rückgang der Organspenden Menschenleben kostet.

Das Vertrauen in das System der Organspende und Transplantationsmedizin muss unbedingt zurückgewonnen werden und die Spendebereitschaft muss drastisch erhöht werden.

Das größte Problem, das ich für Deutschland sehe, ist, dass wir immer noch eine Zustimmungsregelung und nicht die Widerspruchsregelung haben. Es ist einfach sehr schwer, kurz nach dem eingetretenen Tod eines Menschen mit den Angehörigen ein Gespräch über die Organspende zu führen.

Ist es nicht illusorisch, jemals den Bedarf an Spenderorganen decken zu können, wenn rund 11 000 Menschen allein in Deutschland auf ein Organ warten; brauchen wir Alternativen zur Organtransplantation?

Manns: Das sowieso. Es müssen alle Ansatzpunkte genutzt werden. Dazu gehört zunächst einmal, die Spendebereitschaft auf ein Niveau zu erhöhen, das mindestens dem vor dem so genannten Organspendeskandal entspricht.

Zweitens werden neue Therapieoptionen den Transplantationsbedarf senken: Wenn wir in Zukunft den Großteil der Hepatitis-C-Patienten identifizieren und heilen können - und die Hepatitis-C-Spätfolgen sind die Hauptindikation für Lebertransplantationen - dann werden wir zehn bis zwanzig Prozent weniger gespendete Lebern brauchen.

Andererseits sehen wir in den USA, dass dort die nichtalkoholische Fettleberhepatitis sich zur Hauptindikation für Lebertransplantationen entwickelt. Wir müssen also das verbreitete Übergewicht und die Fettsucht bekämpfen und damit bereits im Kindesalter anfangen.

Und weiter...?

Manns: Weiter brauchen wir in der Tat alternative Verfahren zur Organtransplantation. In der Kardiologie ist man da ja schon sehr weit gekommen und tatsächlich geht die Anzahl der Herztransplantationen zurück, weil der Bedarf abnimmt.

Ich selbst leite den Sonderforschungsbereich "Optimierung konventioneller und innovativer Transplantate", der sich unter anderem mit Alternativverfahren zur klassischen Organtransplantation beschäftigt, wie zum Beispiel der Leberzelltherapie, die bei Leberversagen eingesetzt werden könnte.

Wie sieht es bei anderen soliden Organen aus?

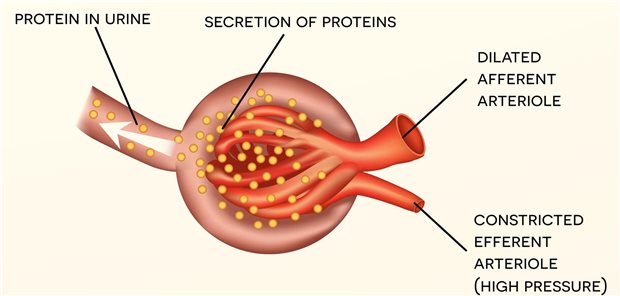

Manns: Letztlich müssen wir auch den Lungen- und Nierentransplantationsbedarf reduzieren. Weltweit gehört die chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) zu den häufigsten Indikationen für eine Lungentransplantation, Hauptindikation für Nierentransplantationen ist die diabetische Nephropathie.

Wir müssen also Mittel und Wege finden, Patienten mit COPD, mit Diabetes mellitus und anderen, unter Umständen vermeidbaren Krankheiten so zu behandeln, dass die schweren Spätkomplikationen vermieden und in ihrer Häufigkeit reduziert werden. Wir Internisten müssen dafür sorgen, chronische Erkrankungen zu verhindern, sie in ihrer Progression aufzuhalten oder sie zu heilen.

Internistenkongress vom 26. bis 29. April in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden, www.dgim2014.de