Krebsforschung

Wie Fett die Entstehung von Krebs fördern kann

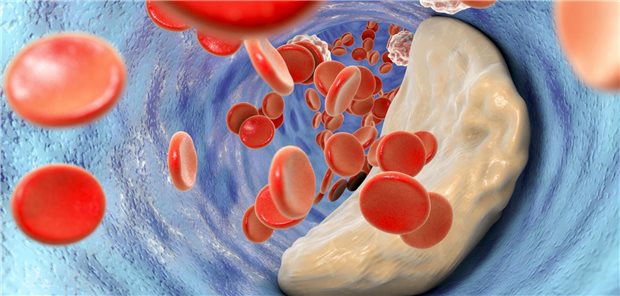

Etwa fünf Prozent der Krebserkrankungen bei Frauen und drei Prozent bei Männern sind nach Studiendaten in Deutschland auf Adipositas zurückzuführen . Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen Übergewicht und Krebs, wurde bei einer Veranstaltung des DKFZ betont.

Veröffentlicht:HEIDELBERG. Eine direkte Konsequenz des Übergewichts ist die Fettleber, die wiederum das Risiko für Leberkrebs erhöht. Der Anteil der Lebertumoren, die sich auf diese Stoffwechselfehlfunktion zurückführen lassen, hat in den vergangenen Jahren rapide zugenommen, wie Professor Stephan Herzig vom Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) berichtet hat. Alle anderen klassischen Leber-Risikofaktoren wie Zirrhose und Fibrose wurden zurückgedrängt.

Herzig und sein Team forschen mit Mäusen, bei denen sie Leberkrebs induzieren. In einer Versuchsreihe bekamen die Tiere zwei unterschiedliche Diäten: Eine Gruppe erhielt eine fettreiche Kost und eine Kontrollgruppe normale Nahrung. Mäuse mit fettreicher Diät entwickelten dabei eine deutlich höhere Anzahl an Tumoren als Mäuse der Kontrollgruppe.

Übergewicht und auch die Fettleber sind die Folgen eines Ungleichgewichts im Energiestoffwechsel. Verschiedene Faktoren, darunter Hormone und Entzündungsprozesse, können in Folge zum metabolischen Syndrom führen.

Eine Komponente des metabolischen Syndroms ist die Insulinresistenz, die häufig bei Übergewichtigen auftritt. Insulin ist nicht nur metabolisch wirksam, sondern kann auch das Zellwachstum fördern. So entwickelten Mäuse mit hohen Insulinspiegeln deutlich mehr Brust-Tumore als Mäuse mit normalem Insulinspiegel, wie Herzig erklärte.

Diese Erkenntnis sei besonders wichtig bei Diabetes-Patienten, die Insulin spritzen müssen und somit ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das Antidiabetikum Metformin hingegen erhöht die Insulin-Sensitivität und wirkt offenbar antikanzerogen.

Auch Entzündungen fördern Tumore

Fettgewebe ist neben seiner Funktion als Energiespeicher auch eine wichtige Hormondrüse. Sezerniert wird zum Beispiel Leptin - ein Hormon, das den Appetit kontrolliert und gleichzeitig eine tumorfördernde Wirkung zu haben scheint.

Übergewichtige Menschen schütten aufgrund des vermehrten Fettgewebes mehr Leptin aus. Damit könnte zumindest teilweise erklärt werden, wieso Adipositas das Krebswachstum fördern kann.

Auch Entzündungsreaktionen können das Tumorwachstum verstärken; auch diese stehen in direktem Zusammenhang mit Fettgewebe. Zwischen Entzündungszellen und Fettzellen besteht eine enge Nachbarschaft. Je größer das Übergewicht, desto mehr Entzündungszellen wandern in das Fettgewebe ein und umso mehr Moleküle werden freigesetzt, die Entzündungsreaktionen auslösen.

So konnte bei Mäusen mit Leberkrebs gezeigt werden, dass sich unter Abwesenheit von Entzündungsreaktionen die Tumore reduzieren, und zwar auch bei fettreicher Diät. Weniger Fett resultiert also erstens in einer geringeren Leptinproduktion und zweitens in einer Reduktion von Entzündungsreaktionen. Beides trägt dazu bei, das Tumorwachstum zu bremsen.

Bei schweren Erkrankungen kann Übergewicht aber auch günstig sein. So sterben wahrscheinlich bis zu 70 Prozent aller Patienten mit Pankreaskarzinom nicht am Tumor selbst, sondern an Kachexie.

Herzigs Gruppe entwickelt deshalb einen Wirkstoff, der in solchen Situationen den Fettabbau verhindert. Spritzt man dieses Molekül Mäusen mit Tumoren, so behalten die Tiere ihr Fettgewebe. (so)