Allergie

Ganzjährige SIT hilft besser als Kurzzeittherapie

Die spezifische Immuntherapie (SIT) wirkt offenbar am besten, wenn die Injektionen nicht nur vor der Pollensaison, sondern ganzjährig in vier- bis sechswöchigen Abständen verabreicht werden. Das zeigt eine polnische Studie.

Veröffentlicht:

Pollen liegen nur zeitweise in der Luft - die Immunisierung aber sollte offenbar über das ganze Jahr erfolgen.

© Lichtmeister

LODZ. Mediziner von der Universität Lodz haben die präsaisonale spezifische Immuntherapie (PSIT) mit der ganzjährigen Immuntherapie (perennial immunotherapy, PIT) verglichen.

An ihrer prospektiven, randomisierten Studie nahmen 120 Gräser- und Roggenpollenallergiker teil, die zuvor noch niemals eine SIT erhalten hatten.

Das Besondere an der Studie war ihr doppelblindes Design: In beiden Studiengruppen wurden die Patienten nach einer Induktionsphase kontinuierlich in Abständen von vier bis sechs Wochen über insgesamt drei Jahre gespritzt.

Allerdings enthielten die Spritzen in der PSIT-Gruppe nur in der Vorsaison echte Allergenextrakte, alle weiteren Injektionen bis zur nächsten Induktionsphase (jeweils ab Februar) wurden lediglich mit einem Scheinpräparat durchgeführt (Am J Rhinol Allergy 2013, online 29. April).

PIT deutlich überlegen

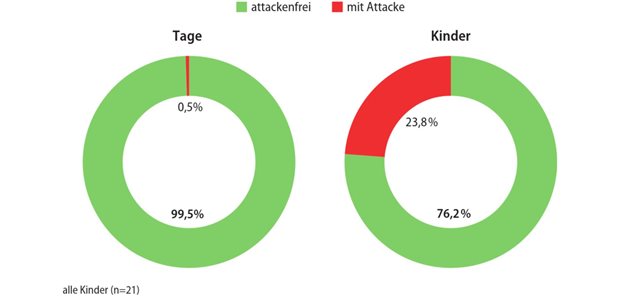

Ergebnis: Sowohl im Hinblick auf die Rhinokonjunktivitis als auch auf die benötigten Medikamente zur Linderung der Symptome war die PIT der präsaisonalen Therapie deutlich überlegen.

War der kombinierte Symptom-Medikamente-Score (SMS) unter PIT und PSIT im ersten Jahr in beiden Gruppen noch fast gleich (Area under the curve, AUC: 39,77 Prozent beziehungsweise 40,84 Prozent), schnitt die PIT nach zwei Jahren um knapp 30 Prozent, nach drei Jahren um etwa 43 Prozent besser ab.

Die PIT konnte die Symptome im dritten Jahr um mehr als 73 Prozent reduzieren (gegenüber 56 Prozent unter PSIT); dieser Unterschied war signifikant.

Die Wirkung korrelierte klar mit der kumulativen Dosis des applizierten Extrakts. Diese war bei den PIT-Patienten am Ende des dritten Therapiejahres auf durchschnittlich rund 158.000 therapeutische Einheiten (gegenüber 67.000 TU in der PSIT-Gruppe) gestiegen.

Keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten

Die Befürchtung, dass die fortgesetzten Injektionen das Anaphylaxierisiko erhöhen könnten, bestätigte sich den Autoren um Damian Tworek zufolge nicht.

In der Studie traten bei insgesamt 5354 Injektionen keinerlei schwere Reaktionen auf. Zu leichten bis mittelgradigen Nebenwirkungen (Grad I und II) kam es in beiden Gruppen mit etwa gleicher Häufigkeit.

Die ganzjährig durchgeführte SIT ist offenbar besser geeignet als eine Kurzzeittherapie, um die Symptome einer Pollenallergie zu bessern, schlussfolgern Tworek und Kollegen, und zwar bei vergleichbar gutem Sicherheitsprofil.