Kohortenstudie

Achalasie ist eine erblich bedingte Krankheit

Genetische Faktoren spielen offenbar eine gewichtige Rolle bei der Entstehung der Achalasie.

Veröffentlicht:MAINZ. In Kooperation mit der Uniklinik Bonn konnten Forscher der Universitätsmedizin Mainz genetische Risikofaktoren der Achalasie auf molekulargenetischer Basis nachweisen (Nature Genetics 2014; online am 6. Juli).

Die Erkenntnisse legen nahe, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielen, teilt die Uni Mainz mit. Schon länger gehen Forscher davon aus, dass es sich bei Achalasie um eine erblich bedingte Krankheit handelt. Es fehlte jedoch der Nachweis.

"Im Rahmen der weltweit größten Kohortenstudie ist es uns gelungen, Gene zu identifizieren, die an der Entstehung der Achalasie ursächlich beteiligt sind. Die Gene steuern auf zellulärer Ebene autoimmunologische Prozesse, deren Fehlfunktion für die Krankheitsentstehung von Bedeutung sind", wird Professor Ines Gockel von der Universitätsmedizin Mainz in der Mitteilung zitiert.

Gockel leitet das europäische Forschungsnetzwerk ARC (Achalasia Risk Consortium), an dem neben Mainzer Wissenschaftlern auch Forscher verschiedener Universitätskliniken und großer Krankenhäuser beteiligt sind.

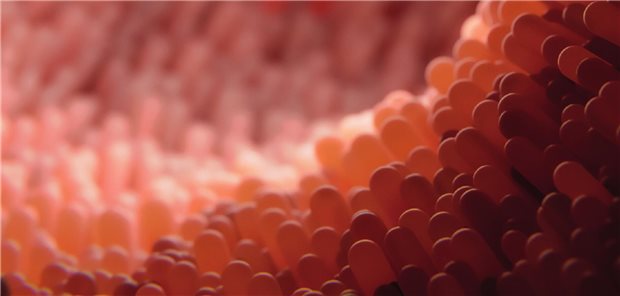

Die Achalasie ist eine seltene Erkrankung mit einer geschätzten Häufigkeit von jährlich ein bis drei Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Ihr liegt ein Untergang von Nerven der Speiseröhre zugrunde, sodass sich der untere Schließmuskel beim Schlucken nicht mehr öffnen kann.

Zudem kommt es zu einer gestörten Peristaltik der Speiseröhremit der Folge, dass die Nahrung nicht in den Magen weitergeleitet werden kann. Im Endstadium leiden die Patienten an einem Megaösophagus.

Über die Entstehungsmechanismen der Achalasie ist bislang nur wenig bekannt. Bisherige Untersuchungen wurden lediglich an kleinen Kollektiven durchgeführt. An der jetzt durchgeführten weltweit größten Kohortenstudie nahmen insgesamt 5310 Personen teil. 1068 an Achalasie erkrankten Patienten stand dabei eine 4242 Personen umfassende Kontrollgruppe gegenüber.

Für die Studie benutzen die Forscher eine sehr aufwendige Hochdurchsatz-Genotypisierungs-Technologie. Damit gelang es den Wissenschaftlern, die Erbsubstanz der Achalasie-Erkrankten sowie der nichtverwandten gesunden Kontrollpersonen zu analysieren.

"Diese neuen Erkenntnisse vermögen einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, die zellulären und molekularen Prozesse besser zu verstehen, die bei der Achalasie von Bedeutung sind. Das ist mitentscheidend, um neue Therapien zu entwickeln", sagt der Wissenschaftliche Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, Professor Ulrich Försterann. (eb)