Nerven

Mit Ganglion-Stimulation gegen Kopfschmerz

DARMSTADT. Bei jedem zweiten Patienten mit chronischer Migräne und bei fast allen Menschen mit chronischem Clusterkopfschmerz versagen vorbeugende Medikamente.

Die Stimulation des Ganglion sphenopalatinum lindert die Attacken bei fast 70 Prozent der Patienten mit chronischem Clusterkopfschmerz - das zeigen erste Untersuchungen. Zwar kann jeder Chirurg das Stimulationsgerät implantieren.

Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN) warnt jedoch in einer Mitteilung vor einer verfrühten Anwendung in der Praxis. Die optimale Stromstärke und mögliche Gefahren würden derzeit bundesweit in Langzeitstudien erforscht.

Chronische Migräne, ein täglicher für Stunden anhaltender Kopfschmerz auf dem Boden einer Migräne, oder chronischer Clusterkopfschmerz, der wiederkehrend und äußerst heftig in der Nähe jeweils eines Auges oder einer Schläfe auftritt, sind ein nicht so seltenes Phänomen.

Mehr als jeder Zweihundertste in Deutschland leidet darunter. Bei jedem Zweiten mit chronischer Migräne schlagen vorbeugende Medikamente, Akupunktur oder Entspannungstechniken nicht an. "Menschen mit chronischen Clusterkopfschmerzen sprechen nur selten auf eine Prophylaxe an", wird der klinische Neurophysiologe Professor Dr. Stefan Evers vom Universitätsklinikum Münster in der Mitteilung zitiert.

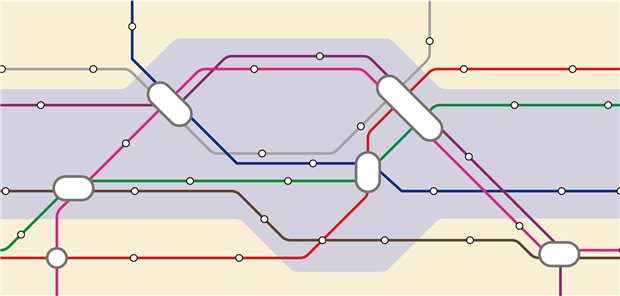

Sie alle kommen für eine Neuromodulation infrage. Erste Studien sind vielversprechend.Ein internationales Forscherteam entdeckte, dass Patienten mit Clusterkopfschmerz die Stimulation des Ganglion sphenopalatinum helfen kann.

Die Wissenschaftler hatten 28 Betroffenen Elektroden in der Nähe dieses Nervenknotens hinter dem Kieferknochen implantiert. Wurden die Patienten dann von Kopfschmerzen heimgesucht, konnten sie mithilfe einer Fernbedienung die Elektroden anschalten.

Die gezielte Nervenstimulation verringerte bei 19 der Patienten, also bei rund zwei Drittel, die Häufigkeit und/oder Stärke der Anfälle. Zu ähnlichen Ergebnissen führten Studien, bei denen Elektroden den Vagusnerv am Hals stimulierten.

Ein chirurgischer Eingriff ist hierbei nicht notwendig. Dieses Verfahren ist in den USA bereits zur Behandlung schwerer, medikamentenresistenter Depressionen zugelassen. In Deutschland besitzt der Stimulator hierfür keine CE-Kennzeichnung und sollte daher in der Praxis noch nicht angewendet werden, so die DGKN.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse raten DGKN-Experten wie Evers zu Geduld: "Stimulationsverfahren gegen Kopfschmerzerkrankungen sollten momentan ausschließlich in Studien untersucht werden", betont er.

Wirksamkeit und potenzielle Gefahren seien noch nicht genügend erforscht. Evers nimmt an zwei Langzeitstudien mit insgesamt rund 100 Patienten teil, die die Stimulation des Ganglion sphenopalatinum und des Vagusnervs bei chronischen Clusterkopfschmerzen und chronischer Migräne untersuchen.

"Mit ersten Empfehlungen zur genauen Platzierung der Elektroden und zur optimalen Stromstärke rechnen wir in etwa einem Jahr", schätzt der DGKN-Experte. Erst dann sollten neuromodulatorische Verfahren Kopfschmerzpatienten, denen keine andere Therapie hilft, auch in der Praxis angeboten werden. (eb)