Forscher lösen Rätsel um den Schwarzen Tod

TÜBINGEN (dpa). Das Bakterium Yersinia pestis ist zweifelsfrei für die Pest im Mittelalter verantwortlich, berichten Forscher um den Archäologen Professor Johannes Krause.

Veröffentlicht:Der Schwarze Tod sei somit eine Pest-Epidemie gewesen, und nicht wie zuletzt angenommen ein Ebola ähnliches Fieber, teilt die Uni Tübingen mit (PNAS online 29. August).

Der Seuche waren vor 650 Jahren 25 Millionen Menschen und damit ein Drittel der Bevölkerung Europas zum Opfer gefallen. Auf die Spur des Bakteriums kamen die Forscher, als sie das Erbgut von 109 Skeletten aus dem 14. Jahrhundert auf einem Londoner Friedhof untersuchten.

Dabei sei ein wichtiger Teil der Y.-pestis-DNA entziffert worden.Weil der Londoner Friedhof nur genutzt wurde, während der Schwarze Tod in Europa wütete, sei das Pest-Bakterium somit eindeutig als Auslöser der Epidemie identifiziert worden.

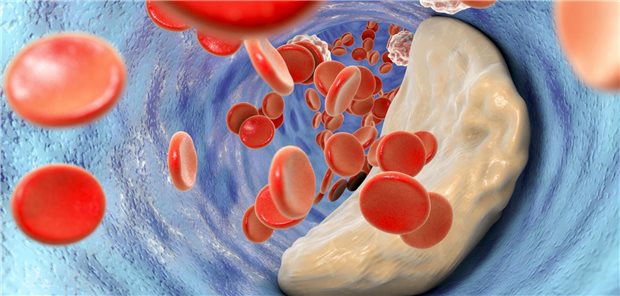

Der Schwarze Tod gibt den Forschern seit Jahren Rätsel auf. Lange waren Experten davon ausgegangen, dass es sich um eine Epidemie der sogenannten Beulenpest handelte. Dabei kann es zu massiven inneren Blutungen kommen, die als schwarze Flecken unter der Haut zu sehen sind - daher der Name Schwarzer Tod.

Einige Fachleute bezweifelten jedoch den Pest-Ursprung der Epidemie. Vor zehn Jahren veröffentlichten britische Forscher eine Studie, der zufolge eine Virus-Infektion wie etwa Ebola den Schwarzen Tod ausgelöst habe. Allerdings verwiesen sie lediglich auf Beobachtungen zum Krankheitsverlauf.

Zwar wurde das Pest-Bakterium in den vergangenen Jahren schon mehrmals in mittelalterlichen Skeletten nachgewiesen. Allerdings konnten die Forscher nie belegen, dass die DNA tatsächlich von einem mittelalterlichen Pest-Bakterium stammt.

Dem deutsch-kanadischen Team ist dieser Nachweis nun erstmals gelungen: Sie untersuchten die DNA auf Beschädigungen, die nur bei sehr altem Erbgut vorkommen. "Damit ist zweifelsfrei bewiesen, dass der heute bekannte Pesterreger Y. pestis auch Auslöser der Pest im Mittelalter war", sagte Krause.

Das mittelalterliche Pest-Bakterium sei in weiten Teilen identisch mit heutigen Pesterregern, die nach wie vor jedes Jahr weltweit rund 2000 Menschen an der Beulenpest erkranken lassen.

Bislang sei allerdings noch unklar, weshalb sich die Pest im Mittelalter so rasend schnell verbreitet habe, während sich der Erreger heute - selbst ohne medizinische Behandlung - deutlich langsamer ausbreite.