Welthypertonietag

Interview zur neuen Leitlinie Hypertonie: „Optimal wäre ein Wert von 110“

Die Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie empfiehlt Ärzten, für Patienten individuelle Blutdruck-Zielwerte zu berechnen. Kardiologe und Leitlinien-Mitautor Professor Thomas Mengden über Grenzwertdebatten, Diagnosemöglichkeiten und Therapieformen.

Veröffentlicht:

„Ich würde Blutdruckmessungen nicht auf Hausarztbesuche beschränken. Vielmehr sollte auch bei anderen Gelegenheiten, beispielsweise in Apotheken, bei der Musterung, bei Messaktionen wie am Welthypertonietag oder bei urologischen und gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen gemessen werden“, sagt der Kardiologe Prof. Thomas Mengden.

© Anette / stock.adobe.com

Herr Professor Mengden, laut des von Ihnen mitentwickelten „AOK-Onlinecoaches Bluthochdruck“ liegt die Grenze zur Hypertonie bei 140/90 mmHg. In den USA liegt die Schwelle bei 130/80 mmHg, in der aktuellen S3-Leitlinie Hypertonie wird statt eines exakten Zielwerts ein Korridor zwischen 120/70 mmHg und 160/90 mmHg definiert. Ab welchen Werten sprechen Sie von Bluthochdruck?

Grundsätzlich existiert kein exakter Grenzwert, ab dem das Risiko für koronare Herzerkrankungen sprunghaft ansteigt. Wir wissen aus epidemiologischen Untersuchungen, dass die Gefahr bereits ab systolischen Blutdruckwerten von über 110 mmHg linear wächst. Optimal wäre also ein Wert von 110.

Bleibt dennoch die Frage: Warum diese unterschiedlichen Werte?

Der Wert von 140/90 mmHg bezieht sich auf eine standardisierte Dreifachmessung in der Arztpraxis. Ist diese Schwelle erreicht, sollte man intervenieren. Denn Studien zeigen, dass ab diesem Wert ein therapeutisches Eingreifen zu prognostischem Benefit führt. Deshalb ist die Europäische Hochdruckliga (ESH) in ihrer neuesten Leitlinie bei dieser Definition geblieben. Ein anderer Aspekt ist der Zielblutdruck, den ich durch eine nicht-medikamentöse oder medikamentöse Therapie erreichen möchte. Dieser Zielwert liegt aus Sicht der ESH für das Gros der Patienten unter 130/80 mmHg, ist aber weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Die noch laufende OPTIMAL-Studie untersucht zum Beispiel, ob ein Zielblutdruck unter 120 mmHg systolisch besser ist. Die Amerikaner haben es einfacher. Dort beginnt man bei 130/80 mmHg mit der Therapie und das ist gleichzeitig der Zielwert.

Prof. Thomas Mengden ist Facharzt für Kardiologie und Angiologie. Er ist Mitautor der neuen Versorgungsleitlinie Hypertonie. AOK-Bundesverband

© AOK-Bundesverband

Im Gegensatz dazu empfiehlt die kürzlich formulierte Nationale Versorgungsleitlinie, an der Sie mitgearbeitet haben, eine Spanne zwischen 120/70 mmHG und 160/90 mmHG. Warum?

Als ideal sieht die Leitliniengruppe einen Blutdruck-Zielwert von kleiner als 140/90 mmHg. Davon abweichend kann für den jeweiligen Patienten ein individueller Zielwert aus insgesamt acht Kriterien berechnet werden. Dazu gehören zum Beispiel das kardiovaskuläre Risiko, kognitive Funktion, Patientenpräferenz und Polymedikation. Ich bin damit nicht ganz glücklich.

Was stört Sie?

Die Methode verkompliziert Therapieentscheidungen. Denn ich weiß nicht, nach welchem Algorithmus ich die acht Kriterien gewichten soll. Was zählt mehr? Patientenpräferenz? Polymedikation? Hinzu kommt, dass ich bei jedem einzelnen Faktor ebenfalls eine Gewichtung vornehmen muss. Das ist nicht praktikabel.

Im Onlinecoach Bluthochdruck sagen Sie, dass eine Hypertonie häufig zu spät festgestellt wird. Welche Möglichkeiten haben Hausärzte, um Bluthochdruck eher zu diagnostizieren?

Ich würde Blutdruckmessungen nicht auf Hausarztbesuche beschränken. Vielmehr sollte auch bei anderen Gelegenheiten, beispielsweise in Apotheken, bei der Musterung, bei Messaktionen wie am Welthypertonietag oder bei urologischen und gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen gemessen werden. Diese sogenannten Gelegenheitsmessungen sind als Screening zu betrachten. Die definitive Diagnose muss dann ein Hausarzt durch standardisierte Messung bestätigen.

Eine maskierte Hypertonie erschwert eine Diagnose. Bei welchen Anzeichen sollten Hausärzte eine Langzeitblutdruckmessung verordnen?

Das ist eine schwierige Frage. Sichere Hinweise auf eine maskierte Hypertonie gibt es nicht. Man sollte auf jeden Fall daran denken, wenn bei einem Patienten schon hypertensive Endorganschäden diagnostiziert wurden, obwohl die Praxismessungen noch normal sind. Ein früher Marker einer hypertensiven Endorganschädigung ist die Mikroalbuminurie. Eine weitere Risikogruppe sind nach meinen Erfahrungen Manager mit hoher Stressbelastung.

In einem früheren Interview sagten Sie, dass die Rolle von Stress als Ursache von Bluthochdruck weniger bekannt sei als etwa Bewegungsmangel, Übergewicht und Ernährung. Deshalb haben Sie und Ihre Kollegen eine EKGMethode etabliert, mit der man Herzstress sehr genau messen kann. Wie funktioniert das?

Wir messen die Herzratenvariabilität; vereinfacht gesagt die Schwingungsfähigkeit der Herzfrequenz. Selbst in Ruhe ändert sich die Herzfrequenz ständig. Auch bei Gesunden ohne Herzrhythmusstörungen. Besonders ausgeprägt sind Schwankungen bei tiefer Ein- und Ausatmung. Hierbei kommt es zu einem Frequenzanstieg während der Einatmung und einem Frequenzabfall während der Ausatmung. Je ausgeprägter der Frequenzunterschied ist, desto besser ist die Funktion des Vagus. Im Umkehrschluss ist eine geringe Schwingungsfähigkeit der Herzfrequenz ein Indikator für Stress.

Hypertonie ist auch ursächlich bei der Entwicklung einer Demenz. Welche Konsequenzen leiten Sie daraus ab?

Die Prävention der Demenz ist vor dem Hintergrund unzureichender Therapieoptionen ein ganz wichtiges Thema. Die WHO hat in ihrem letzten Bericht im Lancet zwölf vermeidbare Risikofaktoren identifiziert. Neben Rauchen, Bewegungsarmut, Diabetes und Schwerhörigkeit gehört auch Bluthochdruck dazu. Eine Behandlung mit Antihypertensiva ist die einzige bisher bekannte medikamentöse Prävention der Demenz. So zeigte eine Studie von 2022, dass sich durch eine durchschnittliche Blutdrucksenkung von 10/4 mmHg das Demenzrisiko in der Gesamtpopulation um 13 Prozent verringerte. Besonders profitierten Patienten unter 60 Jahren. Deren Demenzrisiko reduzierte sich um 25 Prozent. Das heißt: Je früher eine Bluthochdruckbehandlung beginnt, desto mehr lässt sich das Demenzrisiko in späteren Lebensjahren verringern.

Sie betonen die positive Wirkung fernöstlicher Entspannungstechniken, etwa der Yoga-Atmung, auf den Blutdruck. Woraus resultiert der Effekt?

Grundsätzlich existieren zwei Effekte: Kurzfristig sinkt der Blutdruck durch Vasodilatation.

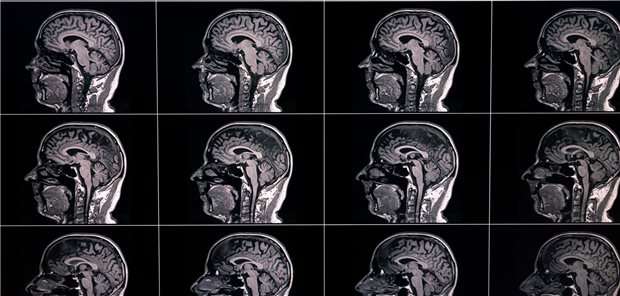

Studien aus dem Bereich der Neurowissenschaften zeigen zudem eine langfristige Wirkung. Mithilfe von MR-Bildgebung des Gehirns lassen sich neuroplastische Veränderungen im Gehirn nachweisen. Diese betreffen insbesondere Hirnregionen, die für Stressverarbeitung, Gedächtnisvorgänge aber auch Kreislaufregulation zuständig sind.

Lassen sich die Effekte quantifizieren?

Ja. Metaanalysen ergaben ein blutdrucksenkendes Potenzial von gerätegeführter langsamer Atmung von durchschnittlich 4 bis 5 mmHg. Das erscheint zunächst wenig. Man muss allerdings berücksichtigen, dass in diesen Studien sehr viele Patienten mit unzureichender Therapietreue eingeschlossen waren. Bei täglicher und regelmäßiger Durchführung wurden in kleinen Subgruppenanalysen Therapieeffekte von 10 mmHg und mehr beobachtet. Dies entspricht der Wirkung eines guten Antihypertensivums.

Ein Ziel der Nationalen Versorgungsleitlinie Hypertonie ist die Stärkung der patientenzentrierten Versorgung durch verbesserte Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten und Erkrankten. Welche bis dahin existierenden Defizite führten zur Formulierung dieses Ziels?

Eines der größten Hindernisse bei der Erreichung der in den Leitlinien formulierten Zielblutdruckwerte ist die mangelnde Therapieadhärenz. Im hektischen Praxisalltag fehlt oft die Zeit, um dem Patienten klarzumachen, wieso er von der Einnahme eines Antihypertensivums profitiert. Spätestens beim Lesen des Beipackzettels stehen dann für Patienten mögliche Nebenwirkungen mehr im Vordergrund als der Nutzen der Therapie. Der „Onlinecoach Bluthochdruck“ der AOK füllt diese Lücke in der Informationsvermittlung. Der Patient wird durch das Angebot zum Experten in eigener Sache und kann sich viele Fragen am Ende selber beantworten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Online-Coaches der AOK

Neben dem neuen Online-Coach Bluthochdruck bietet die AOK weitere Onlineangebote: Dazu zählen die Familien-Coaches Krebs, Pflege, Depression und Kinderängste sowie der ADHS Elterntrainer. Um neue Funktionen erweitert wurde der Online-Coach Diabetes. Das interaktive Internetportal unterstützt AOK-Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 2, die Erkrankung besser zu verstehen und zu bewältigen. Zum Online-Coach Diabetes: https://aok.de/online-coach-diabetes