Infektiologie

Bakterien mit "geklauter" Resistenz

Bakterien holen sich Resistenzen bei der Konkurrenz. Dabei nutzen sie einen ganzen Giftcocktail.

Veröffentlicht:

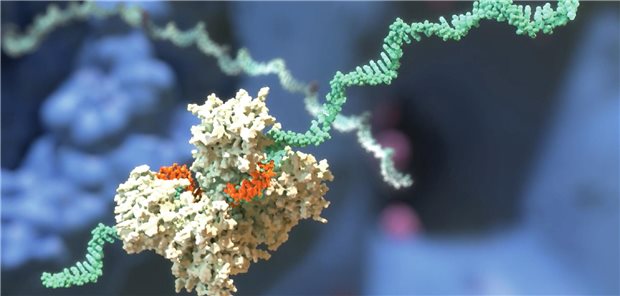

Streptococcus pneumoniae: Auch dieser Erreger besitzen offenbar besondere Eigenschaften, die ihnen eine Resistenzentwicklung erleichtern.

© royaltystockphoto / stockadobe.com

BASEL. Bakterien entwickeln nicht nur selbst Antibiotika-Resistenzen, sie holen sich solche Resistenzen auch von ihren Konkurrenten: Forscher vom Biozentrum der Universität Basel haben belegt, dass einige Bakterien ihren Konkurrenten einen ganzen Giftcocktail injizieren, der diese zerplatzen lässt. Die dabei freigesetzte Erbinformation, die auch Resistenzen enthalten kann, nimmt das Angreifer-Bakterium auf und wird so selbst resistent (Cell Reports 2017, online 26. Dezember).

Die Entstehung von Multiresistenzen sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Bakterien Konkurrenten bekämpfen, indem sie ihnen Giftproteine, sogenannte Effektoren, mithilfe eines Typ-VI-Sekretionssystems (T6SS) injizieren, erinnert die Universität Basel in einer Mitteilung zur Veröffentlichung der Studie. Die Angreifer seien dann in der Lage, die frei werdende Erbsubstanz aufzunehmen und selbst wiederzuverwenden.

Forschung mit Acinetobacter baylyi

Im Modellorganismus Acinetobacter baylyi, einem nahen Verwandten des Krankenhauskeims Acinetobacter baumannii, habe Professor Marek Baslers Team vom Biozentrum der Universität Basel nun fünf solcher Effektoren identifiziert, die auf unterschiedlichste Art und Weise wirken. "Einige dieser toxischen Proteine töten den Gegner sehr effektiv, zerstören die Zelle dabei jedoch nicht", wird Basler zitiert. "Andere wiederum beschädigen die Zellhülle so stark, dass das angegriffene Bakterium zerplatzt und Erbsubstanz austritt."

Die Angreifer verleiben sich die freigesetzten DNA-Fragmente ein. Befinden sich darauf nun Gene, die für eine bestimmte Resistenz verantwortlich sind, so wird der neue Besitzer ebenfalls resistent gegen dieses Antibiotikum.

Giftproteine und Gegengifte

"Das Typ-VI-Sekretionssystem sowie ein Set an verschiedenen Effektoren findet sich auch bei anderen Infektionserregern wie zum Beispiel dem Erreger der Lungenentzündung oder dem Choleraerreger", so Basler in der Mitteilung der Universität Basel. Interessanterweise wirkten nicht alle Giftproteine gleich gut, da viele Bakterien Gegengifte – sogenannte Immunitätsproteine – entwickelt oder erworben haben.

"Wir haben für die fünf Effektoren auch die dazugehörigen Immunitätsproteine identifiziert. Für die Angreifer ist es sinnvoll, nicht nur ein einziges Giftprotein zu produzieren, sondern einen Cocktail verschiedenster Toxine mit unterschiedlicher Wirkungsweise", so Basler. "So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner erfolgreich ausgeschaltet werden kann und in einigen Fällen, durch die Auflösung der Zelle, auch dessen DNA verfügbar wird." (eb)