Dichter, Philosoph, Historiker - und Arzt

Vor 250 Jahren wurde in Marbach am Neckar Friedrich Schiller geboren. Zunächst war der Dichter Militärarzt, bis er mehr mit dem Schreiben verdiente. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens litt er oft an Fieber und Grippe.

Veröffentlicht:

Als 44-Jähriger litt Schiller immer wieder unter Grippe.

© Foto: dpa

Der junge Student war gerade 16, als er sein Jurastudium abbrach und in die medizinische Fakultät wechselte. Vielleicht ahnte er schon damals, dass ihm die dort zu erwerbenden Kenntnisse auch dabei helfen könnten, die eigenen Krankheiten zu ergründen. Allein in den ersten beiden Jahren, die er in der Militärakademie Stuttgart zubrachte, lag er sieben Mal auf der Krankenstation, einmal fünf Wochen lang. Mit 21 schloss er sein Medizinstudium ab. Da hatte er bereits in einem anderen Gebiet reüssiert, das ihn einst berühmt machen sollte: der Dichtkunst.

Seine erste Dissertation in Medizin wurde abgelehnt

Sein Theaterstück "Die Räuber" hatte Friedrich Schiller schon im Alter von 18 Jahren begonnen, zwei Jahre bevor er mit seinem "Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen" im Fach Medizin promovierte. Das war nicht sein erster Versuch, den Dr. med. zu erwerben: Seine Dissertation "Philosophie der Physiologie", die er 1779 einreichte, wurde von drei Gutachtern abgelehnt.

Noch im selben Jahr zog sich Schiller den Zorn seines Landesherrn Herzog Carl Eugen von Württemberg zu, der den hochbegabten, damals 13-jährigen Jungen 1773 in seine Akademie aufgenommen hatte. Schiller hatte acht Krankenberichte über seinen Kommilitonen Joseph Friedrich Grammont verfasst, der unter anhaltenden Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Verdauungsproblemen und Depressionen litt. Die Symptome führte er unter anderem auf den Drill und das hierarchische Gefüge der Militärakademie zurück, was Carl Eugen so sehr gegen den Jungmediziner aufbrachte, dass er ihm jeden weiteren Kontakt zu Grammont verbieten ließ.

Schiller akzeptierte und nutzte die Zeit, um zwei weitere akademische Schriften zu verfassen, die ihm endlich den begehrten Doktortitel einbringen sollten. Neben dem bereits erwähnten Versuch über die Natur des Menschen auch eine lateinische Abhandlung "Über den Unterschied zwischen entzündlicher und fauliger Fieber". Sein Fleiß hatte Erfolg: Fortan durfte sich der junge Mediziner Militärarzt nennen und trat alsbald seinen Dienst im Stuttgarter Grenadierregiment an.

Doch von da an geht der Ärger erst richtig los. Die Arbeit im Regiment, wo er unter anderem für die Spitalsüberwachung, Hygienekontrollen sowie die Ausstellung von Rezepten verantwortlich ist, langweilt ihn unendlich. Außerdem ist die Bezahlung miserabel. Im Schreiben findet Schiller sowohl geistige Befriedigung als auch pekuniären Lohn. 1781 kommt sein Stück "Die Räuber" auf die Bühne. Die Uraufführung findet am Nationaltheater Mannheim statt. Das Publikum jubelt, Herzog Carl Eugen schäumt. Der Landesherr brummt dem jungen Dichter 14 Tage Arrest und ein Schreibverbot auf. Schiller flieht von Stuttgart nach Mannheim, wo er sich fortan verstärkt seiner Theaterarbeit widmet.

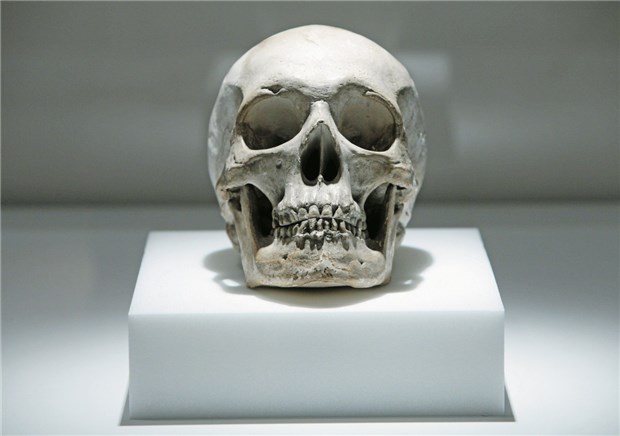

Schiller oder Nicht-Schiller? Der vermeintliche Schädel von Friedrich Schiller wurde 2008 viel diskutiert.

© Foto: imago

Anders als häufig dargestellt, hat sich der Dichter zu diesem Zeitpunkt jedoch keineswegs schon von seinen medizinischen Ambitionen verabschiedet. So bekennt er, nachdem er "Kabale und Liebe" (ursprünglich "Luise Millerin") vollendet und den "Don Carlos" begonnen hat, in einem Brief an den Mannheimer Theaterintendanten Wolfgang von Dalberg: "Über meinen Entschluss, Mediziner zu werden, und meinen bis dahin einschlagenden Plan muss ich mündlich mit Eurer Exzellenz reden, denn in einem Brief kann ich das nicht erschöpfen. So viel kann ich indessen versichern, dass der Entschluss fest ist und dass ich schon zu dem Ende gehandelt habe."

Und ein Jahr später, inzwischen in Diensten von Herzog Carl-August von Sachsen-Weimar, notiert er: "Außerdem bin ich willens, vorzüglich durch meines guten Herzogs Mitwirkung, förmlich Doktor zu werden, weil ich doch einmal ausstudiert habe…"

Tragischerweise sollte die Medizin in der Folgezeit weniger für den Arzt als vielmehr für den Patienten Friedrich Schiller Bedeutung erlangen. In Mannheim erkrankt der Theaterdichter 1783 am "kalten Fieber", der Malaria. Seine spätere Frau Charlotte sieht in dieser Zeit den Ursprung von Schillers späteren Leiden: "Dort legte er auch den Grund zu seiner Kränklichkeit, weil er da so viel an kaltem Fieber litt und sich immer mit China kurieren wollte" - gemeint ist die chininhaltige Chinarinde. Zwar stabilisiert sich die Gesundheit des inzwischen auch finanziell angeschlagenen Dichters 1785 mit seinem Umzug von Mannheim nach Leipzig. Aber schon drei Jahre später erkrankt er an einer schwer verlaufenden Grippe, drei weitere Jahre später gar an Tuberkulose. Davon wird sich Schiller nie wieder erholen.

Schillers Appell: "Sorgt für eure Gesundheit!"

Seinem ehemaligen Kommilitonen Friedrich Wilhelm von Hoven schreibt der berühmte Dichter 1792 einen Brief, in dem er einen Zusammenhang zwischen der frühen Berufung und seinem späteren Schicksal beschreibt: "Schwer hat mich die Hippokratische Kunst für meine Apostasie bestraft. Da ich nicht mehr ihr Jünger sein wollte, hat sie mich unterdessen zu ihrem Opfer gemacht."

Nach einem Jahrzehnt des Leidens stirbt der inzwischen geadelte Friedrich von Schiller am 9. Mai 1805 in Weimar an einer Lungenentzündung. Sein Vermächtnis hat der Arzt und Patient 1791 auf einem Zettel festgehalten: "Sorgt für eure Gesundheit, ohne diese kann man nicht gut sein."