Doping

Das Geheimnis der Kolbe-Spritze

1976 ist der deutsche Ruderer Peter-Michael Kolbe in Montreal beim olympischen Einer-Finale kurz vor dem Ziel dramatisch eingebrochen. Ein Ereignis, das im Zuge der aktuellen Dopingdiskussion aus der Mottenkiste der Sportgeschichte geholt wird.

Veröffentlicht:

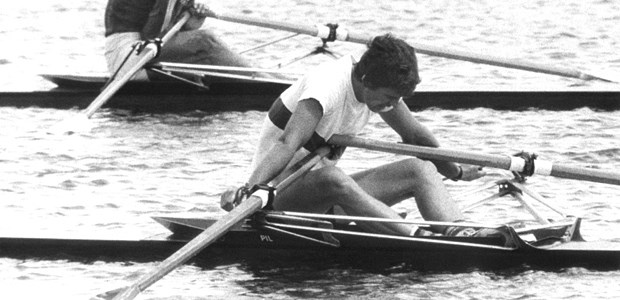

Völlig erschöpft nach dem Zieleinlauf nach 2000 Metern bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal, Kanada: Im Vordergrund der deutsche Silbermedaillengewinner Peter-Michael Kolbe und dahinter der Goldmedaillengewinner, der Finne Pertti Karppinen.

© IOPP/dpa

BERLIN. Der ehemalige Ruder-Weltmeister Peter-Michael Kolbe findet es nicht gut, Namensgeber für eine nach Doping klingende Spritze zu sein.

"Ja, es stört mich. Ich fühle mich falsch platziert. Doping ist das, was auf der Dopingliste steht. Das Präparat war damals aber nicht verboten", sagte Kolbe der "Bild" (Mittwoch).

Kolbe war 1976 im olympischen Einer-Finale von Montréal kurz vor dem Ziel eingebrochen. Der fünfmalige Ruder-Weltmeister, dem keinerlei Dopingvergehen vorgeworfen werden, betonte: "Ich habe vorher und nachher nie wieder etwas genommen."

In der Studie "Doping in Deutschland" wird dem Ruderer nicht vorgeworfen, gedopt zu haben. In dem Dokument wird beschrieben, wie der Ruderer bei Olympia 1976 in Montréal vor dem Endlauf auf Anraten der Ärzte eine Spritze bekam, als Führender einbrach und noch vom Finnen Pertti Karppinen eingeholt wurde.

Schuld sollen die Nebenwirkungen der Spritze gewesen sein, der sogenannten "Kolbe-Spritze".

"Es hieß, dass das Präparat die Übersäuerung der Muskeln verzögere. Erst viel später erklärte man mir, dass als Nebenwirkung die Übersäuerung dann aber schlagartig einsetzte. Wie bei mir. Ich war kurz vor dem Ziel total fertig", sagte der mittlerweile 60-jährige Kolbe.

Bei Olympia 1976 sollen rund 1200 deutsche Athleten die Spritze - mit allerdings zumindest damals nicht verbotenen Substanzen - erhalten haben.

Der Einsatz der Kolbe-Spritze bei den Olympischen Spielen in Montreal 1976 war zwar kein formaler Verstoß gegen geltende Antidoping-Bestimmungen; jedoch nach der Definition des Europarats von 1963 erfüllte dieser Einsatz "die Kriterien eines inhaltlichen Dopingverständnisses."

Zudem griff das Kombinationspräparat tiefer in den Energiestoffwechsel ein, als offiziell eingestanden wurde, heißt es in der Dopingstudie der Humboldt-Universität. (dpa)