Bildgebung erhellt den Effekt von Antipsychotika

BERLIN (mut). Bildgebende Verfahren werden für die Diagnose, Therapie und Verlaufskontrolle psychischer Erkrankungen immer wichtiger. Solche Methoden geben sowohl Arznei- als auch Psychotherapien ein biologisches Fundament.

Veröffentlicht:

© Foto: Siemens Medical Solutions

Für die Psychiatrie wird es in Zukunft immer wichtiger, biologisch fundiert zu diagnostizieren und zu therapieren. Das gilt aber auch für die Psychotherapie, denn auch sie wirkt sich auf biologische Funktionen aus. Darauf hat Professor Wolfgang Gaebel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) hingewiesen.

Zur Eröffnung des diesjährigen DGPPN-Kongresses in Berlin skizzierte Gaebel aktuelle Trends. So werden derzeit die psychiatrischen Klassifikationen DSM-IV und ICD-10 revidiert. In den kommenden vier bis sechs Jahren wird eine Harmonisierung der beiden Systeme angestrebt.

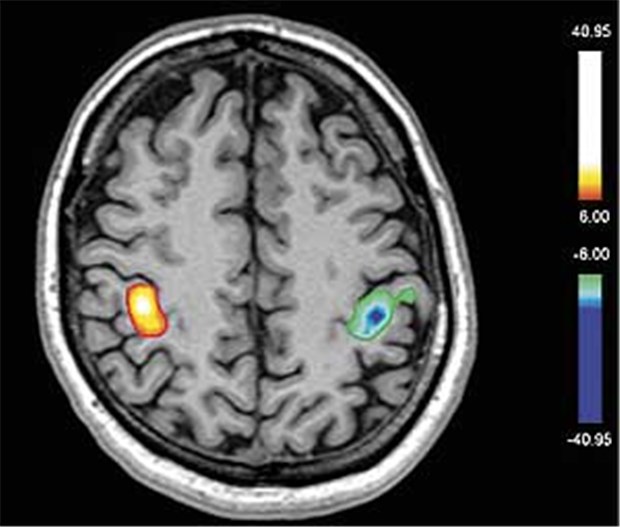

Die Wirkung einiger Therapien lässt sich mit bildgebenden Verfahren darstellen. Professor Frank Schneider von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Aachen nannte als Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) bei Patienten mit Antipsychotika-Therapie.

Erhielten Schizophrenie-Kranke eine Behandlung mit einem atypischen Neuroleptikum, in diesem Fall Risperidon, so kam es innerhalb von sechs Wochen zu einer deutlichen Aktivierung im frontalen Kortex, die mit einem besseren Arbeitsgedächtnis einherhing. Mit dem klassischen Neuroleptikum Haloperidol blieb diese Aktivierung aus.

Doch auch für die Prognose lassen sich bildgebende Verfahren verwenden. So verläuft eine Schizophrenie günstiger, wenn zu Beginn der Erkrankung eine starke Aktivierung fronto-parietaler Netzwerke beobachtet wird. Fehlt diese Aktivierung bei Diagnosestellung, deutet das auf einen ungünstigen Verlauf der Erkrankung, sagte Schneider.

Bildgebende Verfahren könnten in Zukunft auch die Basis für individuelle Therapien legen. So haben ähnliche psychische Störungen oft unterschiedliche Auswirkungen auf das Gehirn. Als Beispiel nannte Schneider, dass Frauen und Männer manche Emotionen komplett anders verarbeiten. Bei gestörter Empathie sind entsprechend andere neuronale Netzwerke verändert. Weiß man mithilfe bildgebender Verfahren, welche das sind, kann man künftig dort eingreifen.