Hirnstimulation mit konstanter Stromstärke hilft bei Parkinson

US-Forscher haben ein neues Verfahren zur Hirnstimulation bei Parkinson-Patienten erprobt. Mit Erfolg: Sie konnten die Krankheitssymptome und die Dosis der Medikamente deutlich reduzieren.

Veröffentlicht:

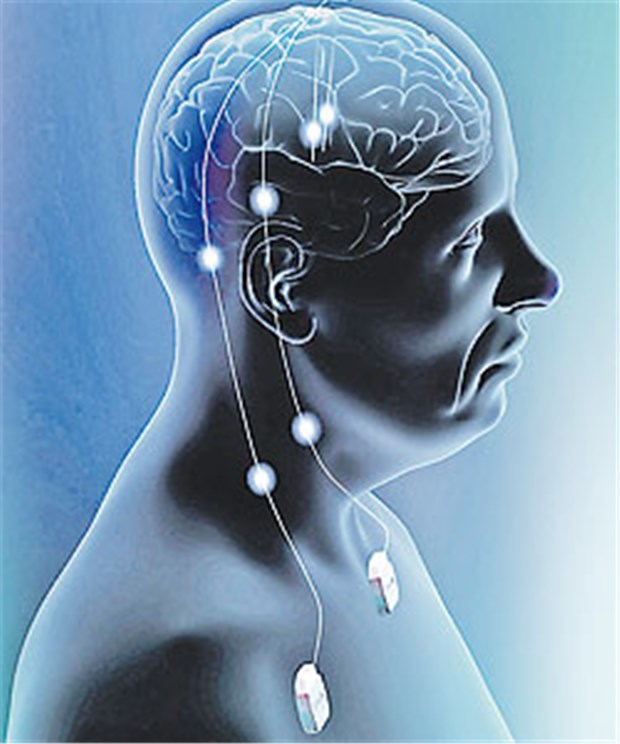

Tiefenhirnstimulation im menschlichen Körper.

© BVMed-Bilderpool

GAINESVILLE. Eine konstante Stromstärke bei der Hirnstimulation könnte einige Vorteile bringen, berichten Neurologen um Dr. Michael Okun aus Gainesville in Florida.

Sie berücksichtigt potenzielle Unterschiede beim Gewebewiderstand, dadurch lasse sich das elektrische Feld um die implantierten Elektroden besser steuern als bei der bisher üblichen spannungskontrollierten Stimulation. Letztlich sollte es damit gelingen, auch die Parkinsonsymptome besser zu beherrschen (The Lancet Neurology, Epub, 11 Januar 2012).

Studie mit 136 Parkinson-Patienten

In einer ersten kontrollierten Studie mit stromstärkegesteuerter Stimulation ging es aber zunächst darum, Wirksamkeit und Verträglichkeit des Verfahrens mit der medikamentösen Standardtherapie zu vergleichen. Dazu wurden 136 Parkinson-Patienten ausgewählt, die über mindestens sechs Stunden schlechte Beweglichkeit pro Tag (Off-Phasen) trotz adäquater Arzneitherapie oder über moderate bis schwere Dyskinesien klagten.

Alle erhielten den neuartigen Hirnstimulator implantiert. Bei 35 Patienten wurde er erst nach drei Monaten aktiviert, diese dienten als Kontrollgruppe.

Nach drei Monaten hatten die Phasen guter Beweglichkeit in der Stimulationsgruppe um 4,3 Stunden pro Tag zugenommen, in der Kontrollgruppe waren es 1,8 Stunden. Mindestens zwei Stunden frei von störenden Dyskinesien blieben 72 Prozent unter der Stimulation und 38 Prozent ohne elektrische Reizung.

Placeboeffekt in der Kontrollgruppe?

Nach sechs Monaten, als auch in der Kontrollgruppe stimuliert wurde, hatten sich die Werte in beiden Gruppen angenähert und blieben bis Studienende konstant. Die L-Dopa-Äquivalenzdosis ließ sich nach zwölf Monaten mit dem Hirnschrittmacher ausgehend von etwa 1400 mg/d um knapp 400 mg/d senken.

Auffallend war, dass die Symptome in der Kontrollgruppe auch ohne Stimulation deutlich zurückgingen. Die Autoren erklären dies damit, dass vermutlich schon die Verpflanzung der Elektroden in den Nucleus subthalamicus eine günstige Reaktion hervorrufen kann.

Möglicherweise hatte auch die Hoffnung der Patienten auf baldige Besserung durch die Op einen ausgeprägten Placeboeffekt.