Eugenik-Ausstellung in Köln

Opfern endlich einen Platz geben

Die Verbrechen an Menschen mit Behinderung und psychisch Kranken in der Nazi-Zeit wurden jahrelang verschwiegen und verharmlost. Eine Ausstellung über die Ideologie der Eugenik in Köln will nun raus aus dem Schweigen und den Opfern einen Namen geben.

Veröffentlicht:

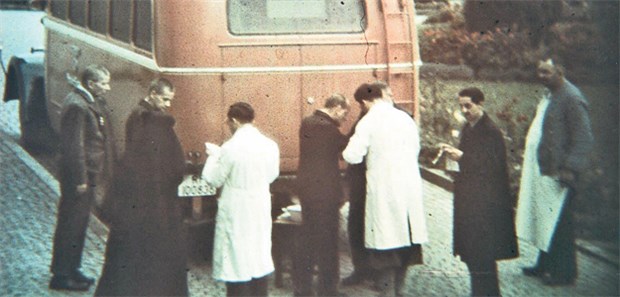

Organisierter Massenmord: Aus der Heil- und Pflegeanstalt Liebenau wurden 1940 in diesen typischen Bussen kranke und behinderte Menschen abtransportiert und später umgebracht.

© Archiv der Stiftung Liebenau

KÖLN. Ein Satz, der schrecklich klingt, besonders aus dem Mund eines Arztes: "Befindet sich ein Volk in höchster Not und jedes Körnchen zum Leben für die Gesunden notwendig braucht, so wird ein Zweifel überhaupt nicht bestehen, dass in solchem Falle jene unglücklichen Kranken die ersten sind, die zu Gunsten der Gesunden ihr Leben zu geben haben."

So schrieb der Göttinger Psychiater Dr. Gottfried Ewald im Jahr 1940 in einer Denkschrift. Damit brachte er die zu der Zeit vorherrschende Meinung der Ärzteschaft auf den Punkt: Bereits in den 1920er Jahren hatte sich die wissenschaftliche Ideologie der Eugenik verbreitet, auf deren Grundlage ab 1939 bis zu 400.0000 psychisch und körperlich behinderte Menschen von den Nationalsozialisten ermordet wurden - unter dem Deckmantel der medizinischen Notwendigkeit.

Schweigen und verdrängen

Die Wanderausstellung "erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus" in Köln beschäftigt sich aktuell mit dem Thema der Verfolgung dieser Menschen in der Nazizeit. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Joachim Gauck.

Fördergelder flossen unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und dem Deutschen Bundestag.

Die Ausstellung befasst sich in fünf Themenkomplexen mit der Frage nach dem Wert eines Lebens und mit der Aufarbeitung und Schuld der Verbrechen an Behinderten und psychisch kranken Menschen.

DGPPN-Vorstand Professor Frank Schneider, Initiator der Ausstellung, schreibt dazu im Ausstellungskatalog, die Psychiatrie habe viel zu lange geschwiegen, verharmlost und verdrängt.

Es sei an der Zeit, dass die Opfer angemessene Anerkennung und Entschädigung erhielten. "Die DGPPN will das jahrzehntelange Schweigen dauerhaft überwinden und sich verantwortungsbewusst positionieren. Die deutschen Psychiater haben gelernt."

Damit machte Schneider einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Aufarbeitung. Denn erst 2009 begann die DGPPN sich mit der eigenen Rolle in der sogenannten Euthanasie-Ideologie auseinanderzusetzen. Schneider möchte mit der Ausstellung dazu beitragen, Opfern wieder einen Namen zu geben.

Aktion "T4"

Ab Herbst 1939 waren alle psychiatrischen Anstalten des Deutschen Reiches verpflichtet, Listen von Patienten mit Diagnosen wie Schizophrenie oder Epilepsie, aber auch von Langzeitbewohnern an die Zentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 zu senden. Aufgrund dieser Adresse bekam die Aktion bald den Namen "T4".

Mit Hilfe dieser Listen entschieden 42 Psychiater und andere Ärzte sowie Psychologen, welche Patienten sterilisiert und welche sofort in Tötungsanstalten geschickt wurden. Viele Mediziner waren freiwillig Teil dieser Gutachtergruppe.

Wie Psychiater Ewald oder sein Leipziger Kollege Dr. Paul Nitsche, sahen viele Ärzte eine unauflösliche Verbindung zwischen der optimalen Behandlung therapierbarer Patienten und der Vernichtung "unheilbar" Kranker.

Ihre schreckliche Schlussfolgerung: Die Vernichtung psychisch kranker und behinderter Menschen setzt mehr Mittel für andere Patienten frei, denen damit tatsächlich geholfen werden kann.

Trotzdem gab es auch Ärzte, die sich nicht der "T4"-Aktion anschließen wollten. Hier zeigt die Ausstellung deutlich, dass nicht immer eindeutig zwischen Gut und Böse unterschieden werden kann. 1940 weigerte sich Ewald, ein grundsätzlicher Befürworter der Eugenik, als "T4"-Gutachter tätig zu werden.

Der Grund: Seiner Ansicht nach waren die Umstände in Deutschland nicht schwerwiegend genug für solch eine Maßnahme. Seine Weigerung blieb erstaunlicherweise folgenlos für ihn.

Auch nach 1945 blieb das Thema der Misshandlung und Ermordung geistig und psychisch kranker Menschen in der NS-Zeit lange ein Tabu in der deutschen Gesellschaft. In vielen Familien wurde das Schicksal Angehöriger totgeschwiegen.

Erst mit der Aufarbeitung erhalten die Opfer wieder einen Namen und einen Platz in der Gesellschaft. Einige Familienschicksale werden am Ende der Ausstellung porträtiert.

Die Ausstellung ist noch bis zum 22.6.2015, werktags von 9 bis 19 Uhr im Landeshaus des Landschaftsverbandes Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln zu sehen.