Künstliche Intelligenz

KI im Gesundheitswesen: Von Job-Angst kann keine Rede mehr sein

Künstliche Intelligenz sollte für Gesundheitseinrichtungen eine wichtige Rolle spielen, lautete der Tenor eines Panels beim Hauptstadtkongress – trotz aller Herausforderungen.

Veröffentlicht:Berlin. Künstliche Intelligenz bedeutet für das medizinische Personal längst keine Existenzbedrohung mehr, darin waren sich die Teilnehmer eines Panels auf dem Hauptstadtkongress am Mittwoch einig. Während vor zehn Jahren Ärzte und Pflegekräfte angesichts des rasend schnellen KI-Fortschritts noch um ihre Arbeitsplätze fürchteten, sieht die Situation heute anders aus.

Dies betonte auch Dr. Hartmuth Nowak, Ärztlicher Leiter des Zentrums für Künstliche Intelligenz, Medizininformatik und Datenwissenschaften (ZKIMED) am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. „Diese Diskussionen gibt es bei uns überhaupt nicht mehr.“

Kompensation durch KI

Ähnliche Erfahrungen hat auch Dr. Timo Paulus, Director Innovation and Business Development bei Philips, gemacht. Noch vor zehn Jahren sei beispielsweise der Radiologie das baldige Aus prognostiert worden, heute handle es sich um die zweitmeist gesucht Fachgruppe. Der Mangel an Fachärzten könne aber durch den geschickten Einsatz von KI kompensiert werden, ist Paulus überzeugt.

Optimierte Workflows und effiziente Prozesse ermöglichten den Medizinern mehr Zeit für die Interaktion mit den Patienten. Er betonte jedoch: „Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch praktikabel.“

Mitarbeiter-Entlastung ist das große Ziel

Hartmuth Nowak plädierte dafür, KI in Gesundheitseinrichtungen eine wichtige Rolle einzuräumen. Sein Zentrum wurde bereits 2022 gegründet, seitdem lotet das Team aus, wo KI im Klinikalltag zum Einsatz kommen kann – immer mit dem Ziel, die Mitarbeiter zu entlasten.

Auch Dr. Hilke Koers, Ärztin und Senior Managerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, empfahl, Künstliche Intelligenz unbedingt zur Chefsache zu erklären. Denn: „KI ist kein IT-Projekt, sondern ein strategisches Vorhaben.“

Erfolg haben könne man damit jedoch nur dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend mitgenommen würden. Schließlich sei KI eine „kulturelle Revolution, die die Arbeit und das Rollenverständnis von Grund auf verändert“.

Nur bedingt Bestandteil von DiGA

Doch nicht nur für die Belegschaft, auch für die Entwicklung von Therapien werde KI zunehmend wichtiger. Daria Radant vom Pharmaunternehmen Takeda machte dies am Beispiel Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) fest. Derzeit sei KI nur eingeschränkter Bestandteil von DiGA.

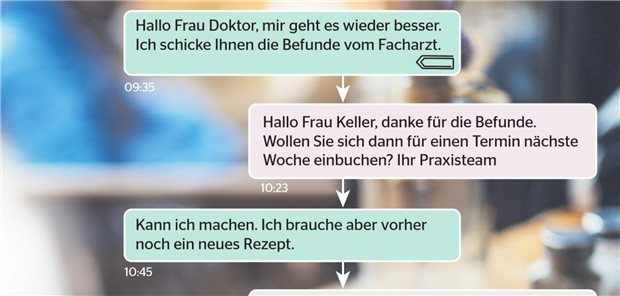

Um dieses Potenzial optimal heben zu können, müsse die Datenbasis verbessert, Regulatorik und Datenschutz angepasst und die Aktzeptanz bei den Patienten gesteigert werden. Bei diesen sei KI längst angekommen. „Früher haben sie Dr. Google gefragt, heute kommen sie mit fertig geprompten Therapieplänen um die Ecke.“

Michael Franz (DMI GmbH) und Dr. Maximilian Purk (InterSystems GmbH) rückten den Umgang mit Daten in den Mittelpunkt ihres Impulsvortrags. „Früher vertrauten wir dem Algorithmus, heute müssen wir Vertrauen in die Datenbasis haben“, so Franz. Purk mahnte die Zuhörer im voll besetzten Saal, sich beim Umgang mit KI vom Dokumentengedanken zu verabschieden. Der Trend gehe zu Granularität. (kaha)