Im Maus-Modell

Bakterielle Peptide bringen Zilien auf Trab

Kommen Zilien in Kontakt mit bestimmten bakteriellen Peptiden, schlagen sie schneller. Dadurch werden die Keime rasch in Richtung Luftröhre und Rachen befördert und dann im Magen unschädlich gemacht. Das hat jetzt ein internationales Forscherteam herausgefunden.

Veröffentlicht:

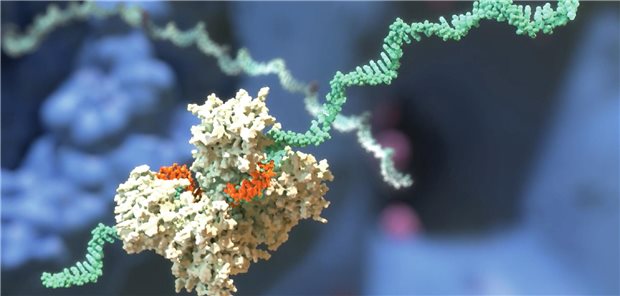

Winzige Flimmerhärchen sorgen dafür, dass Staub, Pollen und Krankheitserreger möglichst rasch Richtung Luftröhre befördert werden, und gar nicht erst tiefer in die Lunge eindringen können.

© Alexander Pernis

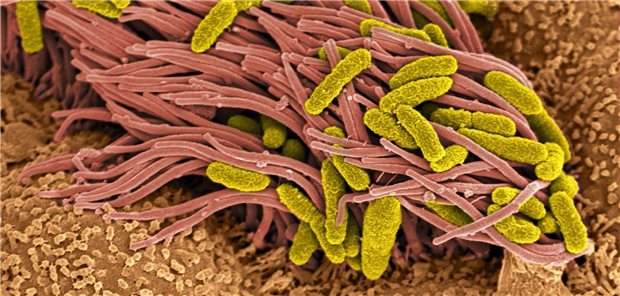

Kaiserslautern. Wie ein Teppich liegen Millionen von Zilien auf der Schleimhaut der Atemwege. Durch eine andauernde Wellenbewegung dieser winzigen Härchen werden ja Schleim und an ihm haftende, unerwünschte Substanzen aus den Atemwegen befördert. In einem neuen Projekt eines internationalen Forscherteams, das von Professor Bernd Bufe, Hochschule Kaiserslautern, zusammen mit Professor Wolfgang Kummer, Universität Gießen initiiert wurde, konnte jetzt ein neuer Mechanismus entschlüsselt werden, der der körpereigenen Abwehr hilft, Krankheitserreger von den Atemorganen fernzuhalten (Immunity 2020; 52 (4): 683-699.e11). Das teilt die Hochschule Kaiserslautern mit.

Wie auf einem Förderband

Die Forscher haben herausgefunden, dass die Zilien bei Kontakt mit bestimmten bakteriellen Peptiden schneller schlagen und so die Keime wie auf einem Förderband aus der Lunge in Richtung Luftröhre und Rachen befördern. Von dort gelangt der kontaminierte Schleim durch Herunterschlucken in den Magen, wo die Bakterien unschädlich gemacht werden. Im Fokus stehen dabei Peptide, die vor allem in Krankheitskeimen vorkommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sind sie vorhanden, lösen sie mittels einer ausgefeilten biochemischen Reaktion die Flimmerhärchenbewegung aus.

Im Moment haben die Forscher diesen Mechanismus nur im Maus-Modell komplett entschlüsselt. „Beim Menschen werden wir andere Peptide finden, die diese Reaktion bewirken, weil wir durch andere Bakterien angegriffen werden als Mäuse“, wird Bufe in der Mitteilung zitiert.

Doch ist dieser Schutzmechanismus erst einmal beim Menschen verstanden, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für neue Medikamente. „Wir könnten zum Beispiel in der Zukunft einmal in der Lage sein, Menschen zu helfen, die an Mukoviszidose erkrankt sind“, bemerkt er, „bei diesen Patienten funktioniert der Partikeltransport aus der Lunge nur eingeschränkt.“ Auch zur Vorbeugung bei anderen Risikogruppen für Lungeninfektionen wie Rauchern oder COPD-Kranken könnte ein solcher Wirkstoff einmal zum Einsatz kommen, um sie vor einer Lungenentzündung zu schützen.

Zilienschlag gezielt steuern

„Wir haben die Botenstoffe herausgefunden, die diese Veränderung im Zilienschlag auslösen“, erklärt Bufe. „Dies ist sehr wichtig, da wir so Ansatzpunkte haben, um den Zilienschlag gezielt steuern zu können. Ob auch virale Peptide diese Mechanismen auslösen können, wissen wir noch nicht. Aber angesichts der jetzigen Coronainfektionen ist dies schon eine spannende Frage“, erklärt der Forscher.

Daher sollen weitere Untersuchungen zeigen, ob dieser körpereigene Mechanismus auch bei der Abwehr von Viren eine Rolle spielt und ob es Unterschiede in der Effektivität dieser Abwehrmechanismen bei unterschiedlichen Menschen gibt. (eb)