Typ-2-Diabetiker profitieren von Kombi-Therapie mit Enzymhemmer

KAPSTADT (ple). Patienten mit Typ-2-Diabetes profitieren von einer Kombinationstherapie mit Sitagliptin plus Metformin, wie eine internationale Studie mit fast 1100 Patienten über 24 Wochen ergeben hat. Durch die Kombinationstherapie wird der HbA1c-Wert stärker verringert als mit einer Metformin-Monotherapie.

Veröffentlicht:In der beim Welt-Diabetes-Kongreß in Kapstadt in Südafrika vorgestellten Studie wurden die zuvor noch nicht behandelten Diabetiker unterschiedlichen Therapiegruppen zugeordnet. Die Patienten erhielten ein Scheinpräparat, Sitagliptin, Metformin oder Kombinationen von Sitagliptin plus Metformin in unterschiedlichen Dosierungen.

HbA1c-Ausgangswerte lagen zwischen 7,5 und 11 Prozent

Professor Avraham Karasik aus Tel Aviv stellte die Ergebnisse der Studie bei einer von dem Unternehmen MSD ausgerichteten Pressekonferenz vor: Mit der initialen Kombination von 100 mg Sitagliptin plus 2000 mg Metformin pro Tag gelang eine Reduktion des HbA1c-Wertes, der um den Placebo-Wert korrigiert war, um 2,1 Prozentpunkte. Mit der Metformin-Monotherapie sank der korrigierte HbA1c-Wert nur um 1,3 Prozentpunkte. Im Mittel hatten die Patienten Ausgangswerte zwischen 7,5 und 11 Prozent.

Offenbar wurde durch die Kombitherapie der HbA1c- Wert bei jenen Patienten besonders stark gesenkt, die eine schwere Hyperglykämie mit HbA1c-Werten von im Mittel 9,7 Prozent hatten. Bei ihnen verringerte die Therapie nach 24 Wochen den Wert um 2,6 Prozentpunkte, wie Karasik berichtete.

Schließlich wurde ein HbA1c-Wert von unter 7 Prozent bei 66 Prozent der Patienten der Kombitherapie-Gruppe erzielt, dagegen nur bei 38 Prozent der Patienten in der Vergleichsgruppe. Und ein HbA1c-Wert von unter 6,5 Prozent wurde bei etwa 44 Prozent der Kombitherapie-Gruppe erreicht, aber nur bei ungefähr 20 Prozent in der Metformin-Monotherapie-Gruppe.

Die Hypoglykämie-Rate habe in allen Verum-Gruppen in dem Bereich der Placebo-Gruppe gelegen, so Karasik. Eine Gewichtszunahme habe es nicht gegeben, in der Kombitherapiegruppe eher eine leichte Gewichtsreduktion.

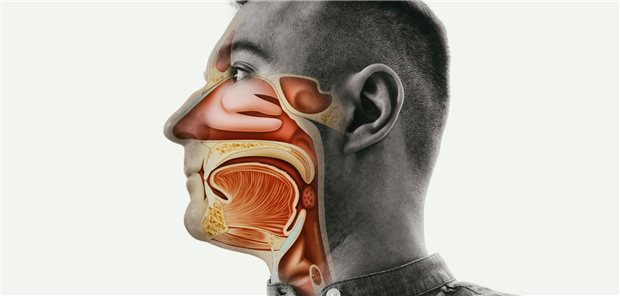

Der Enzymhemmer Sitagliptin ist ein Inkretin-Verstärker, durch den verhindert wird, dass das Inkretin GLP-1 abgebaut wird. Wie berichtet, stimuliert GLP-1 die Insulin-Sekretion aus den Beta-Zellen des Pankreas. Sitagliptin ist bereits in den USA zugelassen, und zwar als Januvia® zur Therapie von Typ-2-Diabetikern sowohl zur Monotherapie als auch in Kombination mit Metformin oder mit Glitazonen, wenn durch Diät und durch eine Änderung des Lebensstils keine ausreichende Blutzuckerkon-trolle erzielt worden ist. In der EU wird die Zulassung für das erste Halbjahr 2007 erwartet.

Weitere Infos zu Diabetes etwa unter www.deutsche-diabetes-union.de

STICHWORT

Inkretine

Inkretine sind im Darm gebildete Hormone wie GLP-1 (Glucagon-like Peptide 1) und GIP (Glucose-dependent insulinotropic peptide). Wenn der Blutzucker-Spiegel steigt, werden Inkretine freigesetzt. Sie stimulieren die Insulin-Produktion im Pankreas und hemmen die Glukose-Produktion in der Leber. Bei Typ-2- Diabetikern wird bei gleichem Stimulus weniger Inkretin freigesetzt als bei Gesunden. Das kann eine Sitagliptin-Therapie kompensieren, denn Sitagliptin hemmt das Enzym Dipeptidyl-Peptidase 4 (DPP-4), das Inkretine abbaut. Sitagliptin wird daher als DPP-4-Hemmstoff bezeichnet. (eb)