Wenn Häftlinge die Patienten sind

Wie in einer normalen Hausarztpraxis geht es hinter Gefängnismauern nicht zu. Jeden Tag müssen Ärzte im Justizvollzug Menschen in Grenzsituationen behandeln. Einen Dank dafür hören sie von ihren Patienten dennoch selten.

Veröffentlicht:

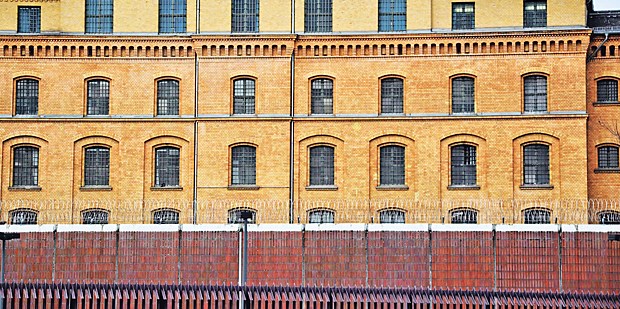

In der Justizvollzugsanstalt Moabit sitzen Männer zwischen 25 und 35 Jahren ein.

© Wulfert

BERLIN. Sicherheitsschleuse, der Gang durch einen kahlen Flur mit vielen Türen, die Mittelhalle, aus der sternförmig Gänge abgehen, raus aus dem Hauptgebäude, rein ins Gebäude vier: Bevor Dr. Behrens ihren Arbeitsplatz erreicht, muss sie viele Eisentüren auf- und wieder abschließen.

Im ersten Stock des Gebäudes vier befindet sich die medizinische Ambulanz der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit in Berlin, die die Fachärztin für Allgemeinmedizin leitet. "Ich bin direkt nach dem Studium hierhergekommen", erinnert sich die zierliche Medizinerin. Seit zehn Jahren versorgt sie nun die Gefangenen der JVA. Bereut habe sie es noch nie.

1100 Häftlinge und vier Ärzte

Medizin hinter Gittern: Ärztin Dr. Behrens schließt das Wartezimmer auf.

© Justizverwaltung

Derzeit sitzen rund 1100 Männer zwischen 25 und 35 Jahren in der JVA Moabit ein. Fast die Hälfte sind Untersuchungsgefangene, die in Verdacht stehen, geraubt, gedealt, betrogen, vergewaltigt oder gar gemordet zu haben.

Alle Häftlinge müssen Behrens und ihr Team - drei weitere Ärzte und 25 Krankenschwestern - zu Beginn der Haft medizinisch untersuchen. Bei rund 3500 Neu-Inhaftierten pro Jahr, sind das durchschnittlich zehn bis 15 Untersuchungen täglich. "Viele der Neuankömmlinge sind in einem sehr schlechten Zustand, weil sie draußen oft seit Jahren nicht mehr beim Arzt waren", berichtet die Allgemeinärztin.

Darüber hinaus gibt es eine Sprechstunde für die Insassen. Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Diabetes, aber auch psychiatrische Erkrankungen wie Persönlichkeits- und Anpassungsstörungen, Depressionen und Schizophrenie sind die häufigsten Krankheitsbilder.

Eine sehr große Rolle spielen auch Suchtkrankheiten. Nach Angaben der Berliner Justizsenatsverwaltung sind 20 bis 30 Prozent der Gefangenen drogenabhängig. Hinzu kommt einen Vielzahl von Inhaftierten, die alkohol- und medikamentenabhängig sind.

Für die Gesundheit der Häftlinge zahlt der Staat

Jeder Häftling wird laut Behrens bestmöglich behandelt, egal, was es kostet. Zwar müssen die Ärzte auch hier wirtschaftlich arbeiten, einer Budgetierung sind sie nicht unterworfen. "Wenn ich überzeugt bin, dass ein Patient eine bestimmte Behandlung braucht, bekommt er sie, und zwar nicht erst im nächsten Quartal", sagt sie.

Die Gefangenen und ihre Krankenkassen - falls sie überhaupt krankenversichert sind - kostet das alles nichts. Für die Gesundheit von Häftlingen zahlt der Staat.

Wie geht es der Ärztin, wenn sie Männer behandelt, die in Verdacht stehen, beispielsweise Kinder missbraucht zu haben? "Hier bin ich in erster Linie Ärztin. Egal, was die Männer getan haben, wenn sie medizinische Hilfe brauchen, behandle ich sie", erklärt Behrens.

Eine der schwierigsten Aufgaben sei es allerdings festzustellen, ob der Patient wirklich krank ist oder schlicht simuliert. "Viele versuchen, vom Arzt Hafterleichterungen wie zusätzliche Freistunde oder beispielsweise Schlaftabletten oder Massagen zu erschleichen. Konsequenz ist hier sehr wichtig", erzählt Behrens.

Trotzdem muss die Ärztin auch Simulanten ernst nehmen. Will sie die Wünsche ihrer Patienten nicht erfüllen, sei alles - von Akzeptanz bis zur Anzeige wegen Körperverletzung oder unterlassener Hilfeleistung - möglich.

Schlüssel dürfen niemals liegen gelassen werden

Körperlich angegriffen wurde die Medizinerin nach eigenen Angaben aber noch nie. Damit in einer Notsituation innerhalb kürzester Zeit Hilfe kommt, hat sie dennoch immer einen Pieper bei sich.

Immer wieder fasst die Ärztin an ihre rechte Kitteltasche. Dort liegt ihr Schlüsselbund mit mehreren teilweise großen und schweren Schlüssel zu Eisengittertüren, die in einem Gefängnis so zahlreich sind. "Ich greife mehrmals am Tag an die Tasche, um mich zu überzeugen, dass die Schlüssel noch da sind", gibt Behrens zu.

Die Gefängnisregeln sind ihr mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen: Schlüssel niemals liegen lassen, Türen immer zuzuschließen und die Gefangenen immer vorangehen zu lassen.

"Man ist hier immer auf der Hut, vor allem wenn man neu ist", gibt Behrens zu. Mit der Zeit werde das allerdings zu Normalität, mittlerweile ist es für die Medizinerin ein ganz normaler Arbeitsplatz. Die Gitter, so Behrens, sehe sie jedenfalls nicht mehr.