Tiermodell

Alzheimer-Peptid stoppt MS

Das Alzheimer-Peptid Beta-Amyloid sorgte bislang nur für negative Schlagzeilen. Das könnte sich nun ändern: Forscher injizierten es Mäusen in den Bauch - und stoppten damit eine experimentelle Multiple Sklerose.

Veröffentlicht:

Beta-Amyloidablagerungen: Im Tiermodell wirksam gegen MS.

© Springer Medizin

STANFORD (mut). Manchmal funktionieren Dinge im Körper doch komplett anders, als man es sich zunächst vorstellt: Forscher um Professor Lawrence Steinman von der Stanford University staunten nicht schlecht, als sie Mäusen mit einer experimentellen Multiple Sklerose Beta-Amyloid-Peptide in den Bauch spritzten.

Statt einige Tage später paralysiert im Käfig zu liegen, sprangen die Tiere putzmunter umher, besser sogar noch als zuvor. Das Peptid mit dem schlechten Ruf, Alzheimer zu verursachen, hatte im Tiermodell für Multiple Sklerose Wunder gewirkt: Es beschleunigte die Erkrankung nicht, es stoppte sie vielmehr (Sci Transl Med 2012; 145: 145ra105).

Auf die Idee mit der ungewöhnlichen Behandlung kamen die Forscher, als sie die MS-artigen Läsionen im Gehirn der Nager genauer anschauten.

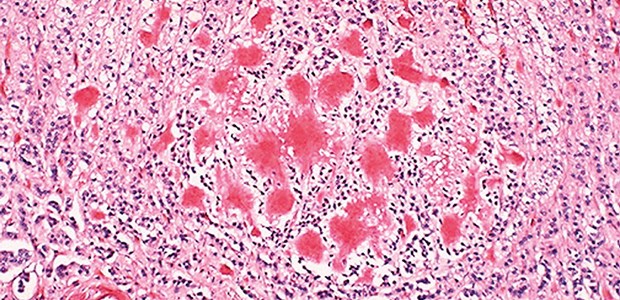

Ähnlich wie in den Alzheimerplaques, in denen Beta-Amyloid zu unlöslichen Aggregaten verklumpt, fanden sie auch in den MS-Läsionen eine ungewöhnliche Menge an Beta-Amyloid. So ist das Peptid, das in mehreren Varianten auftritt, in den Läsionen hochreguliert und bildet dabei einen empfindlichen Marker für axonale Schäden.

Wäre es also möglich, dass Beta-Amyloid, das als Hauptbösewicht bei der Alzheimererkrankung gilt, auch bei der MS mitmischt? Vielleicht, so dachten sich die Forscher, ist es ja eine Art Zentralschalter für die Zerstörung von Hirnzellen, ein Mechanismus, der bei vielen neurodestruktiven Erkrankungen irgendwann einmal betätigt wird.

Doch so einfach ist es offenbar nicht. Da die zerstörerische Wirkung von Beta-Amyloid-Injektionen ins Gehirn bekannt ist, wollten die Forscher wissen, was passiert, wenn man den Tieren die Substanz peripher spritzt.

Die schlechte Reputation des Peptids vor Augen, gingen Steinmans Mitarbeiter davon aus, dass sich die Immunzellen der MS-Mäuse noch aggressiver auf ihr Ziel stürzen, wenn sie außerhalb des Gehirns mit Beta-Amyloid stimuliert werden.

Noch weitere Überraschungen möglich

In ihren Versuchen injizierten sie den Tieren bereits vor Symptombeginn Beta-Amyloidfragmente mit einer Länge von 40 und 42 Aminosäuren (Aß40 und Aß42). Aß42 ist dasjenige Fragment, das vermehrt bei Alzheimerkranken entsteht und dem eine neurotoxische Wirkung zugeschrieben wird.

Mit Überraschung stellten die Forscher nun fest, dass die Tiere nach der Behandlung mit den Peptiden keine oder nur schwache MS-Symptome zeigten, während unbehandelte Tiere die typischen Lähmungen entwickelten.

Die Versuche wurden mehrfach wiederholt - die Forscher konnten die Ergebnisse zunächst nicht glauben. Selbst bei Mäusen, bei denen die Erkrankung bereits begonnen hatte, ließ sich der Verlauf mit beiden Beta-Amyloid-Varianten mildern.

Die Bildung von ZNS-Läsionen ging ebenfalls zurück, genauso wie die Aktivität autoaggressiver Lymphozyten, wobei die Lähmungen bei einigen der Tiere zwei Tage nach einer Aß42-Injektion zum Teil komplett verschwanden.

In einem weiteren Versuch entnahmen die Forscher solchen Tieren, die sie mit Beta-Amyloid behandelt hatten, Lymphozyten und injizierten diese Zellen anderen MS-Mäusen.

Die Wirkung war ähnlich wie bei einer Beta-Amyloidtherapie: Die trainierten Immunzellen genügten, um die Erkrankung zu bremsen oder zu stoppen.

Damit konnte Steinmans Team klar zeigen, dass injiziertes Beta-Amyloid nicht direkt aufs Gehirn wirkt, sondern das periphere Immunsystem moduliert.

Transferierten die Forscher dagegen autoreaktive T-Helfer-Zellen in normale Mäuse, wobei diese dann in der Regel ebenfalls MS-Symptome entwickeln, so ließ sich dies wiederum durch eine periphere Beta-Amyloid-Behandlung verhindern.

Daraus schlossen die Forscher, dass das Peptid vor allem die T-Zell-vermittelte Immunreaktion dämpft. Weitere Tests ergaben zudem eine deutliche Reduktion von autoreaktiven B-Zellen.

Mit ihrem Versuchen konnten die Neurowissenschaftler erstmals eine antientzündliche Wirksamkeit von Beta-Amyloid belegen, im Gehirn wird dagegen weiterhin von einer proinflammatorischen und damit weitgehend schädlichen Aktivität des Peptids ausgegangen.

Steinman spricht daher von einer "janusartigen Aktivität", wie sie auch bei anderen Proteinen und Substanzen bekannt ist: Je nach Kontext schützen oder schädigen sie.

Da man insgesamt aber noch wenig über die natürliche Funktionen von Beta-Amyloid weiß, halten die Autoren der Publikation weitere Überraschungen für möglich. Die Versuche mit Beta-Amyloid könnten zudem neue Wege zur Entwicklung von MS-Medikamenten weisen.