Leberzirrhose

Gegen Mangelernährung vorgehen!

Mangelernährung kommt bei chronisch Leberkranken häufig vor. Das wirkt sich negativ auf die Prognose aus. Experten empfehlen viele kleine Mahlzeiten täglich und vor allem eine ausreichende Eiweißzufuhr.

Veröffentlicht:

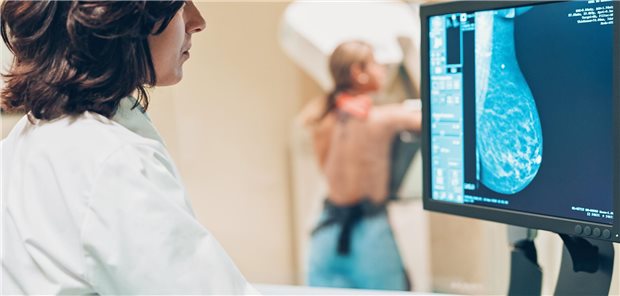

Mahlzeit: Bei Leberzirrhose wird Kost mit normalem oder leicht erhöhtem Proteingehalt empfohlen.

© Patrick Pleul / dpa

Mangelernährung bei chronisch leberkranken Patienten ist mehr als nur ein Randproblem: 20 bis 60 Prozent sind betroffen. Aszites, Ösophagusvarizenblutungen, Infektionen oder die hepatische Enzephalopathie kommen bei mangelernährten Patienten gehäuft vor. Das Operationsrisiko, besonders wenn eine Lebertransplantation ansteht, ist erhöht.

Daher empfehlen Gastroenterologen und Ernährungsmediziner, Mangelernährung bei chronisch Leberkranken möglichst früh zu erkennen und zu behandeln. Im Allgemeinen ist dafür keine besondere Ausrüstung erforderlich: Die Patienten berichten über Müdigkeit und Muskelschwäche.

Im fortgeschrittenen Stadium sind die Muskelatrophie und der Verlust an Unterhautfettgewebe nicht zu übersehen. Hinzu kommt die Inappetenz. Gerade Patienten mit Aszites empfinden beim Essen rasch ein Sättigungsgefühl. Dies trägt zur negativen Energiebilanz bei.

Außer Anamnese und klinischer Untersuchung sind Checklisten wie der einfache Punktescore SGA (Subjective Global Assessment) geeignet, um den Ernährungszustand einzuschätzen.

Mit der Bioimpedanzanalyse sei eine valide Bestimmung der Körperzellmasse bei diesen Patienten möglich, so Professor Mathias Plauth, Gastroenterologe in Dessau und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). Anthropometrische Verfahren oder die Bestimmung des Kreatinins im 24-Stunden-Urin seien dagegen weniger verlässlich.

Frühere Empfehlungen einer eiweißarmen Diät unter der Vorstellung, damit einer Enzephalopathie vorzubeugen, sind inzwischen obsolet. Vielmehr sollen Patienten mit Leberzirrhose Nahrung mit mindestens normalem, wenn nicht sogar leicht erhöhten Proteingehalt zu sich nehmen.

Richtwert ist: täglich 30 kcal/kg Körpergewicht mit einem Eiweißanteil von 1,2 g/kg, bei schwerer Mangelernährung 1,5 g/kg Eiweiß pro Tag. Patienten mit Eiweißintoleranz seien die Ausnahme, betont Plauth. Diese erhalten tatsächlich eine eiweißreduzierte Diät sowie zusätzlich verzweigtkettige Aminosäuren. Auf diese Weise wird die Eiweißbilanz ausgeglichen und dem Muskelabbau entgegengewirkt.

Der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel ist bei Zirrhosepatienten ebenfalls gestört. Sie können im Vergleich zu Gesunden nur wenig Glykogenvorräte anlegen, die schnell Energie bereit stellen. Deshalb schaltet der Stoffwechsel bereits nach kurzen Hungerphasen rasch auf die Fettverbrennung um.

Praktische Konsequenz daraus sowie aus den oben genannten Problemen der Patienten ist es, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen sowie zusätzlich zur Nachtruhe einen Spätimbiss. Orale Trinknahrungen, nach 20 Uhr eingenommen, verbessern den Eiweißstatus der Patienten. Nach akuten Ereignissen wie gastrointestinalen Blutungen oder auch vor ärztlichen Untersuchungen sollen diese Patienten, wenn überhaupt, nur kurz nüchtern bleiben. Gegebenenfalls ist die parenterale Ernährung notwendig.

Plauth und seine Kollegen haben diese und weitere Empfehlungen in der S3-Leitlinie "Klinische Ernährung in der Gastroenterologie" (Teil 1: Leber) zusammengefasst (Aktuel Ernährungsmed 2014; 39: e1-42). Dort weisen die Ernährungsexperten auf die erheblichen Eiweißverluste im Zusammenhang mit Operationen hin, und zwar überwiegend aus der Skelettmuskulatur. Davon erholen sich Patienten auch innerhalb eines Jahres nach orthotoper Lebertransplantation nicht vollständig.

Die unzureichende Energie- und Eiweißzufuhr vor solchen Eingriffen ist ein vital bedrohliches Risiko. Nach Lebertransplantationen dagegen werden viele Patienten übergewichtig. Daher ist eine entsprechende Ernährungs- und Lebensstilberatung, auch mit Blick auf regelmäßige körperliche Aktivität, erforderlich.

![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)