Tuberkulose

Warum die neue Kurzzeittherapie Europäern nichts nützt

Schlechte Nachricht für eurpäische TB-Patienten: Eine Studie hat ergeben, dass fast alle europäischen Patienten nicht für die empfohlenen Therapie infrage kommen.

Veröffentlicht:

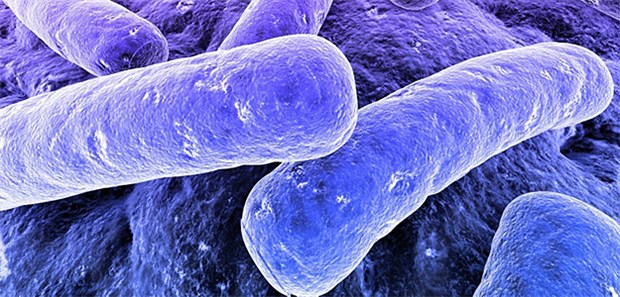

Tuberkulose-Bakterium im Mikroskop: Eine neue Therapie scheint vielen wohl nicht zu helfen.

© Sebastian Kaulitzki / fotolia.com

BORSTEL. Die Behandlung der immer weiter verbreiteten multiresistenten Tuberkulose ist bekannterweise nebenwirkungsreich, teuer und vor allem langwierig. Seit Mai 2016 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Kurzzeittherapie für betroffene Patienten, wenn die Bakterien gegen alle eingesetzten Medikamente auch empfindlich sind.

Doch Wissenschaftler des Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) vom Forschungszentrum Borstel warnen: Ihre Studien haben ergeben, dass eine solche Kurzzeittherapie in Europa nur in wenigen Fällen erfolgreich einsetzbar ist (Am J Respir Crit Care Med 2016; online 29. September ).

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Antibiotika-resistente Stämme der Tuberkulosebakterien dramatisch ausgebreitet. Weltweit sei die Zahl von Patienten mit multiresistenter Tuberkulose von 2009 bis 2014 um 261 Prozent gestiegen und mehr als ein Drittel dieser Patienten leben in der Europäische Region der WHO.

In einigen Ländern Osteuropas werden bereits mehr als 40 Prozent aller Tuberkulosefälle durch multiresistente Bakterienstämme (MDR-TB) verursacht, heißt es in einer Mitteilung des DZIF. Eine MDR-TB liege vor, wenn die Bakterien mindestens gegen Rifampicin und Isoniazid resistent sind.

Kombitherapie: Neun Monate reichen aus

Die WHO hat bisher empfohlen, dass Patienten mit einer MDR-TB mit mindestens vier verschiedenen Medikamenten über mindestens 20 Monate täglich behandelt werden.

In Studien aus Bangladesch, Niger und Kamerun konnte aber jüngst gezeigt werden, dass mit einer bestimmten Kombinationstherapie von Tuberkulosemedikamenten (anfänglich sieben verschiedene Präparate in Kombination) nur neun bis zwölf Monate einer Behandlung ausreichen, um mehr als 80 Prozent aller betroffenen Patienten zu heilen.

Zu den Präparaten gehören Kanamycin, Moxifloxacin, Protionamid, Clofazimin, Pyrazinamid, hoch-dosiertes Isoniazid und Ethambutol. Die WHO empfiehlt seit Mai 2016 diese Kurzzeittherapie für die betroffenen Patienten in allen Ländern, wenn die Bakterien gegen alle Medikamente der Behandlung auch empfindlich sind.

Übertragbar auf Europa?

Lässt sich diese Empfehlung auch auf Europa übertragen?

Die DZIF-Wissenschaftler haben in den letzten Jahren die Ausbreitung multiresistenter Stämme der Tuberkulosebakterien in Europa genauer untersucht und dabei festgestellt, dass die Bakterien, die sich in Europa verbreiten, gegen besonders viele Antibiotika resistent sind, heißt es weiter. Sie verglichen nun das Niveau der Antibiotikaresistenz von Tuberkulosebakterien bei mehr als 1000 MDR-TB-Patienten aus Europa.

Den Studienergebnissen zufolge sollen über 92 Prozent aller betroffenen Patienten in Europa nicht für die Kurzzeittherapie in Frage kommen, da die Bakterien gegen mindestens eines der Medikamente bereits resistent sind.

"Ohne detaillierte Kenntnisse der Antibiotikaresistenz der Tuberkulosebakterien sollte kein Patient in Europa eine Kurzzeittherapie erhalten", empfiehlt daher Professor Christoph Lange, Leiter der Studie am Forschungszentrum Borstel in der Mitteilung.

Individuell therapieren

"Wenn einzelne Medikamente in einer Therapie nicht wirksam sind, führt das zu einer weiteren Entwicklung von Antibiotikaresistenzen. Statt einer einheitlichen Behandlung führen individuelle Therapien zu besseren Behandlungsergebnissen", betont Lange.

Mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung arbeiten die Borsteler Wissenschaftler an maßgeschneiderten Therapien und entwickeln Biomarker, um die Dauer der Behandlung, die für eine Heilung notwendig ist, individuell festzulegen. (eb/grz)