Vom Darm ins Gehirn

Wie Darmbakterien Übergewicht auslösen könnten

Eine neue Studie sagt aus: Übergewicht und Entzündungen in einer bestimmten Hirnregion sind miteinander assoziiert. Und: Die Forscher fanden im Darm Bakterien, die vor den Hirnveränderungen schützen. Neue Optionen bei der Behandlung von Adipositas?

Veröffentlicht:

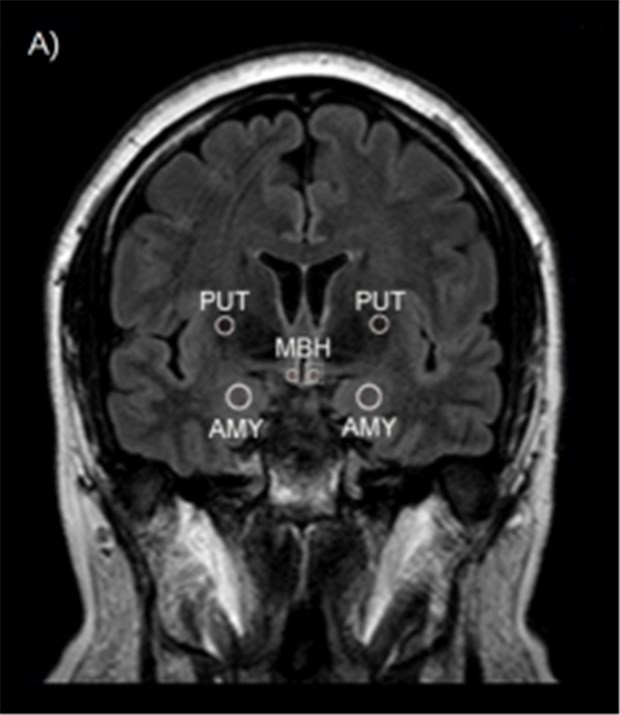

Hirn im MRT: Im Zentrum ist der etwa drei Millimeter große Hypothalamus erkennbar (MBH).

© Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

KIEL. Entzündungen im Gehirn und Übergewicht hängen anscheinend zusammen. Das legt eine Studie des "Exzellenzclusters Entzündungsforschung" nahe. Die Forscher fanden eine Verbindung zwischen Inflammationen im Hypothalamus und Übergewicht.

Per MRT fanden sie bei adipösen Studienteilnehmern in dieser Hirnregion entzündliche Aktivitäten. Der Hypothalamus, ein drei Millimeter großer Bereich im Zwischenhirn, ist für die Appetitregulation verantwortlich.

Einschränkend geben die Forscher zu bedenken, dass sie das Ursache-Wirkungsprinzip noch nicht kennen: "Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, was zuerst entsteht – also, ob Übergewicht zu einer Entzündung im Hypothalamus führt, oder ob die entzündlichen Prozesse Übergewicht verursachen", so Erstautorin Carina Kreutzer.

Hirn-Darm-Verbindung gefunden?

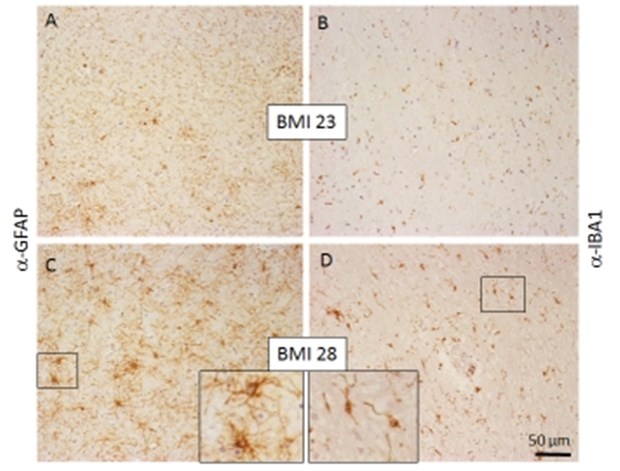

Gewebeschnitte: Bei übergewichtigen Personen (untere Reihe) ist das Gewebe im Hypothalamus deutlich dichter, was auf Entzündungen hinweist.

© Philip Rosenstiel

Das Team hat auch das Mikrobiom im Darm untersucht. Dabei entdeckte das Excellenzcluster, dass einige Bakterien wohl im Zusammenhang mit den Entzündungen im Hypothalamus stehen: Bei übergewichtigen Probanden waren zwei Bakterien in niedrigerer Anzahl vorhanden: Parasutterella excrementihominis und Marinilabiliaceae. Diese haben möglicherweise einen schützenden Effekt vor Entzündungen im Hypothalamus.

Die Autoren vermuten daraus, dass die Bakterienzusammensetzung im Darm mit den Gehirnentzündungen zusammenhängen. "Unsere Daten legen den Schluss nahe, dass im Sinne einer ‚Darm-Gehirn Achse‘ die Fehlernährung über eine Veränderung des Darmmikrobioms zu entzündlichen Veränderungen in den Regionen der Appetit- und Sättigungsregulation im Gehirn führt, was die Gewichtsentwicklung langfristig nach oben treibt, so der Diabetologe Prof. Matthias Laudes von der Universität Kiel.

Entzündungen durch Ernährung verhindern?

Ist eine fettreiche Ernährung also schädlich für den Hypothalamus? "Eine konkrete Ernährungsempfehlung kann man aus unserer Studie nicht ableiten. Wir konnten jedoch eine negative Assoziation zwischen dem Kandidatenbakterium Parasutterella und der Fettzufuhr erkennen", so Carina Kreutzer auf Nachfrage der "Ärzte Zeitung".

Dagegen fanden die Forscher keine Verbindung zwischen dem Vorkommen der beiden Bakterien im Darm und einer hohen Eiweiß- beziehungsweise Kohlenhydratzufuhr. (ajo)