Projekt "smelldect"

Elektronische Nase im Handy erschnüffelt Gefahren

Eine elektronische Nase im Smartphone soll Verdorbenes oder gefährliche Dämpfe erschnüffeln. Einmal eingelernt, reagiert die E-Nase schneller als unser Riechorgan. Aber noch haben Menschen die Nase vorn.

Veröffentlicht:

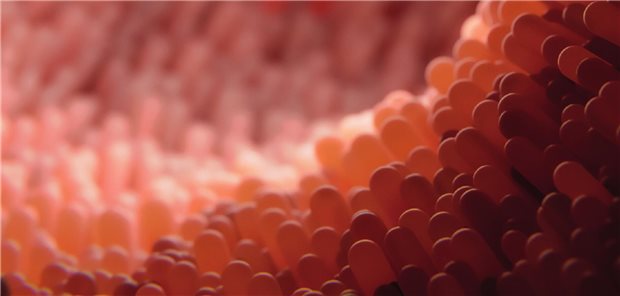

Forscher aus Karlsruhe bauen die menschliche Nase nach. Ein Problem: Gerüche sind von vielen Faktoren abhängig.

© cirodelia / stock.adobe.com

KARLSRUHE. Die menschliche Nase ist ein Wunderwerk – doch im frühzeitigen Erkennen bestimmter Gerüche bekommt unsere Nase Konkurrenz: Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben einen Sensor entwickelt, dem man unterschiedliche Gerüche beibringen kann. Diese elektronische Nase könnte in elektrischen Geräten bei Kabelbränden warnen oder, im Smartphone eingebaut, beim Einkaufen frühzeitig erschnüffeln, ob Fisch noch frisch ist.

Elektronische Nasen werden schon sei Jahrzehnten gebaut und etwa bei der Lebensmittelherstellung oder in der Industrie eingesetzt. Wie das KIT am Donnerstag mitgeteilt hat, arbeiten die Forscher um den Physiker Martin Sommer jedoch daran, ihren Geruchssensor möglichst schnell "massen- und alltagstauglich" zu machen. Er solle besonders klein und zudem günstig werden.

Menschennase hat rund 400 Rezeptoren

Ob frisch gemahlener Kaffee, Rosenduft oder der Gestank von Verdorbenem – der Mensch lernt im Laufe seines Lebens Dinge anhand seiner Nase zu unterscheiden. Das Gehirn ordnet mit Hilfe von rund 400 unterschiedlichen Geruchsrezeptoren in zehn Millionen Riechzellen Gerüche nach ihrem Signalmuster.

Die Wissenschaftler des Instituts für Mikrostrukturtechnik haben sich mit ihrem Projekt "smelldect" die menschliche Nase als Vorbild genommen. "Bei unserer elektronischen Nase reagieren Nanofasern auf komplexe Gasgemische – also Gerüche – und bilden ebenfalls Signalmuster, anhand derer der Sensor diese erkennt", erläutert Sommer.

Die künstliche Nase ist nur wenige Zentimeter groß und besteht aus einem Chip mit Nanodrähten aus Zinndioxid. Ist ein bestimmtes Muster im Chip eingelernt, kann es der Geruchssensor nach KIT-Angaben innerhalb von Sekunden erkennen. Sommer zufolge kann der Sensorchip viele unterschiedliche Gerüche erlernen. Das kann im Haushalt zur Kontrolle der Raumluft nützlich sein, beim Einkaufen oder in der Qualitätskontrolle.

Schwierige Differenzierung

Das Problem der künstlichen Nase: Nicht alles riecht immer gleich. "Eine Rose beispielsweise riecht bei Sonnenschein anders als bei Regen", erläutert der Physiker. Der Sensor muss deswegen noch intensiv geschult werden, um die feinen Unterschiede zu erkennen.

Zwei Unternehmen unterstützen die Forscher bei der industriellen Herstellung und dem Vertrieb. Die Wissenschaftler haben schon 2015 mit dem KIT im EU-Projekt "SmokeSense" einen intelligenten Brandmelder entwickelt. (dpa/ajo)