Pillen und Pipetten - eine Berliner Erfolgsstory

Kaum ein Industriezweig hat die moderne Gesellschaft weitreichender geprägt als die Chemie- und Pharmaindustrie. Im Deutschen Technik-Museum Berlin ist eine Dauerausstellung eröffnet worden, die vor dem Hintergrund der Geschichte des Berliner Unternehmens Schering ungewöhnliche Einblicke vermittelt.

Veröffentlicht:

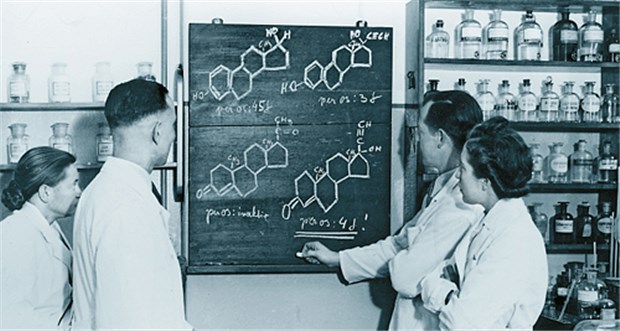

Im Schering-Labor: Aufschlüsselung grundlegender Hormonstrukturen.

© Bayer AG, Schering Archives

BERLIN. Was haben drei Märchenprinzen mit der Entwicklung in der pharmazeutischen und chemischen Herstellung zu tun? Warum können es sich heutzutage nicht nur Reiche leisten, Billard zu spielen? Auch solche Fragen beantwortet die neue Dauerausstellung "Pillen und Pipetten" des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Sie will einen Überblick geben über historische und aktuelle Themen der chemischen und pharmazeutischen Industrie am Beispiel des ehemaligen Chemie- und Pharmaunternehmens Schering.

So zeigt sie die Entwicklung von der handwerklichen Produktion hin zu automatisierter Massenproduktion. Vom Pillenbrett zur Rundläuferpresse, von den Glaspipetten hin zum Pipettier-Roboter, aber auch den Wandel des Berufsbildes Apotheker in der Pharmaherstellung vom Produzenten zum Verkäufer.

Objekte stammen aus dem Scheringianum

Grundlage der Ausstellung sind Objekte aus dem Schering-eigenen Museum Scheringianum. Die Ausstellung will aber über die bloße Darstellung der Objekte hinausgehen. So symbolisiere Schering auch gleichzeitig 130 Jahre Berliner Stadtgeschichte, sagt Dr. Volker Koesling, Kurator der Ausstellung. "Wir wollen darum die Entwicklungen in der Chemie und Pharmazie im Zusammenhang mit dem Aufstieg Berlins zur Wissenschaftsmetropole zeigen", so Koesling.

Einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der chemischen Herstellung bietet die Ausstellung am Beispiel der Billardkugel. Bis zum Ende der 1860er bestand diese aus Elfenbein. Ein teures Spielvergnügen also für Billardliebhaber. Da dieser Sport immer populärer wurde, gab es im 19. Jahrhundert einen Wettbewerb. Es galt, einen Ersatzstoff für das Elfenbein zu finden.

John Wesley Hyatt gewann zwar nicht den Wettbewerb, aber er erfand 1868 das aus nitrierter Cellulose und Kampfer bestehende Celluloid. Mit diesem Stoff konnten Luxusgüter aus Naturprodukten imitiert und als Massenware hergestellt werden.

Bei dem wichtigen Inhaltsstoff Kampfer handelte es sich jedoch auch um ein Naturprodukt. Er wurde aus Fernost importiert und immer teurer in der Beschaffung. Schering begann deshalb 1890, an einem Ersatzstoff für Kampfer zu forschen. Schon 1904 konnte das Chemieunternehmen mit der Großproduktion von synthetischem Kampfer beginnen.

Zum einen gehe es in der Pharmazie und Chemie darum, Bedarf zu sehen und darauf zu reagieren, sagt Tilmann Wesolowski, wissenschaftlicher Volontär beim Deutschen Technikmuseum. Das habe Schering zum Beispiel 1892 nach der letzten großen Cholera-Epidemie mit 8600 Toten in Hamburg getan. Zum damaligen Zeitpunkt war das öffentliche Interesse an Seuchenbekämpfung sehr hoch und Unternehmen forschten systematisch an neuen Desinfektionsmitteln. Bei Schering war das Ergebnis der Forschungen Urotropin: ein Mittel zur inneren Desinfektion bestehend aus Formaldehyd und Ammoniak.

Zum anderen werde Bedarf geschaffen. So hätten auch Ende des 19. Jahrhunderts schon die Menschen von der ewigen Jugend geträumt. Das Schering-Produkt Piperazin sollte das Wunder bewirken. Verjüngt hat es dann doch niemanden. Aber da es von vielen älteren Männern verwendet wurde, stellte sich bald heraus, dass Piperazin ein geeignetes Mittel gegen Gicht war. Als solches wurde es dann letztendlich auch verkauft. "Hier zeigt sich ein Prinzip in der pharmazeutischen und chemischen Herstellung. Die Wissenschaft bezeichnet es als serendipity", erklärt Wesolowski.

Der Begriff gehe zurück auf ein persisches Märchen. Dort begeben sich die drei Prinzen von Serendip auf die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Sie finden nie das, was sie eigentlich suchen, dafür aber andere schöne Dinge. Eines der prominentesten Beispiele für die Wirkung dieses Prinzips ist die Entdeckung von Penicillin.

Hintergrundinfos nicht nur über Erfolge

Die Ausstellung thematisiert aber auch Risiken und Schäden, die über die Zeit durch die Entwicklung chemischer und pharmazeutischer Produkte entstanden sind. Mit dem ursprünglich als Schwangerschaftstest und später als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden eingesetzten Hormonpräparat Duogynon habe es Probleme gegeben, so Tilmann Wesolowski. Ende der 60er Jahre sei das erste Mal ein Zusammenhang zwischen der Einnahme des Mittels und Missbildungen bei Neugeborenen vermutet worden. Chemisch habe man diesen allerdings nie nachweisen können. Schering habe das Präparat 1980 vom deutschen Markt genommen.

Die Schering Stiftung hat gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Technikmuseum die Dauerausstellung zunächst auf zehn Jahre konzipiert.

Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin-Kreuzberg www.sdtb.de