Schlechte Transplantate

Große Aufregung um einen "alten Hut"?

Große Aufregung um schlechte Organe: In Deutschland haben Patienten mit transplantierten Organen geringere Überlebenschancen. Doch was der "Stern" als Neuigkeit verkauft ist weder neu noch eine spontane Aufregung wert. Das Problem liegt ganz woanders.

Veröffentlicht:

Nierenentnahme: Wo geht die Reise bei der Transplantatqualität in Deutschland hin?

© Jan-Peter Kasper / dpa

HAMBURG. Ein Vorabbericht hat am Mittwoch eine Menge Staub aufgewirbelt - und das völlig unnötig. "Transplantierte haben in Deutschland schlechtere Perspektiven als in der übrigen EU", lautete die Meldung. Berichtet hat das der "Stern". Agenturen verbreiteten die vorgeblich exklusive Nachricht. Doch womöglich ist diese Nachricht gar keine: Denn das vergleichsweise schlechte Überleben transplantierter Organe in Deutschland ist seit langem bekannt.

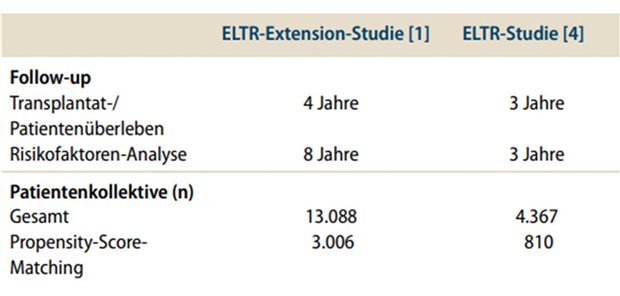

Unter Berufung auf Professor Gerhard Opelz berichtet der "Stern" in seiner kommenden Ausgabe am Donnerstag, dass Deutschland beim Ein-Jahres-Überleben transplantierter solider Organe im EU-Vergleich miserabel abschneide. "Für jedes Organ, also Herz, Lunge, Leber, Niere und Pankreas, sind bei uns die Ein-Jahres-Überlebensraten deutlich schlechter als im europäischen Vergleich", zitiert das Magazin den Heidelberger Immunologen.

Opelz muss es wissen, denn er ist nicht irgendwer. Der Immunologe ist quasi der Datensammler der Transplantationsmedizin. 1982 hat er die Collaborative Transplant Study (CTS) aufgebaut. Über 400 Transplantzentren aus 45 Ländern - die meisten aus Europa - liefern Opelz seither ihre Transplantationsergebnisse. Über eine halbe Million Datensätze hat sein Team bislang erfasst.

Der Heidelberger Schatzkammer sind schon Hunderte Studien entsprungen, die Einblicke in die Tiefen der Transplantation bieten - und teils ganz erstaunliche Ergebnisse zutage fördern. Vorteil - und zugleich Problem - der CTS: Das Register ist unabhängig und freiwillig.

Opelz sichert den teilnehmenden Zentren Vertraulichkeit zu. Im Gegenzug erhält er von ihnen einen weltweit kaum vergleichbaren Datenfundus. Umsomehr verwundert es, dass ausgerechnet ein deutsches Nachrichtenmagazin nun europäische Vergleichsdaten daraus veröffentlichen kann.

Und es sei auch an ein Problem der CTS erinnert: die Freiwilligkeit. Sie bringt immer auch die Gefahr der Über- und Untererfassung mit sich. Mögliche Verzerrungen bei der Auswertung sind programmiert.

Deutschland ist kein Musterknabe

Zu den nackten Fakten: Laut den Opelz-Zahlen im "Stern" funktionieren ein Jahr nach der Transplantation hierzulande nur noch 67 Prozent der Lebern, im EU-Mittel sind es demnach 83 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit Nieren (76 zu 86 Prozent), Lungen (76 zu 82 Prozent) und Pankreata (79 zu 85 Prozent).

Muss man deswegen nun aufschrecken - vor allem im Lichte der in den vergangenen zwei Jahren bekannt gewordenen Skandale von Göttingen, München, Leipzig und Co.? Muss man nicht, denn die Zahlen sind weder neu noch bis ins Mark erschütternd.

Fakt ist: Seit Jahren hinkt Deutschland bei Organspende und -transplantation im internationalen Vergleich hinterher. Das bestreitet kaum ein Transplantationsmediziner. Die Republik liegt nicht nur bei den Organentnahmen mittlerweile im unteren Mittelfeld der internationalen Rangliste.

Auch bei den harten Endpunkten wie Patientenüberleben und Organfunktion hinkt Deutschland vielen anderen Nationen hinterher - und das seit Jahren. Und selbst die Gründe dafür liegen für etliche Transplanteure auf der Hand. Und manche Probleme sind tatsächlich augenfällig.

Noch einmal zu den Fakten: Wer wissen will, wie hoch das Überleben nach einer Organtransplantation ist, kann schon seit Jahren in die Tätigkeitsberichte der Transplantationszentren schauen. Die sind für jedermann auf der Website der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) einsehbar.

Und auch diese Zahlen liefern ein ähnliches Bild, wie die Zahlen aus dem CTS-Register: Deutschland ist kein Musterknabe, vor allem die Lebertransplantation scheint ein Stiefkind der Qualität zu sein. Einige Zenten sacken beim Drei-Jahres-Überleben ihrer Patienten auf 58 Prozent ab. So sahen die Werte zumindest für das Jahr 2011 aus.

Aber andere Zentren schaffen deutlich bessere Werte - und könnten damit die vom "Stern" publizierten Werte infrage stellen. Beispiel Tübingen: Das Zentrum hat für das Jahr 2011 ein Drei-Jahres-Überleben für Patienten mit Lebertransplantaten von fast 85 Prozent gemeldet (Patienten, die 2008 ein Transplantat erhielten). Im Schnitt landen die zehn größten Leberzentren hierzulande bei rund 70 Prozent Patienten, die das dritte Jahr nach der Transplantation überleben.

Kritiker könnten nun einwerfen, eine Zahl mache ja noch keinen Vergleich. Sehr wohl. Doch auch internationale Vergleiche sind längst publiziert, die Fachwelt kennt sie zur Genüge.

Viele Problem: Kranke Empfänger, marginale Organe, wenige Spender

Beispiel Spanien: Das "Schlaraffenland der Transplantation" publiziert regelmäßig Erfolgsdaten aus den eigenen Registern - was dem dortigen Chef der Transplantationsgesellschaft ONT, Dr. Rafael Matesanz, sehr am Herzen liegt. Dort liegt das Drei-Jahres-Überleben für Patienten nach einer Lebertransplantation bei 76,7 Prozent (Digestive and Liver Disease Suppl 2009; 3(4): 75-81).

Und auch europäische Vergleiche sind längst nichts Neues. Eine Publikation britischer Chirurgen aus dem Jahr 2012 förderte durchschnittliche Überlebensraten von 74, 68 und 63 Prozent für ein Jahr, fünf und zehn Jahre nach einer Lebertransplantation zutage (J Hepatology 2012; 57(2): 288-296).

Das sind freilich andere Zahlen als jene, die der "Stern" aus der Opelz‘schen CTS-Sammlung zitiert. Doch das erstaunt nicht, denn die Transplantationsmedizin versorgt verhältnismäßig "wenige" Patienten. Stichproben, Register und Kohorten sind entsprechend klein - die Schwankungsbreiten demgegenüber teils sehr groß.

Doch der Trend bleibt, und der ist in den meisten Studien ähnlich: Deutschland hat ein Qualitätsproblem bei der Transplantation. Experten vermuten, dass dies eben auch an der Zuteilung nach Dringlichkeit liegt - was gerade bei Lebern der Fall ist. Vor allem schwerkranke Patienten bekämen bevorzugt ein Organ.

Die Frage nach der "Empfängerqualität" wird zunehmend von den Fachleuten gestellt. So müssen etwa bei Nierentransplantationen auch wegen der Organknappheit Patienten immer länger auf ein neues Organ warten - im Schnitt sieben Jahre.

Und die Patienten werden dadurch älter. Beides verschlechtert den Outcome beim Überleben. Hinter vorgehaltener Hand fragen sich Experten, ob Patienten nach langer Zeit auf der Warteliste nicht besser "delistet" werden sollten.

Fakten seit Jahren bekannt

Nicht zu vergessen ist der Organmangel: 11.000 Patienten stehen auf den Wartelisten für solide Organe. Viele sterben, bevor sie die Chance auf eine Transplantation erhalten.

Die deutschen Zentren greifen deswegen zunehmend auch zu marginalen Organen - selbst solche von Spendern, die vorher an einem Malignom gelitten haben. In anderen Ländern werden diese Organe reihenweise abgewiesen. Letztlich landen sie auf deutschen OP-Tischen.

Ein weiteres Problem sind die Standardausnahmen und Rettungsallokationen. Ein Beispiel aus Bayern: Nur 358 Lebern wurden dort in den Jahren 2007 bis 2012 über den üblicherweise entscheidenden MELD-Score zugeteilt, also gerade einmal 39,95 Prozent der 896 Transplantationen in dieser Zeit.

Der große "Rest" waren Rettungsallokationen, Retransplantationen oder eben auch die sogenannten Standardausnahmen. Und derer gibt es bei der Lebertransplantation immerhin 17, also Indikationen bei denen direkt ein "MELD-Zuschlag" gewährt wird, matchMELD.

Und tatsächlich sind in der gesamten Republik die Top-3-Indikationen bei den Lebertransplantationen allesamt solche, bei denen besser nicht transplantiert werden sollte. Dazu zählen die alkoholische Leberkrankheit und bösartige Neubildungen. Für beide kennt die einschlägige Richtlinie zahlreiche Bedingungen, damit Patienten überhaupt auf der Warteliste geführt werde dürfen.

Die Uniklinik Münster war im vergangenen Jahr genau deswegen von den zuständigen Prüfern kritisiert worden, weil Patienten mit Lebermetastasen kurze Zeit später eine neue Leber erhalten hatten. Die Gefahr: Okkulte Krebszellen könnten trotz Transplantation im Körper persistieren und durch die spätere Immunsuppression zu einem neuen Tumor führen.

Diese Fakten sind der Fachwelt seit Jahren bekannt. Und seit ebenso langer Zeit wird darüber diskutiert, werden Ursachen gesucht. Und das Problem sind eben weniger die schlechten Qualitätsdaten.

Das eigentliche Problem ist die fehlende Konsequenz daraus - eine Debatte, wie ein gutes Transplantationssystem in Deutschland funktionieren muss, damit solche Zahlen bald der Vergangenheit angehören.