Mikrobiom im Darm

Bakterien und Viren sind viel mehr als Untermieter

Die Darmflora des Menschen rückt zunehmend ins Blickfeld der medizinischen Forschung. Von der Zusammensetzung hängen offenbar Gesundheit und Krankheit ab. Das Erbgut des "Mikrobioms" gilt dabei als ähnlich wichtig wie das "Humangenom".

Veröffentlicht:

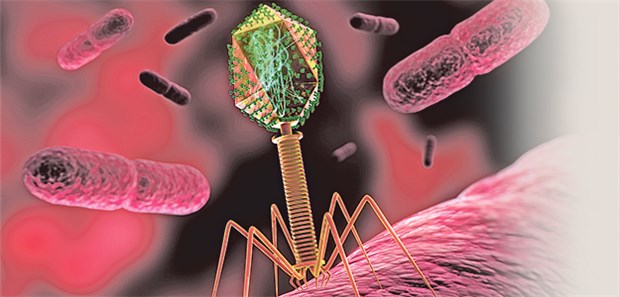

Auch Bakteriophagen beeinflussen die Darmflora.

© psdesign1 / fotolia.com

Der menschliche Darm ist bei Gesunden mit Tausenden von Bakterienarten besiedelt, so schätzen die Mikrobiologen. Viele Wissenschaftler betrachten die Darmflora mit einem Gewicht von mehr als einem Kilogramm inzwischen als eigenes Organ, dessen Komponenten für lokale und systemische Vorgänge verantwortlich sind, also für die Nährstofftransformation, die Vitaminversorgung, die Reifung der Schleimhautimmunität, aber auch für die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn sowie für die Tumorprogression. Es wurde berechnet, dass etwa 1014 (also 100 Billionen) Keime, vor allem Bakterien, den Darm eines gesunden Erwachsenen besiedeln. Es gibt etwa zehnmal mehr Mikroben im Körper und auf der Haut eines gesunden Menschen, als dieser Körperzellen hat. Die Zusammensetzung der Keime ist nie gleich, sondern verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist zum Beispiel erkennbar am Verhältnis der Bakterien-Stämme Firmicutes zu Bacteroidetes. Die Ratio liegt in der Kindheit bei 0,4, sie wächst bei Erwachsenen in den kommenden Jahren auf fast 11,0 und sinkt im Alter wieder auf 0,6, wie französische Gastroenterologen herausgefunden haben. Mit über 90 Prozent Anteil sind die beiden Stämme im Darm die häufigsten Bakterien, und ihr Verhältnis verändert sich auch bei Erkrankungen, was labordiagnostisch genutzt wird. Bei Patienten mit Adipositas etwa dominieren Firmicutes.

Population weist auf Prognose bei Krebstherapie

Dass sich die Mikrobiota-Population bei Patienten, etwa Krebskranken, im Vergleich zu Gesunden anders zusammensetzt, muss nicht immer ein negatives Zeichen sein, sondern kann sich offenbar auch positiv auswirken. In einer aktuellen Studie stellte sich zum Beispiel bei Patienten mit hämatologischen Malignomen heraus, dass nach einer Stammzelltransplantation die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv oder für ein Fortschreiten der Erkrankung verringert ist, wenn sich in den Stuhlproben besonders viele Bakterien der Art Eubacterium limosum tummeln (JCO 2017; online 15. März). Unklar ist noch, ob diese Keime tatsächlich einen protektiven Effekt haben und wie dieser vermittelt wird. In einer anderen, noch laufenden Studie mit Patienten, in der die Besiedelung mit Clostridium difficile nach einer allogenen Stammzelltransplantation verhindert werden soll, erhalten die Studienteilnehmer ihre eigene, vor der Transplantation vorhandene, unveränderte Darmflora nach dem Eingriff zurück, in der Hoffnung, dass sie damit wieder genug Bacteroidetes-Keime zurückerhalten, die einen protektiven Effekt haben und bei Gesunden gemeinsam mit Keimen des Bakterienstammes Firmicutes das Feld dominieren.

Nicht zuletzt die Übertragung von Stuhl oder aus Stuhl gewonnenen Bakterien etwa bei Patienten mit therapierefraktären Clostridium-difficile-assoziierten Diarrhöen oder mit Colitis ulcerosa zeigt, wie groß in der Medizin inzwischen das Interesse ist, mithilfe von Forschungsergebnissen zur Darmflora auch neue Therapieansätze entwickeln zu können. Inzwischen sind im zentralen Studienregister der US-Nationalen Gesundheitsinstitute bis zu 2000 Studien dokumentiert, die in irgendeiner Form Mikrobiota oder Informationen über dieses Ökosystem nutzen. Und analog zum Humanen Genomprojekt zur Entschlüsselung des menschlichen Erbguts wurde bereits 2007 das "Human Microbiome Project" gestartet, innerhalb dessen sich Wissenschaftler derzeit in drei aktuellen Projekten mit dem Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und Schwangerschaft / Frühgeburt sowie der Entstehung des Typ-2-Diabetes und entzündlicher Darmerkrankungen beschäftigen. Der Aspekt "Mikrobiom und Diabetes/metabolisches Syndrom" wird auch Thema auf dem diesjährigen Internistenkongress in Mannheim sein, dessen Medienpartner die "Ärzte Zeitung" ist.

Keime modulieren das Immunsystem

Bereits vor zwei Jahren haben US-Forscher Hinweise darauf entdeckt, dass von der Zusammensetzung der Darmflora Hinweise auf die Diabetesprogression gibt. Patienten mit Autoantikörpern gegen Inselzellen und neu diagnostizierte Typ-1-Diabetiker hatten demnach eine unterschiedlich starke Besiedlung mit den Firmicutes-Bakterien Lactobacillus und Staphylococcus im Vergleich zu Gesunden ohne Diabetes mellitus in der Familienanamnese (Diabetes 2015; 64: 3510–3520). Ob die unterschiedliche bakterielle Zusammensetzung oder die unterschiedlichen Aktivitäten der Keime ursächlich mit der Krankheitsentstehung zusammenhängen, muss noch geklärt werden. Nicht genau verstanden ist zudem, wie die Keime das Immunsystem im Zusammenhang mit der Diabetesentstehung modulieren. Nicht zuletzt bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes wird ein kausaler Zusammenhang mit der veränderten Zusammensetzung der Darmflora vermutet, etwa über Induktion und Regulation der Adipositas.

Teil der Darmflora sind außer Bakterien aber auch Viren. Denn wo Bakterien zuhauf sind, sind auch Bakteriophagen nicht weit, das gilt nicht nur für den Darm, sondern auch für die Haut, die Mundhöhle und die Harnwege. Diese Viren können die Keime dezimieren oder sich in deren Erbgut integrieren und dadurch eher einen Nutzen für die Einzeller durch Bereitstellen bestimmter Gene darstellen. Solche Gene können etwa den Bauplan für Enzyme zum Abbau von Komplement-Komponenten und Immunglobulinen enthalten und somit die befallenen Bakterien vor Angriffen des Immunsystems schützen. Die Beobachtung, dass Menschen in einem gemeinsamen Haushalt sich auch manche Darmflorabewohner teilen, gilt nicht nur für Bakterien, sondern offenbar auch für Bakteriophagen. Intime Kontakte sind dafür wohl keine Voraussetzung (Microbiome 2016; 4: 64).