Hintergrund

GBA-Kompromiss zur PET löst geteiltes Echo aus

Ein fairer Kompromiss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA)? Davon sind nach der Entscheidung des Gremiums zur Positronenemissionstomografie längst nicht alle betroffenen Leistungserbringer überzeugt.

Veröffentlicht:

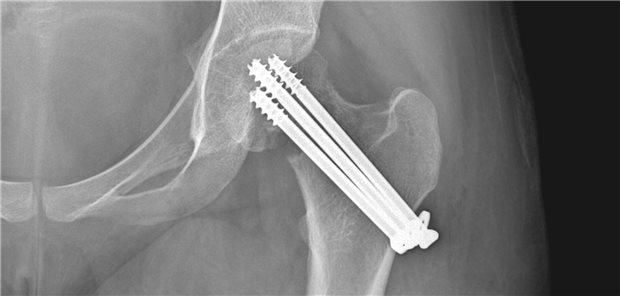

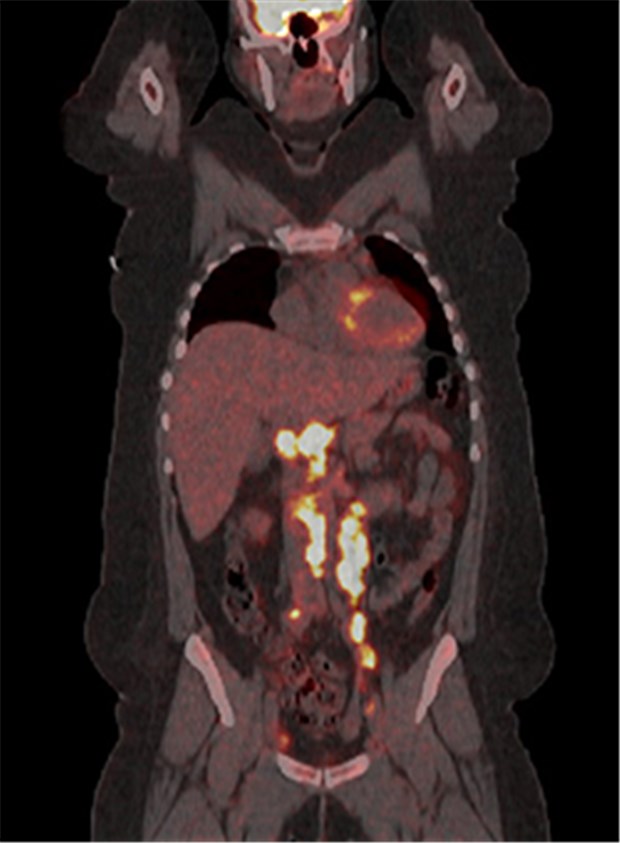

PET/CT eines Lymphom-Patienten vor dem Start der Therapie.

© Dr. Christian Landvogt

Gedämpfte Freude bei niedergelassenen Ärzten, Ärger in den Krankenhäusern: Der jüngste Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) zum Einsatz der Positronenemissionstomografie (PET) hat ein gespaltenes Echo ausgelöst.

Worum geht es? Für die ambulante Versorgung bei Lymphdrüsenkrebs hat der GBA das Einsatzspektrum der PET erweitert. Hodgkin-Patienten im fortgeschrittenen Stadium können nun nach Abschluss der Chemotherapie bei Nachweis von Restgewebe größer als 2,5 Zentimeter mit PET daraufhin untersucht werden, ob eine Strahlentherapie folgen soll. Für dieses so genannte Restaging hat der GBA einen Nutzen festgestellt.

Deshalb können auch die Ärzte im Krankenhaus dieses Diagnoseverfahren weiter anwenden. Bei kleineren Lymphomen jedoch erstattet die Kasse künftig nicht mehr. Dafür ständen Standardverfahren der Diagnostik zur Verfügung, heißt es in der Begründung des GBA.

Für den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Georg Baum ist dies eine klare Verschlechterung der Versorgung. 30 Prozent der weiteren Therapie würden durch die nun in wesentlichen Teilbereichen nicht mehr erstattungsfähige PET-Diagnose gesteuert. Stattdessen müsse nun wieder auf längst überholte diagnostische Verfahren wie zum Beispiel die Gallium-Szintigrafie mit ihrer viel höheren Strahlenbelastung zurückgegriffen werden.

In den Kliniken ist der Einsatz der PET künftig möglicherweise noch weiter eingeschränkt. Gegen die Einschätzungen der DKG und der Bundesärztekammer hat der Ausschuss den Nutzen des PET-Einsatzes bei weiteren Indikationen verneint. Bei der Erkennung von Rezidiven, bei indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen sowie beim initialen Staging und zum Restaging bei aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen tauge die PET voraussichtlich nicht, befand die Mehrheit des Ausschusses. Bis zu einem Ausschluss der Erstattungsfähigkeit will der Ausschuss allerdings noch mindestens fünf Jahre warten. Dann sollen Studien dazu vorliegen.

Es sei aber anzunehmen, dass der Bundesausschuss in Zukunft weiter gegen die Erstattungsfähigkeit von PET entscheide, auch bei anderen Krebsarten, fürchtet DKG-Hauptgeschäftsführer Baum.

Erste Reaktionen der niedergelassenen Ärzte sind dagegen positiv. Einen Schritt in die richtige Richtung sieht der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der PET, Professor Wolfgang Mohnike, in dem Beschluss des GBA. "Ein fairer Kompromiss"sei das Ganze, ist der Facharzt für Nuklearmedizin in Berlin überzeugt.

Mohnike hätte sich zwar gewünscht, dass die Kassen den ambulanten PET-Einsatz beim Lymphdrüsenkrebs bei mehr Indikationen erstatteten. Kleine Schritte brächten das Verfahren aber auch nach vorne.

In der ambulanten Versorgung ist der Einsatz der PET bislang beim Lungenrundherd sowie beim nicht kleinzelligen und kleinzelligen Bronchialkarzinom erstattungsfähig. Allerdings sei dafür immer noch ein aufwändiges Einzelantragsverfahren für jeden Patienten erforderlich, nachdem es dem Bewertungsausschuss in mehr als drei Jahren nicht gelungen sei, EBM-Ziffern für PET festzulegen, sagt Manfred Gaillard, Geschäftsführer des Berufsverbandes Deutscher Nuklearmediziner.

Heftige Kritik üben der Berufsverband und PET e. V. an den Äußerungen von Dr. Doris Pfeiffer. Die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen hatte davon gesprochen, dass Patienten geschädigt werden könnten, wenn Ärzte die Ergebnisse von PET-Untersuchungen auch in der Kombination mit Computertomografie-Aufnahmen falsch interpretierten.

Pfeiffer begrüßte, dass der GBA eine Erstattung von PET-Untersuchungen durch die Kassen für die bösartigen Tumore des lymphatischen Systems nur in den Anwendungsbereichen erlaube, in denen ein Nutzen belegt sei. Aus Sicht der Nuklearmediziner ist dies eine "politische Äußerung", betont Gaillard. Pfeiffer wolle Angst vor einer vermeintlich teuren Methode schüren. Die Ärzteschaft sei dagegen der einhelligen Meinung, dass es nur wenige Methoden gebe, die bei geringster Belastung und Gefährdung des Patienten derart aussagekräftige Informationen liefern könnten.

Eine PET-Untersuchung koste etwa 1000 Euro plus rund 300 Euro für das Radiopharmakon, sagte Gaillard der "Ärzte Zeitung". DKG-Hauptgeschäftsführer Baum bezifferte die anfallenden Kosten im Krankenhaus auf rund 1500 Euro, die in den entsprechenden DRG-Fallpauschalen eingeschlossen seien.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Der GBA vor neuen Zerreißproben

Lesen Sie dazu auch: Kassen zahlen PET nur noch in Ausnahmefällen