Ein einzigartiger Blick auf die Zellteilung

Wissenschaftlern aus Dresden mit ihren Schweizer Kollegen aus Zürich ist es gelungen, spiralförmige Strukturen in lebenden Zellen sichtbar zu machen. Sie machen bei der Teilung dieser Zellen mit mechanischen Kräften das Abtrennen der Tochterzellen erst möglich.

Veröffentlicht:

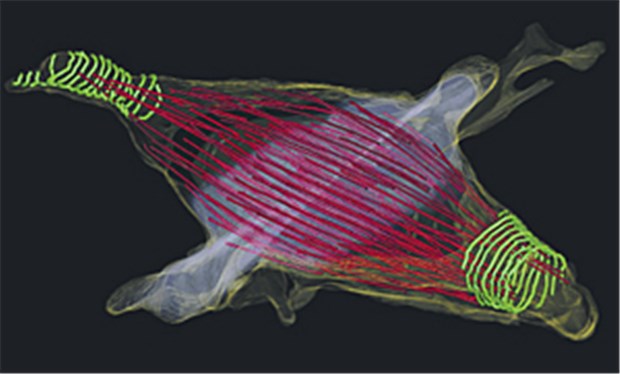

An einer lebenden Zelle haben Forscher die Vorgänge bei der Zellteilung sichtbar gemacht. Grün markiert sind die an den Enden der interzellulären Brücke befindlichen Spiralen. Innerhalb der interzellulären Brücke verlaufen röhrenförmige Eiweißstrukturen (rot). Die Zellmembran (gelb) umfließt die interzelluläre Brücke.

© Thomas Müller-Reichert

DRESDEN (eb). Zu den genauen Vorgängen bei der Zellteilung gab es bisher gerade über das Ablösen der beiden gebildeten Tochterzellen voneinander nur Vermutungen. Doch die dabei ablaufenden Prozesse konnten nun durch Dr. Thomas Müller-Reichert von der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus und die Züricher Forscher-Kollegen um Dr. Daniel Gerlich genauer ermittelt und auch im Bild festgehalten werden.

An den Enden der während dieses Trennungsprozesses entstehenden "Brücke" zwischen den beiden Tochterzellen bilden sich spiralförmige Strukturen aus, die diese Brücke mechanisch längs zusammendrücken. Gleichzeitig werden die in der Mitte verlaufenden Mikrotubuli, also die kleinsten röhrenförmigen Eiweißstrukturen in der Zelle, als Vorbereitung auf die endgültige Zelltrennung abgebaut (Science online 2011, 10. Februar).

Müller-Reichert, Leiter der Core Facility Imaging im Medizinisch-Theoretischen Zentrum der Medizinischen Fakultät Dresden, konnte gemeinsam mit seinen Schweizer Kollegen von der ETH Zürich diesen völlig neuen Aspekt der Zellteilung aufdecken.

"Mittels Lebendzellbeobachtung, hochauflösender Lichtmikroskopie - sogenannter ,Structured Illumination‘ - und dreidimensionaler Rekonstruktion durch Elektronentomografie konnten wir kleinste Spiralen sichtbar machen, deren Filamente einen Durchmesser von nur 17 Nanometern haben", zitiert die Universität Dresden in einer Mitteilung Müller-Reichert.

Diese Spiralen bilden sich an den Ansätzen jenes Stranges, der die Tochterzellen zunächst noch zusammenhält. Die Spiralen der interzellulären Brücke können sich zusammenziehen.

"Dadurch entstehen Kräfte, die den Durchmesser der interzellulären Brücke an diesen Stellen verringern und letztendlich die Zelltrennung verursachen", erläutert der Wissenschaftler.

Die Zellmembran kann in dem Moment verschmelzen, wenn die innerhalb der interzellulären Brücke verlaufenden winzigen Eiweißröhrchen, also die Mikrotubuli, abgebaut worden sind. So wird diese letzte Verbindung zwischen den neu entstandenen Zellen aufgelöst - und die komplette Trennung der Tochterzellen kann erfolgen.