"Nach dem Klinikaufenthalt darf keine Lücke in der Thrombose-Prophylaxe entstehen"

In Deutschland sterben jährlich etwa 40 000 Patienten an einer Lungenembolie. Die Deutsche Gesellschaft für Angiologie hat mit 26 weiteren Fachgesellschaften eine S3-Leitlinie zur Prophylaxe erarbeitet.

Von Ingrid Kreutz

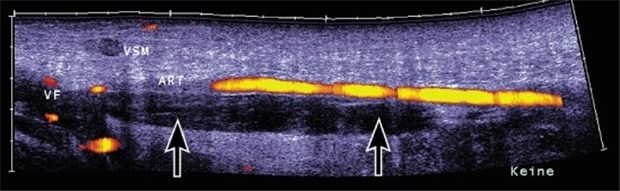

Sonogramm der V. femoralis. Pfeile zeigen eine Thrombose an.

© Foto: Ch. Dietrich

Die neue S3-Leitlinie zur Prophylaxe der venösen Thromboembolie (VTE) richtet sich nicht nur an Klinikärzte, sondern enthält auch viele praktische Empfehlungen für niedergelassene Kollegen.

Eine wesentliche Botschaft lautet: "Beim Übergang von der stationären auf die poststationäre Behandlung dürfen keine Prophylaxelücken entstehen". Daher sei eine schnelle und vollständige Kommunikation zwischen beiden Bereichen notwendig, heißt es in der Leitlinie. Eine weitere wichtige Empfehlung: Die VTE-Prophylaxe in der ambulanten Situation sollte nach den selben Kriterien erfolgen wie im Krankenhaus, was die Einschätzung des individuellen Risikos, die Art und Intensität sowie auch die Dauer der Maßnahmen betrifft. Hierbei könne auf die Empfehlung im Arztbrief zurückgegriffen werden. Fehle eine solche, sollte im Krankenhaus nachgefragt werden, raten die Experten um Professor Albrecht Encke, dem Koordinator der Leitlinie. Die Zeitdauer der Prophylaxe sollte sich am Fortbestehen relevanter Risikofaktoren für venöse Thromboembolien orientieren. "In mehreren Studien wurde mittlerweile eindeutig nachgewiesen, dass einige Patientengruppen von einer verlängerten medikamentösen VTE-Prophylaxe profitieren", sagte Encke zur "Ärzte Zeitung". Daher wird jetzt explizit für Patienten nach orthopädischen oder unfallchirurgischen Eingriffen am Hüftgelenk eine postoperative medikamentöse VTE-Prophylaxe von 28 bis 35 Tagen empfohlen und nach Eingriffen am Kniegelenk eine 11- bis 14tägige Prophylaxe. Und: Patienten nach tumorbedingten Operationen im Bauch- oder Beckenbereich sollten über vier bis fünf Wochen medikamentös vor Thromboembolien geschützt werden, raten die Experten.

Antikoagulation auch bei internistischen Patienten

Eine ambulante VTE-Prophylaxe kann auch notwendig werden, wenn Patienten akut erkranken, aber nicht stationär aufgenommen werden. Dazu gehören Patienten mit Beinverletzungen, bei denen etwa eine Ruhigstellung im Gipsverband erfolgt oder alte Patienten mit einer Pneumonie. Ob in solchen Situationen eine Thromboseprophylaxe notwendig ist, sollte sich nach dem individuellen Risiko richten - unter Einbeziehung sogenannter dispositioneller Risikofaktoren wie hohes Lebensalter, Adipositas oder Thrombophilie.

Für nicht erforderlich halten die Experten eine Thrombose-Prophylaxe bei Immobilisation ohne akute Erkrankung. "Dauerhaft bettlägerige Patienten, die zu Hause oder im Heim gepflegt werden, bedürfen keiner über die allgemeinen Basismaßnahmen hinausgehenden Prophylaxe, solange nicht eine akute Erkrankung hinzutritt wie zum Beispiel ein Harnwegsinfekt, eine Pneumonie oder eine andere fieberhafte Erkrankung", heißt es in der Leitlinie.

Bei Flugreisen genügen meist Basismaßnahmen

Es sollten jedoch immer allgemeine Basismaßnahmen versucht werden wie Eigenübungen zur Aktivierung der "Muskelpumpe" und eine ausreichende Hydratation. Das gelte auch für Patienten, die etwa aufgrund einer Querschnittlähmung dauerhaft im Rollstuhl sitzen.

Spezielle Maßnahmen für eine VTE-Prophylaxe halten die Experten auch bei langdauernden Flug- oder Busreisen für nicht erforderlich. Das VTE-Risiko sei kaum messbar. Es sei aber sinnvoll, den Reisenden zu allgemeinen Basismaßnahmen zu raten wie ausreichende Flüssigkeitszufuhr, einfache Übungen zur Aktivierung der Muskelpumpe wie Fußwippen sowie Vermeidung von Alkoholkonsum und enger Kleidung während der Reise. In Einzelfällen, etwa bei zusätzlichen Risikofaktoren wie hohes Alter, frühere VTE oder starkem Übergewicht könnten jedoch spezielle Prophylaxemaßnahmen wie das Tragen von wadenlangen Kompressionsstrümpfen sinnvoll sein.

Die S3-Leitlinie ist im Internet einsehbar auf: http://leitlinien.net/

Bedeutung von Risikofaktoren

Das individuelle Thrombose- Risiko setzt sich aus expositionellen und dispositionellen Risikofaktoren zusammen.

- Das expositionelle Risiko ist durch Art und Umfang einer Operation, eines Traumas oder einer akuten Erkrankung mit Immobilisation charakterisiert.

- Das dispositionelle Risiko umfasst angeborene und erworbene personenbezogene Faktoren. Ein dispositioneller Risikofaktor mit hoher Bedeutung ist eine frühere tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie. Mittelmäßige Bedeutung haben ein höheres Lebensalter (über 60 Jahre), eine venöse Thromboembolie bei einem Verwandten ersten Grades, Übergewicht (BMI über 30 kg/m 2 ) sowie akute Infektionen und Erkrankungen mit Immobilisation. Bei einer Thrombophilie kann die Bedeutung für die Entstehung eines venösen thromboembolischen Ereignisses artspezifisch gering bis hoch sein. Dasselbe gilt für die Therapie mit Sexualhormonen oder die Blockade mit solchen Substanzen. (ikr)

Lesen Sie dazu auch: Schlaganfall mit Parese: Da ist Thromboseschutz nötig!

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Bessere Zeiten für Thromboseschutz