Veranstaltung des Uniklinikums Würzburg

Ethik in der Medizin: Dr. Josef Schuster über Pflege, Organspende und ärztliche Verantwortung

Dr. Josef Schuster sitzt als Vertreter der jüdischen Religionsgemeinschaft im Deutschen Ethikrat. Gleichzeitig arbeitete der Humanmediziner viele Jahre als Hausarzt.

Veröffentlicht:

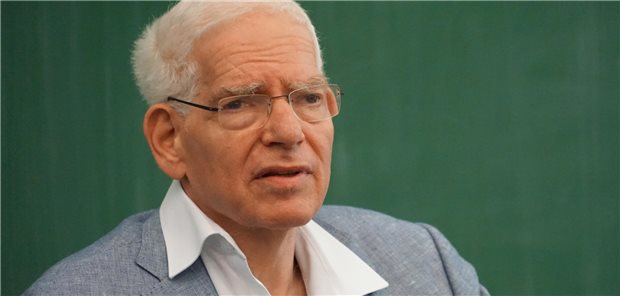

Dr. Josef Schuster, Zentralratspräsident der Juden in Deutschland, ist Mitglied im Deutschen Ethikrat.

© M. Schneider

Würzburg. Er habe manchmal das Gefühl, dass heute in vielen Lebenslagen ein ethischer Kompass fehle, sagt Dr. Josef Schuster, Zentralratspräsident der Juden in Deutschland. Seit 2020 ist er Mitglied des Deutsche Ethikrats als Vertreter der jüdischen Religionsgemeinschaft. Als Gastredner geladen war er zum Ethiktag des Universitätsklinikums Würzburg (UKW).

Aktuell beschäftigt sich der Ethikrat laut Schuster, der zwischen 1988 und 2020 eine internistische Praxis in Würzburg hatte, sehr ernsthaft mit dem Thema Pflege. Da sei zum einen die Situation eines deutlichen Mangels an pflegenden Menschen – und dabei gehe es nicht nur um professionelle Pflegekräfte, sondern auch um Pflege im heimischen Umfeld durch Familienangehörige.

Zwiespalt bei Abwerbung von Pflegekräften im Ausland

Kontrovers diskutiert werde im Deutschen Ethikrat zum anderen auch, wie man sich zu meistens aus osteuropäischen Ländern stammenden häuslichen Vollzeitkräften stelle. Ausgesprochen kritisch sähen dies einige Ethikrat-Mitglieder.

Die Begründung: Die Menschen würden ausgebeutet und überdies aus ihren Heimatländern abgezogen, in denen ebenfalls Pflegebedarf bestehe. Er selbst, sagt Schuster – und nimmt hier eher die Patientenperspektive ein –, halte eine Vollzeitpflege für etwas Sinnvolles, wenn dazu die Möglichkeit bestehe.

Finanzierung von Pflege und Gesundheitswesen

Weitere große Herausforderung: die Finanzierung der Pflege. In den nächsten Wochen und Monaten werde sich der Ethikrat Gedanken machen, wie sich das System auf gesündere Füße stelle lassen. „Ich glaube, wir werden uns von dieser Vollkaskomentalität in der Pflege verabschieden müssen“, sagt er.

Ähnlich pragmatisch schaut er auf die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens: Man werde das Leistungsspektrum hinterfragen müssen. „Es gibt nur wenige Länder, in denen Massagen so großzügig verordnet werden wie in Deutschland“, so Schuster. Das englische Modell, bei dem bestimmte Leistungen abhängig vom Lebensalter nicht mehr gezahlt werden, lehnt er aber ab.

Mehr sprechende Medizin

Sprechende Medizin wird laut dem Humanmediziner nach wie vor unterbewertet, weil es offensichtlich an Zeit fehle. Auch im Studium werde die Bedeutung der zwischenmenschlichen Zuwendung im Gesundheitswesen nicht ausreichend thematisiert.

Hier brauche es dringend eine Änderung. „Jeder der ärztlich tätig ist, weiß: Ein gutes Gespräch bringt die halbe Diagnose“, sagt der ehemalige Hausarzt.

Kein assistierter Suizid, aber Embryonenforschung

In der jüdischen Medizinethik spielt das Prinzip der Heiligkeit des menschlichen Lebens eine entscheidende Rolle. Und so hat das Judentum zum Thema assistierter Suizid laut Schuster eine eindeutige Haltung: Es stehe dem Menschen nicht an, das menschliche Leben zu beenden.

Dabei geht es laut dem Mediziner nicht darum, ein Leiden zu verlängern. Den Sterbeprozess aktiv einzuleiten, sei jedoch mit der jüdischen Ethik nicht vereinbar.

Schuster sagt auch: „Das Judentum ist in mancher Hinsicht so rückständig, dass es wieder fortschrittlich ist.“ Embryonenforschung etwa sei in Israel möglich, weil nach dem jüdischen Verständnis Leben erst später beginne. Das wirke sich etwa auch auf die Haltung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche aus.

Jüdische Perspektive auf Organspenden

Auch das Thema Organspende riss Schuster an: Er würde die Widerspruchslösung mitgehen. Im Judentum sei die Haltung zu Organspenden lange Zeit unklar gewesen. Feuerbestattungen seien verboten aus der jüdischen Vorstellung heraus, dass der Körper bei der Auferstehung komplett sein solle. Deshalb würden etwa auch Obduktionen aus rein wissenschaftlichen Gründen abgelehnt. Eine Organentnahme für eine Organspende werde vom Judentum indes inzwischen ausdrücklich erlaubt, weil es dabei um Lebensrettung gehe. (mic)