Forschung

So gelangt Krebsarznei sicher ans Ziel

Wie bekommt man Onkologika möglichst sicher in die Krebszellen? Eine neue Methode verpackt den Wirkstoff sicher bis zur Zielzelle.

Veröffentlicht:

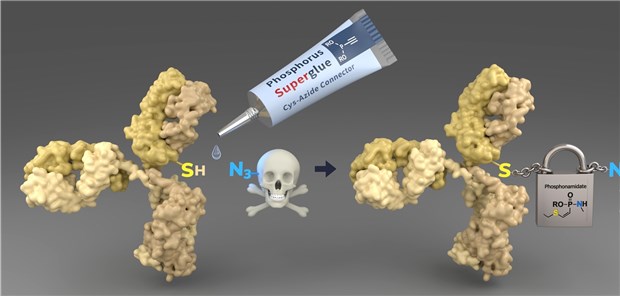

Cysteine von Tumor-erkennenden Antikörpern (gelb) werden mit Wirkstoffmolekülen verbunden. Die Bindung ist während der Zirkulation im Blut stabil und ermöglicht so einen sicheren Transport zum Tumor.

© Barth van Rossum

BERLIN. Krebskranke gezielter und wirksamer behandeln – das könnte mit einer neuen Technik gelingen, die Forscher am Berliner Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und an der Universität München (LMU) entwickelt haben. Das Verfahren wandelt Proteine und Antikörper in stabile, hoch funktionale Wirkstofftransporter um, mit denen Tumorzellen gefunden und abgetötet werden können, teilt das FMP mit.

Die Chemotherapie zur Behandlung bei Krebserkrankungen beruht ja auf toxischen Substanzen, die zwar bei schnell teilenden Zellen besonders wirksam sind, aber oft mit starken Nebenwirkungen einhergehen. Eine Dosis, die ausreicht, um den Tumor vollständig aufzulösen, wäre in vielen Fällen zu toxisch, um sie einer erkrankten Person zu verabreichen.

Fünf Antibody-Drug-Conjugate sind schon auf dem Markt

Mit moderneren Herangehensweisen sei es heute aber möglich, Wirkstoffe zielgerichtet im Körper zu transportieren, zum Beispiel, indem ein Wirkstoff mit einem Antikörper verknüpft werde, der durch Veränderungen auf der Zelloberfläche Krebszellen von gesundem Gewebe unterscheiden könne. Fünf solcher Antibody-Drug-Conjugates (ADCs) seien bereits auf dem Markt.

Diese ADCs verlören jedoch ihre „toxische Ladung“ zu einem großen Teil schon auf dem Weg zur Krebszelle. Die Substanzen würden im Blutkreislauf freigesetzt, und es könnten gefährliche Nebenwirkungen auftreten, heißt es in der Mitteilung. Wünschenswert wäre also eine stabile Verknüpfung zwischen Wirkstoff und Antikörper.

Die entwickelten die Forscher um Professor Christian Hackenberger vom FMP und Professor Heinrich Leonhardt vom Biozentrum der LMU. Dabei seien die Forscher auf die Eigenschaften ungesättigter Phosphor-Verbindungen gestoßen und hätten sich diese zunutze gemacht.

Zahl der Modifikationen gut kontrollierbar

Diese Phosphonamidate verbänden eine gewünschte Modifikation – zum Beispiel einen krebsbekämpfenden Wirkstoff – ausschließlich mit der Aminosäure Cystein in einem Protein beziehungsweise Antikörper. Da es sich bei Cystein um eine sehr seltene natürliche Aminosäure handele, könne die Zahl an Modifikationen pro Protein sehr gut kontrolliert werden, was für die Herstellung von Wirkstoffkonjugaten unerlässlich sei (Chem Int Ed 2019; online 28. Juni).

Außerdem ließen sich Phosphonamidate sehr einfach auch in komplexe chemische Verbindungen einbauen. „Die größte Errungenschaft der neuen Methode ist, dass die so entstandene Bindung auch während der Zirkulation im Blut stabil ist“, wird Marc-André Kasper aus der Arbeitsgruppe von Hackenberger in der Mitteilung zitiert. Die heute verfügbaren ADCs könnten dies nicht leisten. Präklinische Studien stünden im nächsten Schritt an. (eb)