Steckbrief eines nicht alltäglichen Erregers

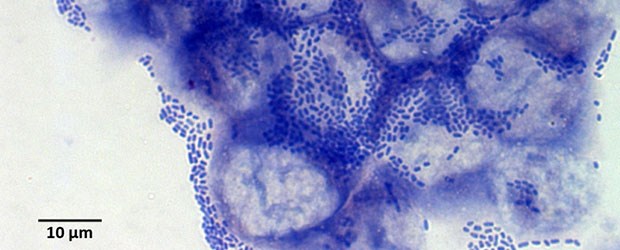

Der Maurer: O104:H4 bildet an der Darmmukosa eine "Mauer aus Backsteinen". Diese Fähigkeit hat er von enteroaggregativen E. coli (EAEC) erworben.

© UKM / Institut für Hygiene

O104:H4 ist anders - nicht etwa, weil er zum ersten Mal eine große Epidemie ausgelöst hat, oder weil die Mikrobiologie ihn erst seit gut zehn Jahren kennt. Er ist anders, weil er ein ganz untypischer enterohämorrhagischer E.coli (EHEC) ist.

Denn wesentliche EHEC-Merkmale hat er verloren: Das Typ-III-Sekretionssystem (T3SS) und das eae-Gen für das Adhärenzprotein Intimin.

Beide sorgen bei EHEC für die typische Anheftung an Epithelzellen, indem der Erreger zunächst eine Nadel in die Wirtszelle injiziert und anschließend über Intimin einen Sockel auf der Zelle errichtet.

Stattdessen hat O104:H4 von enteroaggregativen E.coli (EAEC) die AAF/I-Fimbrien erworben. Sie sorgen für das Anheftungsmuster in Form einer Mauer.

Von EAEC hat der Ausbruchsstamm außerdem Gene für die Bildung der Serinprotease (SepA), Dispersin und einem eisenregulierten Adhäsin (Iha) erworben. Sie unterstützen unter anderem die Anheftung der Erreger am Epithel.

Auch die Bildung von Biofilmen wurde nachgewiesen, was die mit acht bis neun Tagen verhältnismäßig lange Inkubationszeit bis zu ersten Durchfallsymptomen erklären könnte. Bemerkenswert ist das pAA-Plasmid, das der Erreger von den EAEC erhalten hat.

Es kodiert für die speziellen Fimbrien und die Serienprotease. Obwohl das Plasmid äußerst hartnäckig ist, kann O104:H4 es offenbar aber verlieren.

Das hat zumindest der Münsteraner EHEC-Experte Professor Helge Karch bei Stuhluntersuchungen herausgefunden. Die Fachwelt ist überrascht, denn der Befund zeigt eine "Echtzeit-Evolution" während der Darmpassage. Der Erreger verliert mit dem Plasmid schließlich wesentliche Virulenzfaktoren.

EHEC-typisch ist beim Ausbruchsstamm hingegen das stx2a-Gen für die Bildung von Shiga Toxin 2, das besonders mit dem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) assoziiert ist.

Außerdem ist der Erreger resistent gegen ß-Laktam-Antibiotika, da er die zwei Plasmide CTX-M-15 und TEM-1 aufgenommen hat. Er ist allerdings sensitiv für einige Carbapeneme, Aminoglykoside, Fluorchinolone, Makrolide, Chloramphenicol, Fosfomycin.

Grundsätzlich sollten Antibiotika bei EHEC-assoziierten Diarrhöen oder HUS nur mit Vorsicht verabreicht werden, da sie womöglich die Ausschüttung von Shiga Toxin erhöhen.