Medizinausstellung in Tübingen

Ekelhafte Lehrmittel

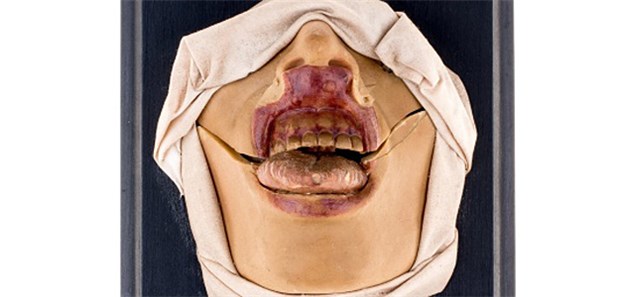

Sie sind zum Anschauen, zum Lernen, für manche zum Ekeln: Moulagen waren einst das wichtigste Lehrmittel in der Medizin. Heute sind sie Zeugnis vieler bereits ausgestorbener Krankheiten - und in Tübingen Gegenstand einer Ausstellung.

Veröffentlicht:

Das Museum der Universität Tübingen zeigt die Sonderausstellung "Krankheit als Kunst(form) - Moulagen der Medizin".

© Universität Tübingen

TÜBINGEN. Das Wachspräparat zeigt das Gesicht eines afrikanischen Mannes. Auf der Haut, schreibt Rudolf von Brunn 1936 in seiner Dissertation zur Lehrmittelsammlung des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (DIFÄM), zeigten sich "zu beiden Seiten des Nasenrückens symmetrische, etwa walnussgroße Anschwellungen".

Die Moulage, hergestellt von Adolf Seifert (1868-1934), stellt für die heutige Medizin ein wertvolles historisches Dokument dar, weil sie die Symptome einer Tropenkrankheit illustriert, die heute als ausgelöscht gilt: das im 19. und 20. Jahrhundert vor allem an der Westküste Afrikas verbreitete Gundu. Dabei handelte es sich um eine Geschwulst rund um die Nase, die in der Literatur zwar mehrfach beschrieben wurde, deren Ätiologie jedoch bis heute unklar ist.

Vorgänger der Farbfotos

Moulagen sind Wachsabgüsse von Körperteilen, die von Krankheitssymptomen gezeichnet sind. Sie kamen vor allem in der Ausbildung von Ärzten und in der medizinischen Forschung zum Einsatz.

Viele Moulagen-Sammlungen wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebaut, in einer Zeit, in der die Farbfotografie noch kaum verbreitet war. Der Mouleur formte die Präparate mit Gips direkt von der Haut eines Patienten ab und goss die Form mit Wachs aus. So entstanden naturgetreue Abbildungen, deren Details unter Anschauung des Patienten künstlerisch nachbearbeitet wurden.

Erstmals präsentiert das Museum der Universität Tübingen (MUT) insgesamt 275 Moulagen aus den Sammlungen des DIFÄM und der Tübinger Universitäts-Hautklinik. Unter den Exponaten finden sich außergewöhnliche und einzigartige Objekte, die, wie die Gundu-Moulage, bereits ausgestorbene Krankheitsbilder zeigen.

Moulagen als Kunstwerke

Das Zusammenspiel von Handwerk, Wissenschaft und Kunst in den ehemaligen Lehrmitteln steht im Zentrum: Mouleure als Künstler, Moulagen als Kunstwerke, ihre Fertigung, Ursprünge und Verwendung.

Das Deutsche Institut für Ärztliche Mission wurde 1906 von dem Unternehmer Paul Lechler in Frankfurt am Main mit dem Ziel gegründet, Ärzte, Krankenschwestern und Theologen der verschiedenen Missionsgesellschaften medizinisch auf ihren Auslandsaufenthalt vorzubereiten.

In Tübingen entstand drei Jahre später eine Ausbildungsstätte, die nicht allein Missionsärzte und -schwestern im Bereich Tropenmedizin schulte, sondern auch Ärzte, Krankenschwestern, Diakone und Hebammen in die damaligen Kolonien vermittelte.

Bis zu 2400 Mark pro Exemplar

Besondere Bedeutung erlangte das Institut, als im Ersten Weltkrieg 1916 das Tropengenesungsheim in Tübingen, die heutige Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, eingeweiht wurde, eine Spezialklinik, die bis heute einen internationalen Ruf genießt.

Unter Leitung des Tropenmediziners Professor Gottlieb Olpp (1872-1950) wurde schon bald damit begonnen, eine umfangreiche Lehrmittelsammlung aufzubauen, zu der neben den Fachbüchern und Schautafeln auch Fotos, Landkarten, Tierpräparate und Filme zählten. Zwischen 1910 und 1936 wurden schließlich 73 Moulagen angeschafft, die pro Stück zwischen 1000 und 2400 Mark kosteten.

Es sei "schade, dass die Sammlung des Tübinger Tropeninstituts so wenig bekannt" sei, notierte Rudolf von Brunn 1936 im Vorwort seiner Dissertation. Das hat sich geändert. Heute wird die Sammlung weltweit geschätzt und ist nach ihrer Digitalisierung sogar im Internet zu bestaunen.