Herz und Kreislauf

Frauen sind anders krank als Männer

Bei Herzkreislauf-Erkrankungen gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen - und zwar bezüglich Risikofaktoren, Symptome und auch in der Therapie.

Veröffentlicht:

Die Infarkthäufigkeit bei jüngeren Frauen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

© Robert Kneschke / fotolia.com

BERLIN. Geschlechterunterschiede gibt es in allen medizinischen Fachrichtungen, sie sind allerdings bisher nur ansatzweise erforscht.

"Doch bei einer Reihe von kardialen Erkrankungen konnten in den letzten Jahren praktisch relevante Geschlechterunterschiede erkannt und erforscht werden", sagte Professor Vera Regitz-Zagrosek, Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung an der Charité in Berlin, beim MSD Forum "Die Hausarztpraxis im Fokus".

Dabei spielten nicht nur die unterschiedliche genetische Ausstattung und die daraus resultierende hormonelle Situation, sondern auch sozio-kulturelle Faktoren eine große Rolle; denn das Geschlecht modifiziere das Verhalten auch bei Erkrankungen.

Woran sterben Frauen heute?

Bei der Todesursachen-Statistik stehen auch bei Frauen kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Ereignisse mit Abstand an erster Stelle.

"Drei Viertel aller Frauen versterben heute an der KHK und ihren Folgen, der Herzinsuffizienz oder einem Schlaganfall", so Regitz-Zagrosek.

Doch bei entsprechenden Befragungen werde das kardiovaskuläre Risiko von Frauen im Unterschied zu Männern stärker unterschätzt. Die überwiegende Mehrzahl der Frauen glaube, dass bei ihnen Krebs die häufigste Todesursache sei.

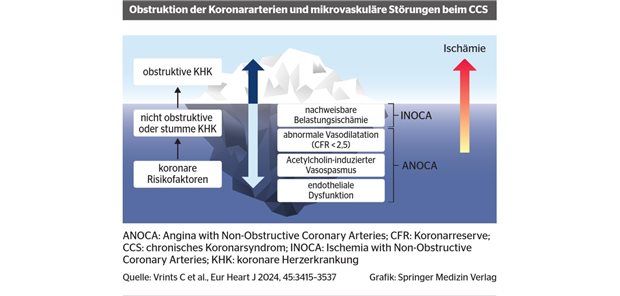

Auch wenn die kardialen Risikofaktoren grundsätzlich für beide Geschlechter gelten, so gibt es doch wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die Bedeutung der einzelnen Risikofaktoren.

"Hypertonie, Diabetes und Rauchen scheinen für Frauen eine größere Bedeutung zu haben als für Männer", so Regitz-Zagrosek.

Dagegen seien Fettstoffwechselstörungen bei beiden Geschlechtern gleich schwerwiegend. Doch sie sind bei Frauen häufiger nicht ausreichend behandelt.

Auch dürften bei Frauen psychosoziale Risikofaktoren eine größere Rolle bei der Pathogenese der koronaren Herzkrankheit spielen als bei Männern.

Und aus diesen Besonderheiten resultieren auch unterschiedliche Ergebnisse bei einer entsprechenden Änderung des Lebensstils. "Eine körperliche Bewegung entfaltet bei Frauen eine stärkere Protektion, gleiches gilt für den Rotwein", sagte Regitz-Zagrosek.

Oft atypische Symptomatik

Beim akuten Herzinfarkt ist beim weiblichen Geschlecht das untypische typisch. Im Vergleich zu Männern klagen Frauen häufiger über ein diffuses Symptomenbild, und die Schmerzen werden häufiger zwischen die Schulterblätter lokalisiert.

Dazu kommt eine stärkere Vagusreizung, was die ausgeprägtere vegetative Symptomatik in Form von Übelkeit und Erbrechen erklärt.

"Die stärkere Vagusaktivierung hat jedoch auch einen Vorteil; denn sie verhindert Kammerflimmern", so Regitz-Zagrosek. Deshalb sei das Risiko für einen akuten Herztod im Rahmen eines akuten Herzinfarktes bei Frauen niedriger als bei Männern.

Doch die Frühsterblichkeit beim Herzinfarkt sei bei Frauen unter 65 Jahren insgesamt höher. Auch hat die Infarkthäufigkeit bei jüngeren Frauen in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Und die aus den verstärkten Präventionsbemühungen resultierende Abnahme der Herzinfarkthäufigkeit ist bei Frauen nicht so stark wie bei Männern. Doch in jüngerem Alter sind Männer weiterhin häufiger betroffen und sterben auch viel häufiger an plötzlichem Herztod.

Long-QT-Syndrom häufiger

Das Long-QT-Syndrom, welches die Gefahr eines akuten Herztodes in sich birgt, ist bei Frauen häufiger als bei Männern. "Außerdem treten bei Frauen häufiger schwere arrhythmogene Nebenwirkungen unter Medikamenten auf, die die QT-Zeit verlängern", so Regitz-Zagrosek.

Dazu gehören neben einigen Antiarrhythmika außerdem auch Antibiotika und Analgetika. Auch das Vorhofflimmern tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern, und auch das thromboembolische Schlaganfall-Risiko ist bei Frauen höher.

Die bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz etablierte kardiale Resynchronisations-Therapie zeigt bei Frauen eine stärkere lebensverlängernde Wirkung als bei Männern. Dagegen führte in einer Studie eine Digitalis-Therapie bei Frauen zu einer Übersterblichkeit.

"Dies dürfte jedoch Folge einer zu hohen Dosierung gewesen sein", so Regitz-Zagrosek. Entscheidend für die ungünstige prognostische Wirkung sei deshalb weniger das Geschlecht als der Digitalisspiegel im Blut.

Geschlechtsspezifische Unterschiede konnten auch für die Acetylsalizylsäure (ASS) im Rahmen der Primärprävention nachgewiesen werden. Während bei Männern eine niedrig dosierte ASS-Therapie nur den Herzinfarkt, aber nicht den Schlaganfall verhindern kann, ist es bei Frauen genau umgekehrt.

"Was sich hinter diesen unterschiedlichen Effekten verbirgt, wissen wir bisher nicht", so Regitz-Zagrosek.