Das neue Arzneigesetz

Für Ärzte bestenfalls ein geringer Zusatznutzen

Nach der Einigung in letzten strittigen Punkten hat der Bundestag gestern das GKV-Arzmittelversorgungsstärkungsgesetz beschlossen. Die Forderung der Ärzte, sie von wirtschaftlichen Risiken freizustellen, wurde nicht erfüllt.

Veröffentlicht:

Reform in kleinen Schritten: Neue Rechtsregeln für Arzneimittel in der GKV.

© nmann77 - Fotolia

Ein Leitartikel von Helmut Laschet

Stärkung der Arzneimittelversorgung, wie es der Titel verspricht? Ein "AMNOG 2.0" gar, wie von Abgeordneten der großen Koalition behauptet wird. Keine Frage: Im Detail bringt das GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz Verbesserungen in Trippelschritten. Aber gemessen an den im Regierungsentwurf dokumentierten drei wesentlichen Zielen einer Überarbeitung der Regeln für die frühe Nutzenbewertung ist das Ergebnis wenig befriedigend. Was waren die von der Koalition selbst gesteckten Ziele?

Innovationen und neue Wirkstoffe möglichst schnell den Patenten zur Verfügung zu stellen.

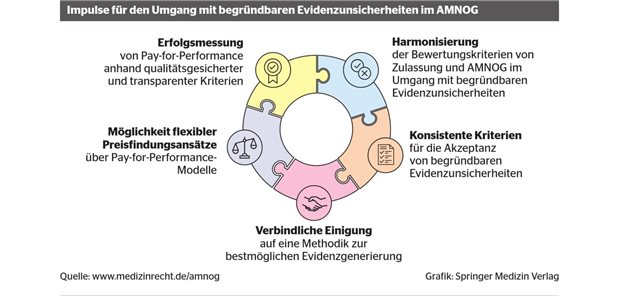

Das mit dem AMNOG im Dezember 2010 beschlossene Verfahren zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrags auf der Grundlage des therapeutischen Zusatznutzens weiterzuentwickeln.

Ärzte über ein Informationssystem besser über Fragen des Zusatznutzens in Kenntnis zu setzen und damit bei ihren Therapieentscheidungen zu unterstützen.

Punkt 1 und 2 hängen eng miteinander zusammen. Seit geraumer Zeit wird beklagt, dass ärztliche Verordnungsentscheidungen nicht den Nutzenbewertungen des Bundesausschusses folgen. Will sagen: Was der Bundesausschuss für eine wertvolle Innovation hält, kommt zu langsam in die Versorgung, Arzneimittel mit geringem oder nicht nachgewiesenem Zusatznutzen werden hingegen überraschend stark genutzt.

Als Ursache wird vermutet, dass Ärzte unzulänglich über die Beschlüsse des Bundesausschusses informiert sind und dass die Beschlusstexte in ihrer offiziellen Form schwer lesbar und in der Praxis kaum umsetzbar sind. Abhilfe soll ein Arztinformationssystem schaffen, das in die Praxisverwaltungssysteme eingebaut wird.

Arztinfosystem: Nur vage Zielbeschreibung

Das Gesetz enthält in den Paragrafen 35a und 73 nur Ergänzungen mit vagen Zielbeschreibungen – und Arbeitsaufträgen an den Verordnungsgeber und den Bundesausschuss. Es bleibt unbestimmt, welche Verbindlichkeit das Arztinformationssystem hat. Ist es Bestandteil der Arzneimittelrichtlinie, also vom Arzt zu beachtendes Recht, das von der Selbstverwaltung gesetzt wird? Oder nur eine Empfehlung? Was bedeuten die Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit, die der Bundesausschuss geben kann, aber nicht muss? Soll die Nichtbeachtung von Wirtschaftlichkeitshinweisen ein Aufgreifkriterium für Regressanträge der Kassen sein. Es mangelt an Bestimmtheit – und die Lösung wird den widerstrebenden Interessen innerhalb der Selbstverwaltung überantwortet.

Vor allem aber drückt sich der Gesetzgeber beharrlich und trotz deutlicher Artikulation der Ärzteschaft davor, die Eigenschaft des zwischen dem Hersteller und dem GKV-Spitzenverband verhandelten oder von der Schiedsstelle festgesetzten Erstattungsbetrags zu definieren und damit den Auslegungsstreit zwischen Ärzteschaft und GKV-Spitzenverband zu schlichten. Ist der Erstattungsbetrag nur für Subgruppen oder für die gesamte zugelassene Indikation wirtschaftlich? – Keine Antwort!

Vor dem Hintergrund des jüngst ergangenen vorläufigen Beschlusses des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, wonach der Erstattungsbetrag kein Mischpreis ist und demnach nicht für eine gesamte Indikation die Wirtschaftlichkeit sicherstellt, gewinnt dieser Streit weiter an Brisanz. Es bedarf nicht einmal eines abschließenden rechtskräftigen Urteils – auch der Beschluss im einstweiligen Verfahren könnte für die Kassen eine Einladung sein, nun in größerer Zahl Regressanträge zu stellen.

So ist festzuhalten, dass mit diesem Gesetz die Rechtssicherheit für Ärzte nicht erhöht wird. Allein die Aussicht auf mehr Bürokratie in Rechtfertigungsprozessen vor den Prüfgremien wird den Attentismus der verordnenden Ärzte erhöhen – und eben nicht dazu führen, dass Patienten möglichst zügig von Innovationen profitieren.

Kuhhandel: Umsatzsschwelle und Vertraulichkeit

Bemerkenswert ist auch die Qualität des Kuhhandels von Union und SPD zur Umsatzschwelle und Vertraulichkeit der Erstattungsbeträge. Auf die Umsatzschwelle – zumindest in der Höhe von 250 Millionen Euro – konnte die SPD leichten Herzens verzichten; sie wäre bislang, wie auch IMS Health bestätigt, nur für drei Arzneimittel (Harvoni, Sovaldi und Tecfidera) relevant gewesen. Mit dem Verzicht auf die Vertraulichkeit wird ein aus Sicht der Industrie wesentliches Ergebnis des Pharmadialogs nicht umgesetzt – das lässt den von seinen Parteifreunden im Stich gelassenen Gesundheitsminister Hermann Gröhe nicht so gut aussehen. In der Sache ist die Argumentation der Transparenzverfechter doppelbödig: Bei kassenindividuellen Rabattverträgen funktioniert die Vertraulichkeit im Sinne eines kostendämpfenden Wettbewerbs prächtig. Dies hätte auch eine Chance sein können, künftig bei Innovationen das Risiko von Opt-out-Entscheidungen zu mindern.

Lesen Sie dazu auch: Heute im Bundestag: Neues Gesetz zur Arzneiversorgung beschlossen