Larynx-Ca

Im Spätstadium kostet Organerhalt Lebenszeit

Kehlkopfkrebs im Spätstadium wird immer häufiger konservativ behandelt. Was für die Lebensqualität ein Plus bedeutet, scheint sich bei der Lebenszeit als Minus bemerkbar zu machen.

Veröffentlicht:

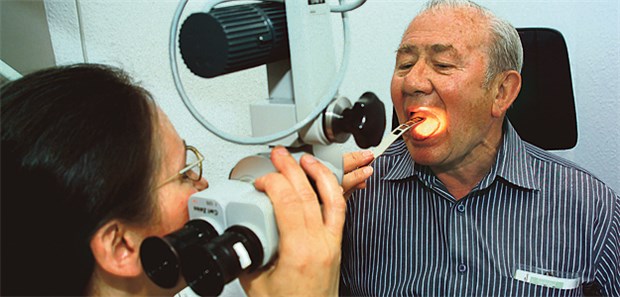

Laryngoskopie bei Verdacht auf Kehlkopfkrebs: Auch im Spätstadium wird immer häufiger konservativ behandelt.

© Klaus Rose

NEW YORK. In den vergangenen 20 Jahren ist bei Patienten mit fortgeschrittenem Kehlkopfkrebs die Laryngektomie immer weiter durch die Chemoradiotherapie verdrängt worden. Ausschlaggebend dafür war die 1991 veröffentlichte "Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study".

In der randomisierten Studie waren mit einer Induktionschemotherapie und nachfolgender Radiotherapie dieselben 2-Jahres-Überlebensraten erreicht worden wie mit einer Op; zudem konnte bei zwei Dritteln der Patienten der Kehlkopf erhalten werden.

Aus epidemiologischen Studien gibt es allerdings schon länger Hinweise, dass die konservative Therapie im Hinblick auf das Überleben von Nachteil sein könnte. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt auch eine Studie, in der bevölkerungsbasierte Daten aus dem SEER-Register von 5394 Larynx-Ca-Patienten ausgewertet wurden (JAMA Otolaryngol Head Neck Surg., online 21. August).

Bessere Überlebensraten nach Op

Bei den Patienten war zwischen 1992 und 2009 ein Plattenepithelkarzinom des Kehlkopfs im Stadium 3 oder 4 diagnostiziert worden. Während in den Jahren 1992-1997 nur 32 Prozent eine Chemoradiotherapie erhalten hatten, war ihr Anteil in den Jahren 2004-2009 auf 62 Prozent gestiegen.

Die Prognose der Patienten wurde über den Studienzeitraum hinweg kontinuierlich besser. Patienten mit Laryngektomie waren dabei allerdings immer im Vorteil gegenüber den Patienten ohne Op. Die krankheitsspezifischen Überlebensraten betrugen 70 Prozent vs. 64 Prozent nach zwei und 55 Prozent vs. 51 Prozent nach fünf Jahren.

Die Gesamtüberlebensraten lagen bei 64 Prozent vs. 57 Prozent und bei 44 Prozent vs. 39 Prozent.

Mit den Jahren wurde die "Überlebenslücke" zwischen Patienten mit und ohne Op zwar immer geringer, der Unterschied blieb aber signifikant. Das war auch unabhängig von Krankheitsstadium und Geschlecht der Fall. Nur bei lokalisierter Erkrankung war der Nutzen bei T4-Tumoren deutlich größer als bei T3-Tumoren.

Aufklärung der Patienten

Die Op blieb auch dann das überlegene Verfahren, wenn andere Einflüsse wie Diagnosejahr, AJCC-Stadium, Alter, Geschlecht, Tumorlokalisation, ethnische Zugehörigkeit und Familienstand berücksichtigt wurden: Die nicht operierten Patienten hatten unter diesen Bedingungen ein um gut 30 Prozent höheres Risiko, an den Folgen des Krebses oder aus irgendeiner Ursache zu sterben.

"Die Ergebnisse legen nahe, dass organerhaltende Therapien bei Larynxkarzinom unter Alltagsbedingungen doch nicht so wirksam sind wie die Operation", konstatieren die Studienautoren Dr. Uchechukwu C. Megwalu und Dr. Andrew G. Sikora von der Icahn School of Mount Sinai in New York.

Den Widerspruch zu den Ergebnissen randomisierter Studien erklären sie damit, dass die Teilnehmer in der Regel gesünder sind als "reale" Patienten und auch intensiver überwacht werden.

"Der Erfolg des organerhaltenden Ansatzes hängt davon ab, dass eine engmaschige Überwachung stattfindet, um Patienten, die dann doch eine Operation brauchen, frühzeitig zu erkennen."

Megwalu und Sikora fordern daher eine entsprechende Aufklärung der Patienten, wenn es um die Wahl der Therapie geht: "Die Patienten müssen auf den mäßigen, aber signifikanten Überlebensnachteil aufmerksam gemacht werden, den eine nicht-chirurgische Therapie mit sich bringt." (BS)