Studie

Die Angst des Kickers vor Alzheimer

Die Alzheimer-Sterberate bei Profifußballern ist rund fünffach erhöht. Auch andere neurodegenerative Leiden häufen sich bei ihnen. Hobbyspieler dürften vom Fußball aber eher gesundheitlich profitieren.

Veröffentlicht:

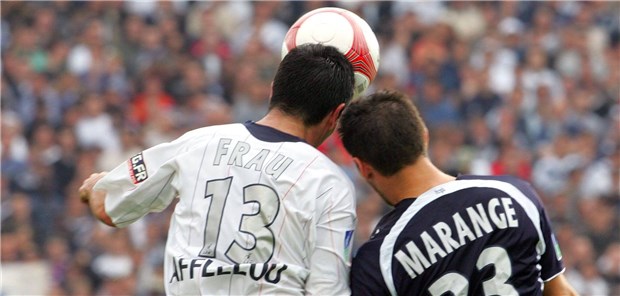

Gefährlicher Kopfeinsatz: Im Alter häufen sich bei Profifußballern neurodegenerative Erkrankungen. (Symbolbild)

© PanoramiC / imago

Glasgow. Wenn jemand eine 500 Gramm schwere Lederkugel mit 120 Stundenkilometern an den Kopf bekommt, muss er gut im Training sein, um anschließend noch gerade zu stehen, selbst wenn die Kugel aus Leder und damit recht elastisch ist. Profifußballern passiert so etwas gelegentlich; die meisten schütteln sich dann kurz und spielen weiter. Dass der Kopfeinsatz für die grauen Zellen nicht harmlos ist, und zwar auch dann, wenn ein Spieler keine Gehirnerschütterung davonträgt, wird schon lange vermutet.

Immer wieder gibt es Studien, wonach viele kleine Schläge auf den Hinterkopf dem Denkvermögen nicht besonders zuträglich sind, vor allem nicht auf lange Sicht. Gut untersucht ist das vor allem für Rugby-Spieler – sie erkranken im Alter gehäuft an Demenz oder chronisch-traumatischer Enzephalopathie (CTE). Das trifft nach Resultaten einer schottischen Analyse jedoch auch für Profifußballer zu: Bei ihnen ist die Alzheimerrate rund fünffach erhöht.

Weniger Herzkreislaufleiden

Zu diesem Schluss kommen Neurowissenschaftler um Dr. Daniel Mackay von der Universität in Glasgow anhand einer retrospektiven Analyse zum Schicksal von knapp 7600 älteren Vereinsspielern (N Engl J Med 2019; online 21. Oktober). Berücksichtigt wurden vor 1977 geborene Spieler, die als Profis in einer Sportdatenbank registriert waren. Jedem Spieler stellten die Forscher drei Männer aus der Allgemeinbevölkerung, aus demselben Geburtsjahrgang und mit derselben Postleitzahl, aber ohne Fußballkarriere gegenüber. Die Postleitzahl diente dem Abgleich des sozialen Status.

Die Forscher schauten nun in Versicherungs- und Gesundheitsdatenbanken, wie viele der Spieler und der Kontrollpersonen bis zum Jahr 2016 starben, woran sie starben und welche Medikamente sie bekamen.

Die gute Nachricht für die Spieler: Die Sportlerkarriere war mit einer höheren Lebenserwartung assoziiert: Nach im Median 18 Jahren waren 15,4 Prozent der Fußballer, und 16,5 Prozent der Kontrollpersonen gestorben; die ehemaligen Spieler waren zum Todeszeitpunkt rund drei Jahre älter als die Kontrollen, die Gesamtsterberate war um relative 13 Prozent geringer. Vor allem bei den unter 70-Jährigen war die Sterberate reduziert, bei den über 70-Jährigen hingegen höher als in der Bevölkerung.

Auch die kardiovaskuläre Sterberate (minus 20 Prozent) und die Lungenkrebssterberate (minus 47 Prozent) lagen im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich niedriger: Hinweis auf einen körperlich aktiven und relativ gesunden Lebensstil der Spieler.

13% geringer war die Gesamtsterberate der Fußballspieler verglichen mit den Kontrollpersonen.

Ein ganz anders Bild ergab sich jedoch mit Blick auf die Sterberate durch neurodegenerative Erkrankungen: Sie wurde als Haupt- oder Begleitursache bei 2,9 Prozent der Fußballer, aber nur bei 1,0 Prozent der Kontrollpersonen gelistet. Das Team um Mackay ermittelte daraus eine 3,5-fach erhöhte neurodegenerative Sterberate – auch unter Berücksichtigung der reduzierten Gesamtmortalität und alternativer Todesursachen (Survivorship Bias). Die Alzheimer-Sterberate war bei den Fußballspielern im Vergleich zu den Kontrollpersonen fünffach erhöht, die Rate durch andere neurodegenerative Erkrankungen etwas weniger. Am geringsten war der Unterschied bei Morbus Parkinson – dieser trat bei den Ex-Spielern doppelt so oft auf.

Mehr Antidementiva

Die Verordnungen von Antidementiva bestätigten dieses Bild: Ehemalige Spieler bekamen solche Arzneien fünffach häufiger als die Männer in der Kontrollgruppe.

Etwas bessere Karten, einer Demenz zu entgehen, haben offenbar Torwarte: Sie haben in der Studie zu rund 60 Prozent seltener Antidementiva bekommen als Feldspieler. Ihre Angst vor Alzheimer muss also nicht ganz so groß sein. Da Tormänner ein deutlich geringeres Risiko für Kopfverletzungen haben dürften als Feldspieler, spricht auch dies für einen Zusammenhang zwischen physikalischem Kopfeinsatz und erhöhter Demenzrate.

Die Daten stehen im Einklang mit diversen anderen Studien, wonach Profispieler von kopf- und kontaktintensiven Sportarten später häufiger an Demenz erkranken als etwa Basket- oder Handballspieler.

In einem Editorial mahnt Dr. Robert Stern vom CTE-Zentrum der Universität in Boston, die Resultate nicht zu dramatisieren (N Engl J Med 2019; online 21. Oktober). Für Amateur- und Gelegenheitsfußballer dürfte der gesundheitliche Nutzen etwa auf das Herzkreislaufsystem überwiegen. Ein gelegentlicher Kopfball in der Kindheit oder Jugend sollte kein Anlass zur Sorge sein.