HC-Viren ausschalten - ohne zu schaden

Experimentelle Gentherapien bei chronischer Hepatitis C haben oft unerwünschte Effekte auf das infizierte Gewebe. Mit einer neuen Strategie, die Virologen am Universitätsklinikum Heidelberg entwickelt haben, lassen sich solche Nebenwirkungen minimieren. Die Forscher nutzten hierfür die RNA-Interferenz.

Veröffentlicht:HEIDELBERG. Wissenschaftler des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg haben eine bisher noch experimentelle Variante der Gentherapie bei chronischen Virusinfektionen entscheidend verbessert. Mit Hilfe der weiterentwickelten Technik ließ sich in Zellversuchen beispielhaft eine chronische Infektion mit Hepatitis C-Viren stark zurückdrängen, heißt es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums Heidelberg. Gleichzeitig waren Nebeneffekte dieser als RNA-Interferenz bezeichneten Methode auf ein Minimum reduziert.

Bis die Erfindung Patienten zugutekommt, ist es zwar noch ein langer Weg. Bis dahin könnte sie aber der medizinischen und biologischen Grundlagenforschung großen Nutzen bringen. Dort kommt die RNA-Interferenz häufig zum Einsatz, um die Funktion bestimmter Gene im lebenden Organismus zu untersuchen, wie ein Forscherteam um Dr. Dirk Grimm, Exzellenzcluster CellNetworks und Zentrum für Infektiologie berichten (Proc Natl Acad Sci 28;112(30):E4007-16)

Feinregulation des Zellstoffwechsels

Die RNA-Interferenz (RNAi) ist ein natürlicher Mechanismus in menschlichen, tierischen und pflanzlichen Zellen, um die Funktion einzelner Gene zu regulieren. Dazu wird mRNA, die Informationen dieser Gene überträgt, gezielt abgefangen. Sie bleibt an einer Art Köder kleben, der aus kleinen RNA-Stücken besteht. Das kann dazu führen, dass die mRNAs entweder deutlich weniger aktiv sind oder sogar komplett abgebaut werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Die auf der mRNA enthaltenen Informationen kommen somit nicht durch, das Gen kann seine Wirkung nicht oder nur eingeschränkt entfalten.

Die RNA-Interferenz dient der Feinregulation des zellulären Stoffwechsels. Man kann sich diesen Mechanismus aber auch effektiv zu Nutze machen, um eingedrungene Viren zu blockieren und zu zerstören. Das funktioniert am besten mit Viren, deren Erbinformation in Form von RNA gespeichert wird, was ja beispielsweise beim Hepatitis C-Virus der Fall ist.

Hierzu bedienen sich die Wissenschaftler der Gentherapie: Sie stellen den genetischen Bauplan für den RNA-Köder künstlich her und verpacken ihn in veränderte Viren, sogenannte Vektoren, die selbst keinen Schaden verursachen. Diese transportieren den Köder in die befallenen Leberzellen.

Da der künstliche Bauplan der Erbinformation der Zelle gleicht und von dieser wie ein Stück des eigenen Erbguts behandelt wird, können die Zellen den passenden Köder nun selbst bilden. Damit werden diese Zellen in die Lage versetzt, eingedrungene fremde Gene - wie zum Beispiel die des Hepatitis C-Virus - zu erkennen und lahm zu legen.

Nur ein Strang therapeutisch wirksam

Allerdings ergab sich bisher ein Problem: Der RNA-Köder (die sogenannte "short hairpin RNA" oder "shRNA") besteht aus zwei fest miteinander verschlungenen RNA-Strängen, von denen nur der eine therapeutisch wirksam ist. Der andere Strang ist als stabilisierendes Element zwar unverzichtbar, führt aber ein Eigenleben, wie die beiden Erstautoren der Studie, Stefan Mockenhaupt und Stefanie Grosse aus der Arbeitsgruppe von Grimm, nun zusammen mit Wissenschaftlern um Professor Ralf Bartenschlager, Leiter der Abteilungen Molekulare Virologie am Zentrum für Infektiologie und Virus-assoziierte Karzinogenese am Deutschen Krebsforschungszentrum, zeigten.

Dieser "Helfer"-Strang bindet auf bisher unverstandene Weise andere mRNA-Botenmoleküle und stört damit diverse Zellfunktionen. Diese unbeabsichtigte Wirkung könnte den Therapieerfolg gefährden sowie Zell- oder Gewebeschäden verursachen.

"Dieses Problem haben wir nun im Experiment beispielhaft für die Behandlung einer chronischen Virus-Hepatitis C gelöst", wird Seniorautor und Arbeitsgruppenleiter Grimm in der Mitteilung der Uniklinik Heidelberg zitiert.

Virusvermehrung 100-fach gehemmt

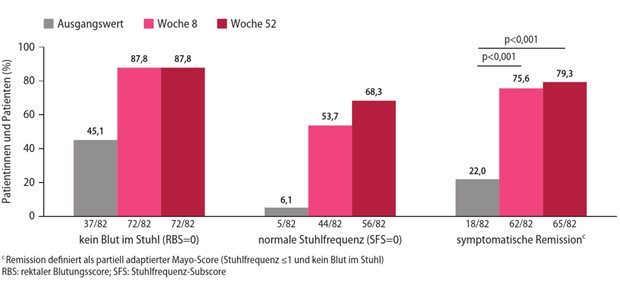

Die Wissenschaftler bepackten die therapeutischen Vektoren mit dem Bauplan für ein weiteres kleines RNA-Molekül. Dieses blockiert zum einen die unerwünschte Aktivität des Helfer-Stranges und zieht außerdem eine weitere RNA ("miRNA 122") der Zelle aus dem Verkehr, die das Hepatitis C-Virus für seine Vermehrung benötigt, so die Universitätsklinik Heidelberg. Mit diesem Ansatz sei es gelungen, die Virusvermehrung in einer menschlichen Leberzelllinie circa 100-fach zu hemmen, ohne merkbare Schädigung.

Nun gelte es, die Langzeitwirkung dieser experimentellen Therapie im Tierversuch zu prüfen. "Diese neue Methode ist ein Durchbruch im Bereich der RNA-Interferenz. Da sie flexibel und relativ einfach einsetzbar ist, gehen wir davon aus, dass sie für eine Vielzahl zukünftiger Anwendungen in Forschung und Therapie interessant sein dürfte", erklärt Grimm. So könnten zum Beispiel noch gezielter als bisher Gene in Krebszellen blockiert und damit Tumoren bekämpft werden. (eb)