Schnell und zuverlässig?

Hauttest spürt Parkinson auf

Wie können Ärzte zuverlässig Parkinson erkennen? Eine Biopsie könnte die Lösung sein. Forscher haben hier Unterschiede zwischen Kranken und Gesunden aufgespürt.

Veröffentlicht:

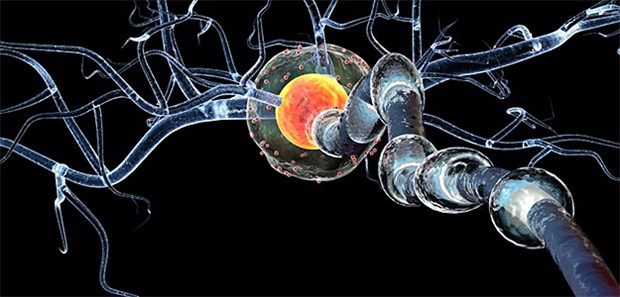

Sind dopaminproduzierende Nervenzellen im Hirn geschädigt, kann es auf Dauer zu Parkinson kommen. Hilft ein einfacher Hauttest zukünftig bei der Diagnose?

© ralwel / Fotolia

BOSTON. Der Nachweis von Alpha-Synuclein-Ablagerungen in der Haut könnte sich als recht einfacher Test auf Morbus Parkinson erweisen und die klinische Diagnose unterstützen. Hautbiopsien lassen sich sehr einfach entnehmen, der Nachweis der Proteinaggregate gelingt rasch und ist im Vergleich zur bildgebenden Diagnostik äußerst günstig.

Noch wird allerdings erforscht, wie präzise der Nachweis der Erkrankung gelingt. Dazu müssen Ärzte auch wissen, wann und wo im Krankheitsverlauf sich die Aggregate in der Haut in diagnostisch ausreichender Menge bilden.

Italienische Wissenschaftler um Professor Rocco Liguori von der Universität in Bologna konnten in ihren Untersuchungen vor einiger Zeit bei praktisch allen Parkinsonpatienten Alpha-Synuclein-Ablagerungen in der Haut nachweisen, wobei die Präsenz solcher Ablagerungen von zentral nach distal abnimmt.

Unterschied je nach Körperregion

So fanden die Neurologen in allen Nackenhautproben Alpha-Synuclein, aber nur in einem Fünftel der Beinhautproben.

In den Beinen stießen sie jedoch auf Zeichen einer Small-Fiber-Neuropathie, bei der es zu einer isolierten Schädigung der kleinen dünn myelinisierten A-Delta- und unmyelinisierten C-Fasern kommt. Diese Schädigung kann zu brennenden Schmerzen und fehlerhaftem Temperaturempfinden führen.

An der Harvard Medical School in Boston beschäftigt sich ein Team um Dr. Christopher Gibbons ebenfalls mit Hautbiopsien bei Parkinson. Die Forscher haben jetzt Ergebnisse einer Untersuchung bei Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsstadien veröffentlicht (Gibbons CH et al. The diagnostic discrimination of cutaneous a-synuclein deposition in Parkinson disease. Neurology 2016; 87(5):505-512).

Bei allen fanden sie signifikant mehr Alpha-Synuclein in der Haut als bei gesunden Kontrollen, auch schon in den sehr frühen Stadien. Betroffen waren vor allem adrenerge sympathische Fasern, welche die Musculi arrectores pilorum innervieren, aber auch cholinerge sudomotorische Verbindungen. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich Morbus Parkinson anhand solcher Ablagerungen sehr präzise diagnostizieren lässt.

Reduzierte Nervenfaserdichte

Für ihre Analyse konnten die US-Forscher 28 Parkinsonkranke sowie 23 gesunde ältere Personen gewinnen. Die Patienten waren im Schnitt 63 Jahre alt, die Kontrollpersonen 62 Jahre. 15 Patienten hatten eine autonome Dysfunktion, sie waren im Schnitt älter (66 versus 60 Jahre) und länger erkrankt (neun versus vier Jahre) als Patienten ohne autonome Probleme.

Hautbiopsien wurden am Unterschenkel, Oberschenkel sowie Unterarm entnommen und immunhistochemisch untersucht, zudem bestimmten die Forscher die Nervenfaserdichte.

Die intraepidermale Dichte unterschied sich über alle Proben gemittelt bei den Parkinsonkranken kaum von der bei Gesunden, auch gab es keinen deutlichen Unterschied zwischen Patienten mit und ohne autonome Dysfunktion.

Allerdings legten die Unterschenkelproben bei zehn der Parkinsonkranken eine Small-Fiber-Neuropathie nahe – die Ergebnisse bestätigen in diesem Punkt die Resultate der italienischen Arbeitsgruppe. Fünf der Patienten hatten eine autonome Dysfunktion.

Analyse von Pilo- und sudomotorischer Fasern

Ein anderes Bild ergab sich bei der Dichte pilo- und sudomotorischer Fasern. In allen Proben von Parkinsonkranken mit autonomer Dysfunktion fanden sich signifikant weniger pilomotorische, in den distalen Ober- sowie Unterschenkelproben auch weniger sudomotorische Fasern als bei gesunden Kontrollen.

Bei Patienten ohne autonome Dysfunktion war die Dichte dieser Fasern zum Teil ebenfalls reduziert, die Unterschiede zu den Kontrollen waren aber nicht signifikant.

Hohe Spezifität und Sensitivität

Zu den Befunden passt recht gut die Analyse der Alpha-Synuclein-Ablagerungen: Zwar ließ sich praktisch bei allen Teilnehmern in allen Proben das aggregierte Protein in sudo- und pilomotorischen Fasern nachweisen, allerdings in deutlich unterschiedlichem Ausmaß.

Waren bei den gesunden Teilnehmern rund 40% der pilomotorischen Fasern betroffen, lag der Anteil bei Patienten ohne autonome Dysfunktion zwischen 40 und 100%, bei denen mit autonomen Störungen zwischen 60 und 100%.

Von den sudomotorischen Fasern waren insgesamt deutlich weniger mit Alpha-Synuclein-Klumpen beladen, doch auch hier zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen: Bei den Gesunden waren im Mittel rund 3% der Fasern betroffen, 20% waren es bei den Patienten ohne und rund 30% bei denen mit autonomer Dysfunktion.

Für die sudomotorischen Fasern ließ sich bei einem Grenzwert von 14% mit einer Sensitivität von 86% und einer Spezifität von 100% zwischen Gesunden und Kranken unterscheiden, bei einem Cut-off-Wert von 10% lagen die Werte jeweils bei 95 und 91%.

Noch genauer gelingt die Unterscheidung anhand der Alpha-Synuclein-Last der pilomotorischen Fasern: Ein Cut-off-Wert von 45% ermöglicht eine Sensitivität von 94% sowie eine Spezifität von 100%, bei einem Grenzwert von 40% sind es jeweils 98 und 93%.

Höchste Last bei Schwerkranken

Wenig überraschend zeigten schwer Erkrankte die höchste Alpha-Synuclein-Last, auch schien diese mit dem Ausmaß der autonomen Funktionsstörungen zuzunehmen. Allerding offenbarten auch schon frisch diagnostizierte Parkinsonkranke vermehrt Proteinablagerungen in pilo- und sudomotorischen Fasern.

Die Arbeit bestätigt damit die Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Liguori, wonach sich ein Morbus Parkinson über Hautbiopsien zuverlässig nachweisen lässt. Sie legt zudem nahe, dass ausschließlich sympathische adrenerge und cholinerge Fasern betroffen sind, nicht jedoch sensorische.

Die Daten passen auch zur Hypothese, wonach Alpha-Synuclein-Ablagerungen in peripheren Nerven zu den autonomen Problemen beitragen. Nicht bestätigen konnte das Team um Gibbons hingegen einen proximal-distalen Gradienten bei der Ablagerung. Dies könnte jedoch auch daran liegen, dass sie bei ihren Proben nur die Extremitäten berücksichtigt hatten.

Die US-Forscher vermuten aufgrund der bisherigen Daten, dass sich das schadhafte Protein bereits in präklinischen Stadien in kutanen Nervenfasern ablagert. Ob sich die Krankheit über Hautbiopsien bereits vor den motorischen Symptomen zuverlässig nachweisen lässt, müssen jedoch weitere Studien klären.