Mit Stammzelltherapie gegen altersabhängige Makuladegeneration

Mit im Labor gewonnenen Pigmentepithelzellen konnte bei Ratten das Absterben der Sehzellen aufgehalten werden.

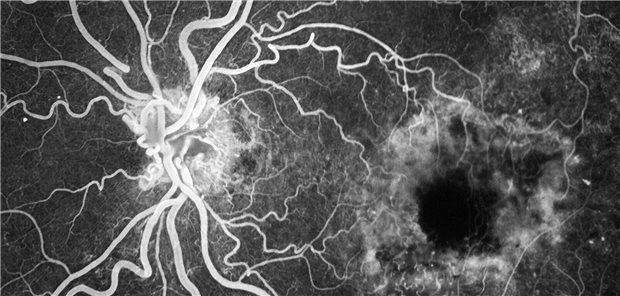

Veröffentlicht:BONN (eb). Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist die Hauptursache für Altersblindheit. Wissenschaftler der Universitäts-Augenklinik Bonn haben nun zusammen mit ihren Kollegen in den USA einen Weg gefunden, wie sich die von der Erkrankung betroffenen Zellen des retinalen Pigmentepithels im Auge ersetzen lassen könnten.

Die Forscher programmierten Hautzellen eines Menschen in das Stadium embryonaler Stammzellen zurück und gewannen daraus gesunde Zellen, die sie erkrankten Ratten unter die Netzhaut transplantierten. So konnte der fortschreitende Untergang der Sehzellen gestoppt werden (Stem Cells Translational Medicine 2012; online 6. Februar).

"Die häufige trockene Manifestationsform der altersabhängigen Makuladegeneration lässt sich bislang nicht behandeln", wird Privatdozent Dr. Tim U. Krohne von der Universitäts-Augenklinik Bonn in einer Mitteilung der Uni zitiert. Zusammen mit Forschern des Scripps Research Institutes in La Jolla/Kalifornien hat Krohne einen Ansatz entdeckt, wie sich die Augenkrankheit mit Stammzellen therapieren lassen könnte.

Bei der AMD sind die retinalen Pigmentepithelzellen geschädigt. Sie liegen unter den eigentlichen Sehzellen und sind für die Entsorgung ihres "Stoffwechselmülls" verantwortlich. Die Wissenschaftler ersetzten die erkrankten Epithelzellen durch im Labor gewonnene, gesunde Zellen.

Zellen umprogrammiert

Hierfür entnahmen die Forscher Zellen aus der Haut von Menschen und programmierten diese in eine Art Embryonalstadium zurück. Aus den induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) gewann das Team gesundes retinales Pigmentepithel. Die Forscher testeten die therapeutischen Möglichkeiten dieser Zellen mit Erfolg im Tiermodell, heißt es in der Mitteilung.

Dazu verwendeten die Forscher Ratten mit einer Krankheit des retinalen Pigmentepithels, die der AMD des Menschen ähnlich ist. Das Team transplantierte die im Labor gewonnenen Pigmentepithelzellen unter die Netzhaut der Nager.

Mit modernsten bildgebenden und elektrophysiologischen Verfahren wurde daraufhin das Sehvermögen der Ratten getestet. Die Studien zeigen, dass bei den behandelten Ratten das Absterben der Sehzellen und der Verlust des Sehvermögens aufgehalten werden konnten.

Wenn die retinalen Pigmentepithelzellen aus der eigenen Haut der Patienten gewonnen werden, gibt es keine Abstoßungsreaktionen nach der Transplantation. Forscher in den USA und England haben bereits mit klinischen Studien begonnen.