Immuntherapie

Option auch bei Brustkrebs

In der Onkologie dreht sich derzeit alles um immuntherapeutische Verfahren, darunter Vakzinierungsstrategien und Checkpointblockade. Neue Daten geben Hinweise darauf, dass sich eine Immuntherapie auch für Patientinnen mit Brustkrebs eignet.

Veröffentlicht:DRESDEN. Nicht jeder Tumor ist für eine Immuntherapie gleichermaßen geeignet. Voraussetzung ist eine ausreichende Immunogenität. Das Mammakarzinom galt lange als nicht immunogen. Diese Sichtweise hat sich jedoch geändert. Insbesondere der triple-negative Brustkrebs (TNBC) und das HER2-positive Mammakarzinom könnten ausreichende immunogene Eigenschaften besitzen, um auf eine Immuntherapie anzusprechen, erklärte Priv.-Doz. Dr. Anita Kremer auf der 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie. Die Ärztin vom Universitätsklinikums Erlangen verwies auf Studiendaten, nach denen beim TNBC die Infiltration des Tumors mit Immunzellen prognostisch relevant ist.

Rasche Regression bei Respondern

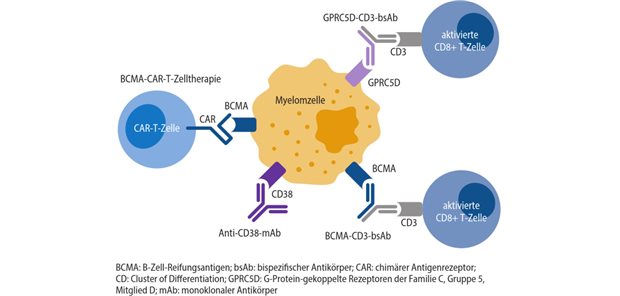

Im wissenschaftlichen Interesse stehen unter anderem Checkpointinhibitoren, bispezifische Antikörperderivate sowie der adoptive T-Zell-Transfer. Erste Daten einer Phase-II-Studie, in der Pembrolizumab, ein PD("programmed cell death protein")-1-Inhibitor, bei TNBC untersucht wird, zeigen eine Gesamtansprechrate von knapp 20 Prozent.

Für die Gesamtgruppe sei dies ein enttäuschendes Ergebnis, so Dr. Florian Schütz, Universitätsfrauenklinik Heidelberg. "Wer aber anspricht, geht rasch in die Regression, und scheint auch lange anzusprechen." Drei der fünf Responderinnen waren nach 48 Wochen noch "on treatment". Bei Frauen mit Östrogenrezeptor-positivem/ HER2-negativem Tumor betrug die Gesamtansprechrate 14 Prozent. Noch in der Entwicklung, aber aus Sicht von Schütz "sehr interessant", ist der gegen den Liganden 1 des PD-1-Rezeptors (PD-L1) gerichtete Antikörper Atezolizumab.

Beim adoptiven Zelltransfer werden Immunzellen der Patientin ex vivo spezifisch gegen den Tumor sensibilisiert und reinfundiert. Dieses Verfahren lässt sich durch den Einsatz gentechnisch modifizierter T-Zellen erweitern, etwa durch CAR-T-Zellen, also T-Lymphozyten mit chimären Antigenrezeptoren. Es handelt sich dabei um einen in der T-Zell-Membran verankerten Rezeptor, der spezifisch ein auf der Tumorzelle exprimiertes Antigen erkennt.

Nutzen sollte man aus Sicht von Professor Torsten Tonn, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, auch die zytotoxischen Effekte natürlicher Killerzellen (NK). Sie seien vielversprechende Kandidaten für die zelluläre Therapie solider Tumoren. Ihr Einsatz käme bei vielen Tumorentitäten in Betracht. Graft-versus-Host-Reaktionen seien nicht zu befürchten, so Tonn.

Da sich autologe NK-Zellen klinisch als wenig wirksam erwiesen haben, liegt das Augenmerk auf allogenen Zellen, insbesondere auf der Zelllinie NK-92. Auch für NK-Zellen werden CAR-Moleküle entwickelt, die ein hohes zytotoxisches Potenzial besitzen. Eine Arbeitsgruppe um Professor Winfried Wels vom Georg Speyer Haus in Frankfurt/Main hat HER2-spezifische NK-92/5.28.z-Zellen produziert. Sie werden derzeit in einer Phase-I-Studie beim HER2-positiven Glioblastom untersucht.

Kombination mit Radiotherapie

Laut Professor Gabriele Niedermann vom Tumorzentrum Freiburg können Strahlen- und Immuntherapie sich bestens ergänzen. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass eine hypofraktionierte Radiotherapie (hRT) eine Vielzahl von tumorspezifischen CD-8- und zytotoxischen Zellen induziert. Zudem gebe es Hinweise, dass die Kombination aus höher dosierter hRT und Immuncheckpointblockade bezüglich der lokalen Tumorkontrolle und systemischer antitumoraler Effekte synergistisch wirke. Auch eine Kombination von hRT mit adoptivem Zelltransfer ist nach Einschätzung von Niedermann denkbar.