Klima, Krise – Krebs?

Warum der Klimawandel auch die Onkologie betrifft

Die drohende Klimakatastrophe hat schon jetzt weitreichende medizinische Folgen, wie eine aktuelle Übersichtsarbeit nahelegt. Und der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Onkologie.

Veröffentlicht:

Die Klimakatastrophe hat tatsächlich auch langfristig Implikationen für die Onkologie, wie Ergebnisse verschiedener Reviews implizieren.

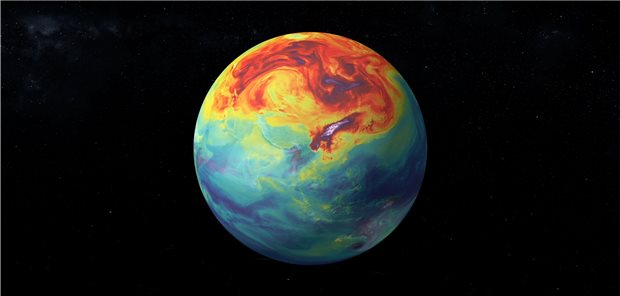

© slavemotion / Getty Images / iStock

München. Extremere Wetterlagen bringen als Folge des menschengemachten Klimawandels (MKW) mehr medizinische Probleme mit sich. Das betrifft nicht nur Offensichtliches wie etwa Todesfälle, die auf Hitze, Stürme oder Überflutungen zurückzuführen sind. Manche Folgen werden subtiler daherkommen, etwa in Form von hitzebedingten Ernteausfällen, die die Versorgung mit (gesunden) Lebensmitteln gefährden. Und einige dieser Folgen lassen sich sogar jetzt schon erkennen. Zu diesem Schluss kommt zumindest ein Team um Dr. Marina Romanello von der Initiative „The Lancet Countdown“, das gerade frisch einen neuen Report zum Thema publiziert hat (Lancet. 2021; online 20. Oktober). Seit 2015 veröffentlich Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen und Nationen diese Reportreihe. Ziel der Initiative ist es, „die Verbindungen von öffentlicher Gesundheit und Klimawandel nachzuverfolgen“. Neben dem prestigeträchtigen Fachjournal „Lancet“ sind u. a. auch Universitäten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Teil des Projektes.

Für das aktuelle Review haben Romanello und Mitarbeitende satte 44 (im weiteren Sinne) gesundheitsbezogene Indikatoren herangezogen. Dabei handelt es sich um einen ziemlich breiten Mix und beinhaltet Hinweise auf mögliche Gefahren für die öffentliche Gesundheit (Ausmaß der Hitzeexposition vulnerabler Gruppen; Dürren etc.) einerseits, aber auch auf Maßnahmen zur Abmilderung von Klimafolgen (Anteil von Grünflächen im urbanen Raum; nationale Gesundheitspläne) andererseits.

Lancet Countdown Gesundheit und Klimawandel 2021

Gesundheitswesen hat seine Klima-Hausaufgaben nicht gemacht!

Zu den „härteren“ gesundheitsbezogenen Indikatoren gehören etwa „klimasensible Infektionskrankheiten“. Darunter versteht Romanellos Team zum Beispiel Malaria oder Denguefieber, die durch Stechmücken übertragen werden, oder auch Erkrankungen, die von bestimmten Salzwasserbakterien (sog. Vibrionen) ausgelöst werden können (z. B. Cholera). Für alle klimasensiblen Erreger beobachte man, dass sich Umweltbedingungen zugunsten der Pathogene veränderten. Etwa sei in den nördlichen Breitengraden der Anteil an Küstenflächen, die eine Übertragung mit Nicht-Cholera-Vibrionen erlauben, im Vergleich zu den 1980er-Jahren um 56 % gewachsen. Auch das Transmissionsrisiko für Dengue oder Zika steige, da die basalen Reproduktionsraten der hauptsächlich übertragenden Stechmückenarten im Vergleich zu den 1950er-Jahren um 7–13 % gewachsen seien.

Überhaupt sehen Romanello und ihr Team ungünstige Entwicklungen auch bei zahlreichen anderen Indikatoren, weswegen sie ihren Sachstandsbericht mit „code red for a healthy future“ überschrieben haben.

Klimawandel trifft Onkologie zweifach

In dem aktuellen Report spielt Krebs nahezu keine Rolle. Und zugegebenermaßen erscheint die Verbindung von Krebs und Klima auf den ersten Blick als nicht besonders stark. Dass aber auch die Onkologie Folgen des MKW zu spüren bekommen wird, ist relativ wahrscheinlich, wie Professor Robert A Hiatt, und Naomi Beyeler von der University of California, San Francisco, CA/USA, in einem Review dargestellt haben (Lancet Oncol 2021; 21(11)e519-e527). Die beiden Forschenden sehen letztlich zwei Hauptwege, über die der MKW die Onkologie trifft:

Steigende Krebsinzidenzen durch Zunahme onkogener Faktoren

Störungen und Gefährdungen der Versorgung von Krebserkrankten

Zum ersten Punkt zählen zum Beispiel Luftverschmutzungen (industriell verursacht, aber auch durch Waldbrände), UV-Strahlenexposition, abnehmende Ernährungsqualität (reduzierter Anteil an „protektiven“ Bestandteilen wie Gemüse, Obst etc.; Zunahme von kanzerogenen Aflatoxinen etc.) oder auch hitzebedingter Bewegungsmangel.

Unter Punkt zwei fallen etwa Auswirkungen, wie wir sie teilweise in der COVID-19-Pandemie erlebt haben: Wenn Ressourcen aufgrund von unmittelbareren MKW-Folgen (Hitzeerkrankungen, Infektionen, Hunger etc.) umverteilt werden müssten, ginge das mit großer Wahrscheinlichkeit zulasten von Krebsprävention, -screenings, -diagnostik und -therapien. Auch gesellschaftliche und ökonomische Unsicherheiten, die in der Flanke des MKW auftreten, bergen das Risiko, die Versorgung von Krebskranken zu kompromittieren.