Jetzt kommt die evidenzbasierte Medizin in die Klinik

Niemand im GKV-System weiß, in welchem Umfang Krankenhäuser medizinische Leistungen erbringen und bezahlt bekommen, für die es keine Evidenz gibt. Mit dem geplanten Versorgungsgesetz soll sich das ändern.

Veröffentlicht:

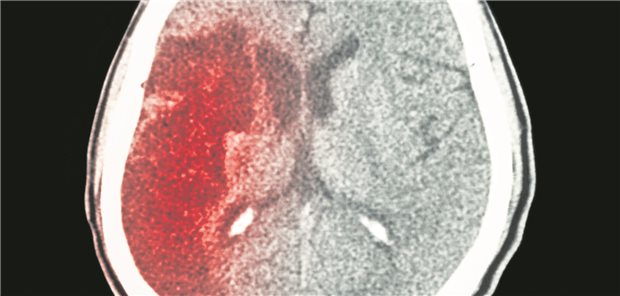

Medizinische Innovation: Das Versorgungsgesetz verschafft Vertragsärzten einen leichteren Zugang.

© Thomas Frey / imago

BERLIN. Die Welt ist ungerecht. Wollen Vertragsärzte in der ambulanten Versorgung innovative medizinische Leistungen erbringen und abrechnen, dann müssen dazu zwei Hürden überwunden werden: Der Gemeinsame Bundesausschuss muss sich auf Antrag seiner Mitglieder - zuständig wäre in diesem Fall die KBV - mit der Innovation befassen und sie positiv im Hinblick auf medizinische Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit bewerten.

Drucksache zum Download

Und der Gemeinsame Bewertungsausschuss von KBV und Kassen muss die Leistung in den EBM aufnehmen. Auf Gedeih und Verderb sind Innovatoren und fortschrittsfreundliche Ärzte auf den Goodwill der unmittelbar Beteiligten im Bundesausschuss angewiesen, denn diese können eine Innovation auch schlicht ignorieren.

Medizin ohne Evaluation: Ausmaß unbekannt

Ganz anders dagegen in der stationären Versorgung. Hier ist das Tor für Innovationen weit geöffnet. Jede neue Technik kann - ohne Evaluation ihres medizinischen Nutzens - am Patienten angewendet werden.

Gegenwärtig ist nicht einmal bekannt, wie die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zugesteht, in welchem Umfang Kliniken medizinische Leistungen ohne Evidenz erbringen.

Tatsache ist aber, dass der Umfang erheblich ist und weiter zunimmt. Denn die Krankenhäuser haben ein Recht darauf, neue Leistungen bezahlt zu bekommen und gegebenenfalls eigenständige Fallpauschalen zu erhalten. Zuständig dafür ist das InEK, das Institut für das Entgeltsystem der Krankenhäuser.

Beim InEK können die Kliniken eine NUB-Anfrage stellen (NUB steht für Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden). Die Zahl dieser Anfragen hat sich zwischen 2005 und 2011 von 3464 auf 15.571 vervielfacht.

Die Zahl der Anerkennungen als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode stieg im gleichen Zeitraum von 809 auf 7207. Auf der Basis dieser Anerkennungen können dann Kliniken und Krankenkassen eigenständige Entgelte vereinbaren.

Schallende Ohrfeige für niedergelassene Ärzte

Ursache für diese Ungleichheit sind zwei gegensätzliche Regelungen im SGB V: der Erlaubnisvorbehalt für die vertragsärztliche Versorgung nach Paragraf 135 und der Verbotsvorbehalt für die stationäre Versorgung nach Paragraf 137c.

Im Grundsatz soll es auch künftig dabei bleiben: "Aufgrund des im Krankenhaus stärker ausgeprägten Systems der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Arztgruppen und der gegenseitigen kollegialen Kontrolle bei Indikationsstellung und Therapieplanung, die einen besseren Schutz vor einer medizinisch willkürlichen und ausufernden Anwendung neuer Methoden bietet, hat der Gesetzgeber hier eine innovationsfreundliche Regelung geschaffen", schreibt die Bundesregierung und verpasst damit niedergelassenen Ärzten zugleich eine schallende Ohrfeige.

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz sollen die unbefriedigenden Verhältnisse - fehlende Evidenz in der Krankenhausmedizin und schwieriger Zugang zu Innovationen in der ambulanten Medizin - allerdings geändert werden.

Danach ist in einem neuen Paragrafen 137e die Möglichkeit vorgesehen, das der Gemeinsame Bundesausschuss künftig innovative Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zeitlich begrenzt unter strukturierten Bedingungen erproben lassen kann. Damit soll eine unabhängige wissenschaftliche Institution beauftragt werden.

Der Plan: Innovation auch für die ambulante Medizin

Besonders wichtig für Vertragsärzte: Sie erhalten ebenso wie Krankenhäuser Zugang zur Erprobung dieser Methode. Ein Novum ist dabei, dass die Leistung von den Krankenkassen vergütet werden muss. Die Finanzierung der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung soll über einen Systemzuschlag erfolgen.

Die Anbieter einer neuen Methode, etwa Medizinproduktehersteller, können an der Evaluation mitwirken. Forderungen der GKV, die Anwendung und Erprobung solcher neuen Leistungen auf Innovationszentren zu beschränken, lehnt die Bundesregierung ab.