Moderne Epigenetik

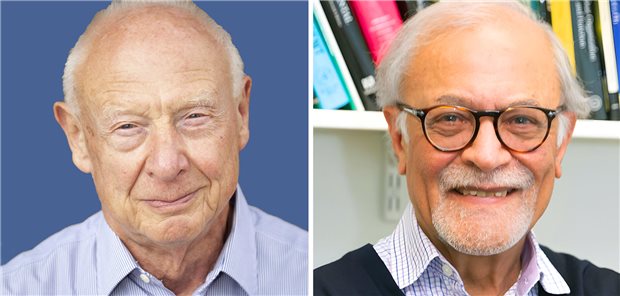

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis für Davor Solter und Azim Surani

Nicht alle Gene eines Menschen sind aktiv. Diese Entdeckung von Davor Solter und Azim Surani liegt zwar bereits mehr als 30 Jahre zurück, sie legte jedoch eine der wichtigsten Grundlagen der Epigenetik. Für diese Arbeit werden die beiden Biologen nun mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ausgezeichnet.

Veröffentlicht:

50 Prozent von Mama und 50 Prozent von Papa? Lange galt dies als Gebot in der Genetik. Doch nicht mehr: Unabhängig voneinander entdeckten zwei Entwicklungsbiologen, dass manche Gene offenbar nur in einer aktiven Kopie vererbt werde.

© privat | Jacqueline Garget / Universiy Cambridge

Frankfurt.Es ist beschlossen: Für ihre Erkenntnisse im Bereich der Epigenetik erhalten die Entwicklungsbiologen Davor Solter und Azim Surani 2026 den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis. Die Preisträger haben das Phänomen der genomischen Prägung entdeckt.

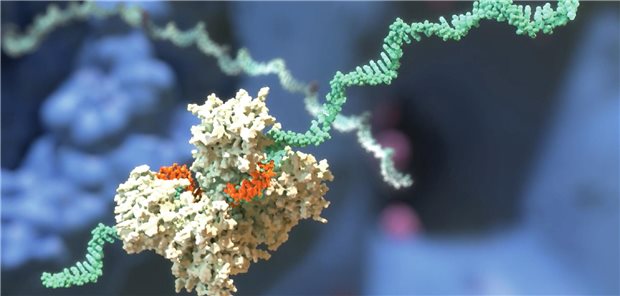

In Chromosomen aufgewickelt, tragen Gene unsere Erbinformation. Keimzellen enthalten einen einfachen Satz von 23 Chromosomen (22 Autosomen und ein Geschlechtschromosom, entweder X oder Y). Jede Körperzelle enthält hingegen einen doppelten Chromosomensatz.

Einer davon stammt aus der Eizelle der Mutter, der andere aus der Spermazelle des Vaters. Somit sollten alle Körperzellen zwei aktive Kopien desselben Gens enthalten. Zumindest galt dies galt lange als Grundregel der Genetik.

„Phänotyp wird nicht allein vom Genotyp bestimmt“

Mit ihrer Forschung setzten der US-Amerikaner Davor Solter und der Brite Azim Surani im Jahr 1984 diese Theorie teilweise außer Kraft. Sie entdeckten, dass Säugetier-Eltern ihrem Nachwuchs manche Gene offenbar nur in einer aktiven Kopie vererben.

„Dies zeigte, dass unser Phänotyp nicht allein von unserem Genotyp bestimmt wird, sondern auch von epigenetischen Merkmalen geprägt ist. Das hat unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit fundamental verändert“, begründet der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Thomas Boehm, die Entscheidung zur Preisverleihung.

Die Entdeckung des „Genomic Imprinting“

Anfang der 80er-Jahre gingen Davor Solter in Philadelphia und Azim Surani in Cambridge einer Grundfrage der Genetik nach: Warum ist bei Säugetieren keine Jungfernzeugung (Parthenogenese) möglich, bei anderen Tier, wie Eidechsen, Schnecken und Bienen jedoch schon?

Solter und Surani beantworteten diese Frage, indem sie unabhängig voneinander eine von Solter entwickelte und verbesserte Technik anwandten: die Transplantation der Kerne von Keimzellen. Nachdem Eizelle und Spermium zu einer Zelle verschmolzen sind, bleiben deren Kerne vorübergehend separiert und werden deshalb als Pronuclei bezeichnet.

Solter und Surani ersetzten nun einen der beiden Pronuclei durch einen aus einem anderen Mäusestamm und generierten damit Embryonen, die entweder zwei weibliche oder zwei männliche Pronuclei enthielten.

Unerwarteterweise starben alle diese Embryonen ab. Bei Kombinationen von zwei väterlichen Pronuclei blieb der Embryo unterentwickelt, die Plazenta hingegen nicht.

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist mit 120.000 Euro dotiert und wird traditionell an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

Mit ihm werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geehrt, die sich auf dem von Paul Ehrlich vertretenen Forschungsgebiet besondere Verdienste erworben haben, insbesondere in der Immunologie, der Krebsforschung, der Hämatologie, der Mikrobiologie und der Chemotherapie.

Manche Gene werden nur von der Mutter oder vom Vater in aktiver Form weitergegeben

Umgekehrt entwickelte sich bei Kombinationen von zwei mütterlichen Pronuclei die Plazenta unzureichend, was zu einer Unterernährung des Embryos führte. Nur die Embryonen aus einer Kontrollgruppe mit zwei geschlechtsverschiedenen Pronuclei entwickelten sich zu gesunden Mäusen.

Die Schlussfolgerung der beiden Wissenschaftler war eindeutig: Bei Säugetieren bringen die mütterlichen Chromosomen Informationen mit, die auf den väterlichen fehlen – und umgekehrt.

Für eine gesunde Entwicklung der Nachkommen ist somit eine vollständige Übermittlung beider elterlichen Chromosomensätze unbedingt nötig, denn offensichtlich werden manche Gene nur von der Mutter oder vom Vater in aktiver Form weitergegeben. Surani prägte dafür den Begriff „genomic imprinting“.

In einer Aussendung anlässlich der Preisträgerverkündung schreibt der Stiftungsrat: „Dank der Pioniertat von Solter und Surani blüht die Epigenetik heute als die Wissenschaft der molekularbiologischen Vorgänge, die die Expression von Genen unabhängig von Veränderungen in deren Sequenz steuern.“ (help)