Priscus-Liste

Studie zeigt Einsatzgrenze

Die Priscus-Liste kann ein hilfreiches Kontrollinstrument bei Arznei-Verordnungen für alte Patienten sein, hat aber Grenzen.

Veröffentlicht:HAMBURG. Die Priscus-Liste, die Ärzten als Kontrollinstrument zur Vermeidung inadäquater Medikamente (PIM) bei älteren Patienten dienen soll, wird in der Praxis "nicht immer den realen Behandlungssituationen und -bedürfnissen der Patienten gerecht".

Darauf hat Nadine Quindt von der Abteilung Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden hingewiesen. Dabei sind in einer qualitativen Studie bei sieben Hausärzten die Daten von 1280 Patienten, die im Schnitt 75 Jahre alt gewesen sind, ausgewertet worden.

Die Patienten hatten mindestens zwei Dauerdiagnosen und bekamen mindestens zwei Medikamente dauerhaft verordnet. Für das Projekt wurden Krankenakten aus dem Jahr 2012 retro-spektiv analysiert.

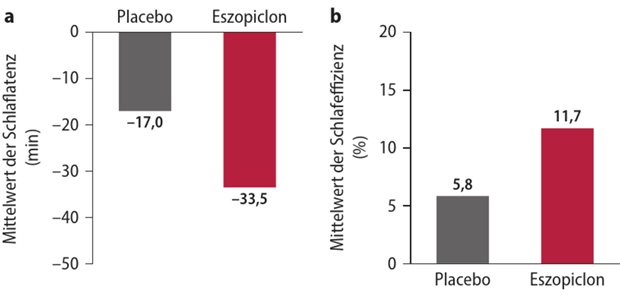

Fast jeder vierte Patient (23,4 Prozent) der ausgewerteten Patienten erhielt im Rahmen der Dauertherapie mindestens einen Priscus-Wirkstoff und damit ein oder mehrere inadäquate Medikamente verabreicht. Fast die Hälfte dieser PIM-Verordnungen betraf Sedativa (48,3 Prozent), 14,7 Prozent entfielen auf Antihypertensiva.

Bei den qualitativen Interviews mit den Hausärzten wurden laut Quindt die "Einsatzgrenzen" der Liste deutlich. Priorität für die Hausärzte hat dabei die Lebensqualität der Patienten, die nicht immer mit den Vorgaben aus der Priscus-Liste in Einklang zu bringen sind.

Generell beklagten die Hausärzte auch unzureichende "Medikationsalternativen" zur Priscus-Liste, die immer wieder zu - auch von Fachärzten vorgegebenen - PIM-Verordnungen führen.

Zudem, so Professor Andreas Sönnichsen von der Universität Witten/Herdecke, gebe es bisher "keine Studienevidenz" für die Liste. Deshalb sei es zu tolerieren, wenn erfahrene Hausärzte Verordnungen stärker auf den individuellen Behandlungsfall ausrichten. Der Name Priscus leitet sich aus der Zugehörigkeit des Projekts zum Forschungsverbund Priscus (lateinisch: altehrwürdig) ab. (ras)