Borderline-Syndrom: Alles eine Sache des Glückshormons?

Depression einerseits und Aggressivität andererseits sind typisch für Borderline-Patienten. Beides lässt sich mit einer verminderten Ausschüttung von Endorphinen erklären.

Veröffentlicht:

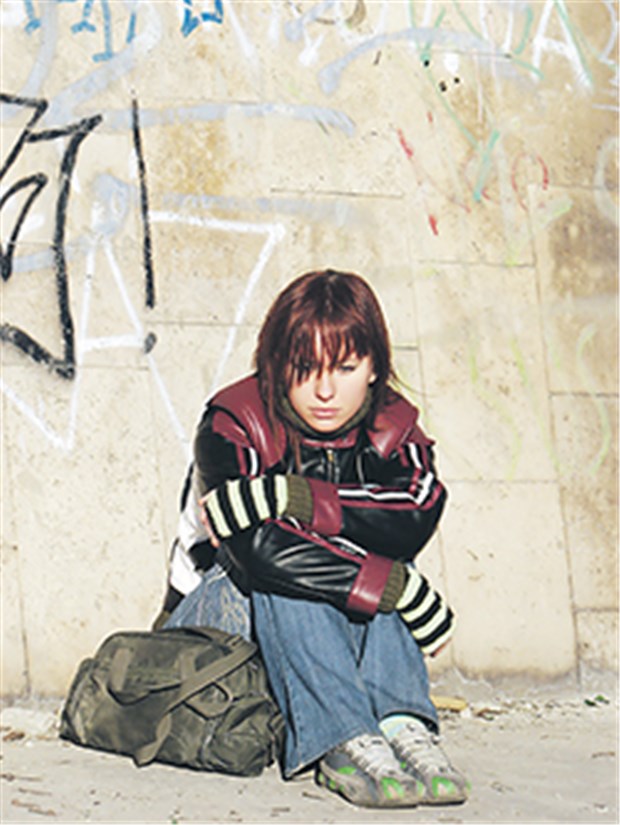

Freudlos und leer fühlen sich Menschen mit einer Borderline-Störung.

© Vasilkovsky / fotolia.com

BERLIN. Wie es zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt, ist noch nicht endgültig aufgeklärt. Möglicherweise ist das endogene Opioid-System an der Entstehung beteiligt.

Serotonin oder Dopamin sind nicht mehr austariert

Immer wieder wird ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter Serotonin oder Dopamin mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Verbindung gebracht.

Professor Borwin Bandelow aus Göttingen vertritt die Theorie, dass Endorphine, die endogenen Opioide, dabei von Bedeutung sind: Das Gehirn dieser Patienten schüttet möglicherweise weniger Endorphine aus, oder die µ-Opioidrezeptoren reagieren weniger empfindlich auf ihre Liganden. Beide Eigenschaften würden sich auch auf das dopaminerge Belohnungssystem auswirken.

Auf diese Weise ließen sich praktisch alle typischen Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung erklären: Anhedonie, Leeregefühl, Depression und Suizidalität. Denn sie alle deuten auf eine verminderte Stimulation des endogenen Opioid-Systems hin, sagte Bandelow auf einem Kongress in Berlin.

Auch Substanzmissbrauch, exzessive Aufnahme von Nahrung, besonders von Süßigkeiten, sowie häufige und riskante Sexualkontakte mit wechselnden Partnern stimulieren das endogene Opioid- oder das dopaminerge Belohnungssystem.

"Auch das Streben nach Aufmerksamkeit und das verzweifelte Bemü-hen, nicht verlassen zu werden, fallen in diese Kategorie: Soziale Interaktion erzeugt Belohnung", erläuterte der Psychiater.

Riskantes Verhalten fördert Bildung endogener Opioide

Andere Symptome wie Selbstverletzung, Hungern, riskante Freizeitaktivitäten und die Verwicklung in Schlägereien scheinen zunächst wenig mit Belohnung zu tun zu haben.

Sie versetzen den Körper aber in eine Art ‚Survival-Modus‘, der wiederum die Endorphin-Ausschüttung steigert, sagte Bandelow.

Ein Ansatzpunkt für die Therapie seien Substanzen, die am µ-Opioidrezeptor wirken, aber nicht süchtig machen. Bis sie gefunden sind, behandelt Bandelow Borderline-Patienten mit Naltrexon, mit Quetiapin oder mit SSRI wie Sertralin.