Freezing bei Morbus Parkinson

Fahrrad bringt Neurone wieder im Takt

Parkinson-Patienten können zwar oft noch Fahrradfahren, aber kaum noch Gehen. Schuld ist wohl eine Art "Störsignal".

Veröffentlicht:DÜSSELDORF. Patienten mit Morbus Parkinson leiden unter erheblichen Beeinträchtigungen beim Gehen, bis hin zum plötzlichen "Einfrieren", dem "Freezing of Gait". Sie trippeln dabei auf der Stelle und kommen keinen Meter mehr vorwärts. Die genaue Ursache für das "Einfrieren" ist bisher weitgehend unbekannt. Verblüffend ist, dass die Patienten jedoch ohne Probleme weiterhin Fahrradfahren können, heißt es in einer Mitteilung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Neurowissenschaftler der Universität haben nun in Kooperation mit Forschern der Universitäten Konstanz und Aarhus eine Art "Störsignal" entdeckt, das bei Patienten ohne Freezing nicht nachweisbar war (Ann Neurol 2017, online 11. September). "Dieser überraschende Befund bringt uns nicht nur einen entscheidenden Schritt im Verständnis der krankhaften Vorgänge des Freezing weiter, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Therapie dieser oft schwer behandelbaren und unsere Patienten in ihrer Lebensqualität erheblich beeinträchtigenden Symptomatik", wird der Neurologe Professor Alfons Schnitzler, Leiter des Projektes am Universitätsklinikum Düsseldorf, in der Mitteilung zitiert.

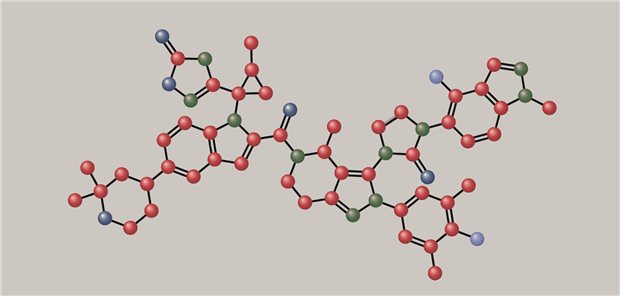

Um dem unverstandenen Phänomen des "Freezing of Gait" auf den Grund zu gehen, haben sich die Wissenschaftler zusammengeschlossen und die Gehirnaktivität von Parkinson-Patienten beim Gehen und beim Fahrradfahren untersucht. Dabei nutzten sie die Möglichkeit, die Aktivität der Basalganglien abzuleiten. Diese tiefen Hirnstrukturen sind bei Parkinson-Patienten bekanntlich verändert, können normalerweise aber nicht direkt untersucht werden. Möglich wurde dies durch die Implantation von Elektroden zur therapeutischen Stimulation im Rahmen der sogenannten tiefen Hirnstimulation.

In der aktuellen Veröffentlichung konnte das Forscherteam zeigen, dass Fahrradfahren im Vergleich zum Gehen mit einer deutlicheren Unterdrückung pathologischer Signale in einem breiten Frequenzbereich, dem sogenannten beta-Band zwischen 13-35 Hz, einhergeht. Anders gesagt, kommen die Neuronen in den betroffenen Hirnregionen durch das Fahrradfahren wieder in den richtigen Takt. Parkinson-Patienten mit "Freezing" zeigen zwar ein ähnliches Muster wie die Patienten ohne "Freezing", aber zusätzlich ein "Störsignal" um 18 Hz. Dieses gehört vermutlich neurophysiologisch zur Parkinson-typischen Anfälligkeit für das "Einfrieren". Wie dies in einem Blockieren von Bewegungen gipfelt und das ganze System doch noch aus dem Takt gerät, bleibt zu beantworten. Die Unterdrückung der abweichenden Aktivität der Basalganglien bietet jedoch nun einen zentralen Ansatzpunkt für zukünftige Therapien bei Parkinson-Patienten mit "Freezing of Gait". Und bei zukünftigen Therapien wird sicherlich auch Fahrradfahren eine zentrale Rolle spielen.(eb)