Nieren-Transplantation

Lebendspender haben ein leicht erhöhtes Risiko, dass die verbleibende Niere versagt

Die Nierenspende von Neu-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2010 an seine Frau brachte viel Sympathie, birgt aber auch Risiken: Jeder 200. bis 1000. Lebendspender wird in 15 Jahren selbst dialysepflichtig. Nierengesundheit ist daher sehr wichtig für die Spenderwahl.

Veröffentlicht:

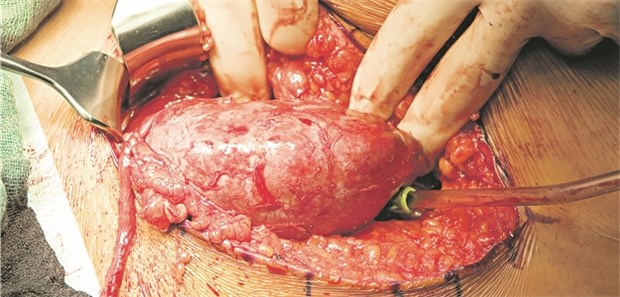

Knapp jede dritte transplantierte Niere in Deutschland stammt von einem Lebendspender.

© orizont21 / fotolia.com

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 2094 Nieren transplantiert, 597 davon stammten von Lebendspendern (29 Prozent). Dies waren zu 52 Prozent Blutsverwandte und zu 48 Prozent Ehe-, Lebenspartner oder Freunde. Für den Spender ist dabei die Nutzen-Risiko-Abwägung besonders bedeutsam, weil sein Körper durch die Nierenentnahme versehrt wird. Die altruistische Entscheidung hat für ihn zwar einen psychologischen Nutzen: Er kann die Lebensqualität eines nahestehenden Menschen stark verbessern und ihn vor einem frühen Tod bewahren. Aber auch wenn bestimmte Vorerkrankungen und Prädispositionen ausgeschlossen sind, bleibt ein geringes Langzeitrisiko, nach der Lebendspende selbst dialysepflichtig zu werden oder vorzeitig zu sterben.

Zwei Studien haben vor drei Jahren nun für Verunsicherung gesorgt. Zum einen haben norwegische Wissenschaftler Daten von 1901 Nierenspendern aus den Jahren 1963 bis 2007 mit den Daten von 32.621 in Bezug auf Alter, Geschlecht und relevante gesundheitliche Faktoren abgeglichene Kontrollpersonen verglichen. Binnen im Mittel 15,1 Jahren nach Op ergab sich bei den Spendern eine um relative 30 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tod jeglicher Ursache. Das Risiko für ein terminales Nierenversagen (ESRD) war bei den Lebendspendern um den Faktor 11,38 erhöht (Kidney Int 2014; 86: 162).

Risiko für Nierenversagen unter 0,5 Prozent

In der zweiten Studie wurde das ESRD-Risiko von 96.217 Nierenspendern aus den USA mit dem Risiko von 20.024 "gematchten" Kontrollen verglichen (JAMA 2014; 311; 579). Die Nephrektomien waren zwischen 1994 und 2011 erfolgt. Maximal wurden die Spender 15 Jahre lang beobachtet, im Median waren es 7,6 Jahre. Die Inzidenz für eine terminale Niereninsuffizienz innerhalb von 15 Jahren nach Operation wurde für die Gruppe der Organspender auf 30,8/10.000 geschätzt und für die Kontrollgruppe auf 3,9/10.000, ein Unterschied zu Ungunsten der Spender um den Faktor 8 und ebenfalls hochsignifikant.

"Die beiden Studien sind das Beste, was es derzeit zu dieser Fragestellung gibt", erläuterte Professor Klemens Budde, Nephrologe und Transplantationsmediziner an der Charité Berlin, im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung". Deshalb habe eine europäische Arbeitsgruppe die Qualität der Studien in einem Positionspapier bewertet (Nephrol Dial Transplant 2017; 32: 216). Budde hat an der Stellungnahme mitgearbeitet.

Positiv wird darin gesehen, dass das absolute Risiko für ein Nierenversagen in beiden Studien für die Gruppe der Organspender gering war: Es lag 15 Jahre nach Organentnahme bei 0,47 Prozent in der norwegischen Studie und bei 0,10 Prozent in der US-Untersuchung. "Das Risiko für ein terminales Nierenversagen ist also in der Gruppe der Organspender mit unter 0,5 Prozent insgesamt sehr niedrig und damit vertretbar", erläutert Budde. Auch gebe es inzwischen Medikamente aus der Klasse der Renin- Angiotensin-System-Hemmer, mit denen mögliche Hyperfiltrationsschäden wie Bluthochdruck effektiv therapiert werden könnten.

Voraussetzung ist eine gute Nierenfunktion

In der Gesamtbewertung macht die Arbeitsgruppe deutlich, dass sich die Spenderrisiken für ESRD und vorzeitigen Tod vor allem für den Zeitraum von 15 Jahren nach Nierenspende vergleichsweise gut abschätzen lassen, für längere Zeiträume sei es schwieriger, und dieses Problem müsse potenziellen Spendern auch vermittelt werden.

"Wir haben für Zeiträume von 30 oder 40 Jahren nach Nierenspende zu dieser Frage kaum belastbare Daten. Das macht die Prognose für einen 25- oder 30-jährigen potenziellen Kandidaten schwieriger als für einen 65-jährigen", so Budde. Bei einem Organspender für einen nierenkranken Verwandten ersten Grades könne möglicherweise auch trotz guter Laborwerte eine Disposition für eine Nierenerkrankung vorhanden sein, vor allem für immunvermittelte Organschäden. Es bedürfe dazu weiterer und vor allem prospektiver Untersuchungen.

"Ich persönlich ziehe aus den Daten auch den Schluss, dass die Selektionskriterien für Nierenspender nicht aufgeweicht werden sollten", sagt Budde. An der Charité bleibe man zum Beispiel dabei, dass eine gute Nierenfunktion mit einer glomerulären Filtrationsrate (GFR) von mindestens 80 ml/Min als Voraussetzung für die Spende belegt sein sollte, nachgewiesen über eine exakte Messung der GFR mithilfe von radioaktivem 51Cr-EDTA und nicht über eine Schätzung der GFR. Budde: "Eine zuverlässige Diagnostik ist die entscheidende Grundlage für die gute Beratung des potenziellen Spenders."