Lehre aus der Corona-Pandemie

Internisten fordern Facharzt für Infektiologie

Die COVID-19-Pandemie zeigt eindringlich, wie wichtig ein eigener Facharzt für Innere und Infektiologie ist, so die DGIM. Aber auch in der Pflege brauche es mehr infektiologische Kompetenz. Sorge bereitet Ärzten derweil das Post-Corona-Syndrom.

Veröffentlicht:

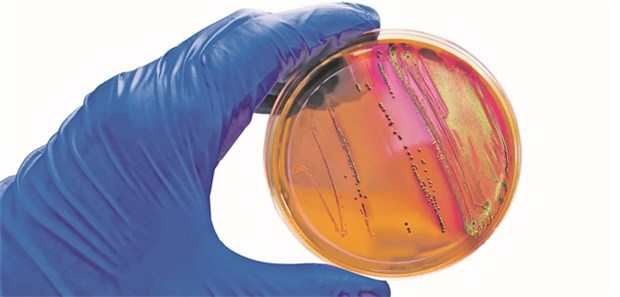

Im Behandlungsalltag in den Kliniken zunehmend gefragt: internistische und infektiologische Kompetenz.

© Mathias Ernert, Medizinische Uniklinik

Wiesbaden. Für eine zweite Corona-Welle sieht die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) das Gesundheitswesen gut gerüstet. Allerdings müssten einige Lehren aus der Pandemie gezogen werden. Eine ganz wichtige: Es brauche endlich den Facharzt für Infektiologie, so die Forderung bei einer Online-Pressekonferenz der Gesellschaft am Mittwoch.

Und dieser müsse an die Innere Medizin angedockt werden. „Gerade bei älteren Patienten und wenn mehrere Organe betroffen sind, wie wir es bei COVID-19 vielfach erleben mussten, ist das breite Wissen von Internisten gefragt, die Erfahrung in der Behandlung von Multimorbiditäten haben“, erklärte Professor Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie und kommissarischer Vizepräsident und Präsidiumsmitglied für das Ressort Krankenversorgung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Interesse der jungen Ärzte ist da

In Deutschland gebe es zwar viele gute, international anerkannte Virologen, so Professor Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI). Aber COVID-19 habe gezeigt, dass es Spezialisten in der weiteren Patientenbetreuung beziehungsweise im Behandlungsalltag brauche. Das reiche bis in die Pflege. Dabei gehe es auch darum, wie medizinisches und pflegerisches Personal mit der eigenen Angst vor einer Infektion umgehe.

„Im Gegensatz zu den meisten westlichen Staaten ist in Deutschland keine Weiterbildung auf Facharztniveau etabliert – ein Manko, das sich nicht nur in der Behandlung von Patienten mit Infektionskrankheiten, sondern auch in der Ausbildung von Ärzten und in der medizinischen Wissenschaft negativ auswirkt“, stellte der Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg fest. Das Interesse bei den jungen Ärzten an der Infektiologie sei vorhanden, so Salzbergers Erfahrung. Die jungen Kollegen bräuchten aber auch in Deutschland entsprechende Karrierechancen, „sonst gehen sie ins Ausland, in die Schweiz oder USA“. Die Facharztweiterbildung könnte andere berufliche Perspektiven schaffen.

Bis zu 1500 Infektiologen notwendig

Auf lange Sicht würden bundesweit 1000 bis 1500 Fachärzte für Infektiologie gebraucht. Die Chancen für die Facharztweiterbildung, die ja aus der ärztlichen Selbstverwaltung heraus entstehen muss, stehen laut Salzberger gut: „Wir sind auf einem guten Weg.“ DGIM, DGI, die Deutsche Gesellschaft für Mikrobiologie und Hygiene und andere seien sich einig.

Zudem erwartet er nach Corona „Rückenwind“ aus der Politik. Die bisherige Zusatzbezeichnung Infektiologie könne weiter von allen klinischen Disziplinen und den Mikrobiologen als zusätzliche Qualifikation in den Fachdisziplinen erworben werden.

Post-COVID-Syndrom häufig nach leichtem Erkankungsverlauf

Gerade die Internisten beschäftigt aber noch ein Versorgungsproblem: das Post-COVID-Syndrom. Obwohl sie keine COVID-19-Erkrankung mehr aufwiesen, zeigten Patienten zum Teil Symptome wie Fatigue, Belastungsintoleranz oder neuropsychologische Auffälligkeiten wie Albträume und Vergesslichkeit, berichtete Welte. Davon seien insbesondere Patienten mit leichten COVID-19-Verläufen betroffen.

An der MHH sei man derzeit dabei, gezielte Rehabilitationsprogramme für diese Patienten zu etablieren. Welte geht davon aus, dass Auslöser immunologische Veränderungen sind. In Hannover würden derzeit rund 100 Patienten mit einem Post-COVID-Syndrom behandelt, auch aus umliegenden Regionen. Genaue Zahlen zur Häufigkeit des Syndroms konnte er nicht nennen.

„Die Patienten müssen ernst genommen werden“, appellierte er an Ärzte in Kliniken und Praxen. Viele Patienten würden sich beklagen, dass ihre Beschwerden einfach abgetan würden.

Wächterkollektive für zweite Welle

Mit Blick auf eine zweite Corona-Welle wünscht sich der Generalsekretär der DGIM, Professor Georg Ertl, mehr regionale Maßnahmen und mehr regionalen Spielraum für diese. „Politisch sind wir an die Grenzen des Machbaren gekommen“, sagte er. „Einen solchen Shutdown kann man nicht beliebig oft wiederholen.“ Die Kliniken seien fähig, Intensivkapazitäten bei Bedarf zügig bereitzustellen. „Wir können stufenweise reagieren“, so Ertl, der auch Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Würzburg ist. Mit einem Vorlauf von drei Tagen ließen sich etwa elektive Eingriffe verschieben und die notwendigen COVID-Kapazitäten schaffen. Bestimmte Intensivkontingente würden ohnehin bereitgehalten.

Ertl spricht sich zudem dafür aus, über bevölkerungsbasierte Querschnittsstudien sogenannte Wächterkollektive zu schaffen. Repetitive Testungen desselben „Wächter(Sentinel)-Kollektivs“ mit vermutlich heute geringer Inzidenz von Corona-Infektionen könnten bei deren Anstieg den wichtigen, wertvollen Zeitvorsprung für die Krankenhäuser geben, um ihre COVID-Programme zu aktivieren. In Würzburg laufe eine solche Studie (STAAB-Studie) mit zufällig aus der Bevölkerung gezogenem repräsentativem Sentinel-Kollektiv gerade an, berichtete er.

Internisten beklagen Finanzierungslücke

Unzufrieden sind die Internisten mit den bisherigen Regelungen zur Finanzierung der Vorhaltereserven an Schutzausrüstung und vor allem an Arzneimitteln. Solche Vorhaltekosten seien über die DRG nicht gedeckt. Auch die laut Ertl gerade im Gesundheitsministerium in Arbeit befindliche ITS-Arzneimittelbevorratungsverordnung, die eine länger vorhaltende Arzneimittelbevorratung von den Kliniken fordere, beantworte nicht die Frage der Refinanzierung dieser Reserve, monierte er.

Dort wird eine Bevorratung gefordert, die statt des bisher zwei-, künftig mindestens einem dreiwöchigen Bedarf der intensivmedizinischen Abteilungen der Krankenhäuser entspricht. Was Bundesärztekammer (BÄK) und die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkDÄ) übrigens in einer Stellungnahme zu dem Verordnungsentwurf kritisieren: Sie schlagen außerhalb einer Pandemie eine Lagerhaltung für Krankenhausapotheken von vier Wochen vor. In der Pandemiesituation sei hingegen eine Bevorratung von mindestens sechs Wochen notwendig.