Prothese

Künstlicher Arm bald so gut wie biologischer

Eine Armprothese so zu bewegen wie das eigene Fleisch und Blut – Forscher aus London und Göttingen sind dem einen wichtigen Schritt näher gekommen.

Veröffentlicht:

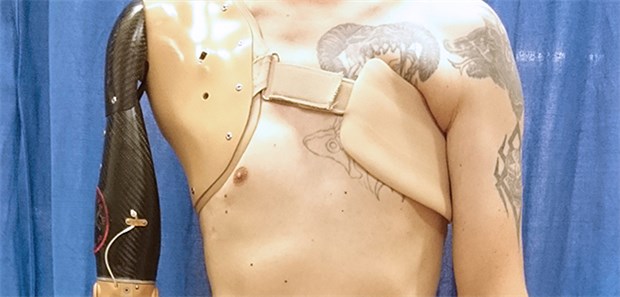

Bei der Armprothese ist der Oberarm über einenb Ellenbogen aus Plastik und Metall mit dem ebenfalls künstlichen Unterarm verbunden

© Imperial College London

GÖTTINGEN. Es scheint halbwegs zu klappen: Wenn Armamputierte daran denken, ihren künstlichen Unterarm zu drehen, dreht er sich, wenn sie die Hand öffnen und schließen wollen, tut sie das, auch lässt sich der Unterarm über einen Ellenbogen aus Plastik und Metall heben und senken. Für viele Patienten mit Amputationen könnte dies ein gewaltiger Fortschritt sein. Zwar gab es auch bislang schon myoelektrische Prothesen, mit Gedankensteuerung hatten diese jedoch wenig zu tun.

Bei dem System, das Dr. Dario Farina und Mitarbeiter vom Imperial College in London und der Universität Göttingen entwickelt haben, werden tatsächlich Motoneuronsignale abgeleitet. Allerdings beschreiten die Forscher auch hier den Umweg über die Muskulatur: Sie benutzen Brustmuskeln als Verstärker für die Signale, die sie anschließend ableiten und dechiffrieren. Ein Computer versucht, daraus die beabsichtigten Bewegungen zu erkennen und eine Prothese in der gewünschten Weise zu steuern.

Muskelfasern als Verstärker

Damit unterscheidet sich die Methode fundamental von bisherigen Verfahren, die zwar auch Muskeln zur Steuerung von Prothesen benutzen, sich jedoch am globalen EMG-Signal orientierten. Um den Arm zu bewegen, müssen die Patienten etwa in bestimmter Weise mit dem Muskel zucken. Damit lassen sich indirekt einige Befehle für eine grobe Steuerung der Prothese erzeugen. Solche Systeme werten also nicht einzelne Motoneuronsignale aus, sie interpretieren vielmehr Unterschiede im EMG-Rauschen, das sich aus der Summe all dieser Signale zusammensetzt. Ihre Ergebnisse haben die Forscher vor kurzem auch in der Fachzeitschrift "Nature" publiziert.

Die bisherigen Verfahren sind noch in anderer Hinsicht problematisch: Sie leiten die Signale meist von noch verbliebenen Arm- oder Schultermuskeln ab. Diese sind jedoch oft ebenfalls verletzt oder degenerieren nach der Amputation, sodass sie sich nicht gut zur Steuerung eignen. Dabei gilt, je weiter oben der Arm amputiert ist, umso mehr Signale sind eigentlich zur Kontrolle der Prothese nötig, umso weniger Muskeln bleiben aber, die sie liefern können. Besser wäre es daher, die Steuersignale direkt von den motorischen Nervenfasern im Stumpf abzuleiten, was technisch bislang aber nicht möglich ist.

Die Forscher um Farina setzten daher auf einen anderen Weg. Sie leiteten motorische Fasern großflächig auf den Brustmuskel um, sodass im Prinzip jedes Motoneuron eine Muskelfaser innerviert und die Nervensignale in elektrische Muskelsignale umgewandelt werden. Die ursprüngliche Information bleibt dabei erhalten, lässt sich aber besser ableiten. Diese gezielte Muskel-Reinnervierung (targeted muscle reinnervation) ist vom Prinzip her nicht neu – sie wurde auch bisher schon angewandt –, allerdings nur, um das Problem mit den geschwächten Armmuskeln zu umgehen. Es wurden dabei stets nur Veränderungen im globalen EMG-Muster interpretiert.

Das Team um Farina hat nun jedoch versucht, bei sechs Patienten über multiple hochauflösende Sensoren die Information der einzelnen umgeleiteten efferenten Nervenfasern zu erfassen und zu entschlüsseln. Bei allen Patienten war zwei bis zehn Jahre zuvor ein Arm etwas über oder unter dem Ellenbogen abgetrennt worden.

Präzisere Armbewegungen möglich

Zunächst hatten die Forscher die efferenten Fasern für die Armmuskulatur an sechs verschiedenen Stellen am Brustmuskel reinnerviert. Dort brachten sie 50-Kanal-EMG-Elektroden auf der Haut an und ermittelten die jeweiligen Entladungsmuster und -zeiten bei imaginären Armbewegungen. Es gelang ihnen dabei, sowohl Signale für die Art als auch die Intensität einer Bewegung abzuleiten.

An jeder Innervierungsstelle ließen sich etwa zehn unterschiedliche Motoneuronsignale klar differenzieren, die Forscher konnten dort also Einzelentladungen der Neuronen über die Muskelsignale nachweisen. Damit konnten sie Arm- und Handbewegungen weitgehend rekonstruieren und Algorithmen für eine Prothese programmieren.

In Labortests gelang es den Probanden, kontrollierte Dreh,- Beuge- sowie Schließbewegungen mit künstlichen Armen und Händen auszuführen, und das weit präziser, als es mit bisherigen myoelektrischen Steuerungen möglich ist.

Die Forscher um Farina wollen nun mit dem System innerhalb von drei Jahren eine praxistaugliche Prothese entwickeln. Dazu müssen sie noch einige Hürden nehmen. So möchten die Patienten sicher keinen schweren Computer herumschleppen, der die Nervensignale in Echtzeit auswertet und an die Prothese überträgt, dieser sollte am besten in die Prothese integriert sein.

Nach Ansicht von Farina und Mitarbeitern hat Muskelgewebe als Schnittstelle zwischen Nervenfasern und Computer jedoch eine große Zukunft. So seien mit geeigneten Elektroden auch intramuskuläre Ableitungen möglich, was noch präzisere Signale als eine oberflächliche Messung liefern würde. Zudem könnte gezielt Muskelgewebe als Verstärker an den Armstumpf transplantiert werden, auch scheint es möglich, Muskeln zu diesem Zweck im Labor zu züchten. Die Experimente hätten jedenfalls gezeigt, dass die Ableitung und Dekodierung motorischer Signale gut funktioniert. Damit sei es prinzipiell möglich, einen künstlichen Arm genauso gut zu benutzen wie einen biologischen.