Autoimmun-Kolitis

Lichttherapie saniert Darm bei Krebstherapie

Eine häufige Nebenwirkung von Immuntherapien bei Krebs lässt sich vermutlich durch Lichtaktivierung von Immunzellen stoppen, berichten Forscher der Universitätsklinik Freiburg.

Veröffentlicht:

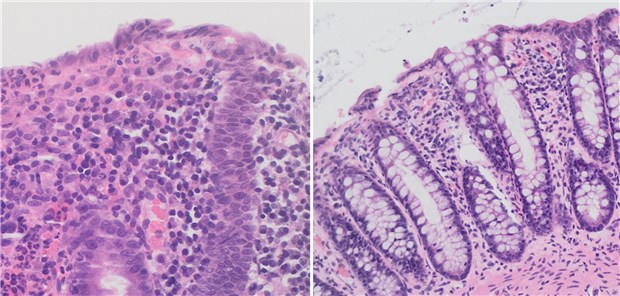

Lichttherapie bei Krebs: Während vor der Therapie das Darmgewebe unstrukturiert wuchert (links), sind am Ende der Therapie die schleimbildenden Zellverbünde wieder gut zu erkennen (rechts).

© The New England Journal of Medicine

Freiburg. Melanome können ja seit einigen Jahren medikamentös mit Immuncheckpoint-Inhibitoren behandelt werden. Allerdings kommt es häufig zu starken Autoimmunreaktionen wie Hautausschlag oder Durchfall, erinnert das Universitätsklinikum Freiburg.

Dass sich diese mit einer speziellen Lichttherapie aufhalten lassen, haben jetzt Forscher der Universitätsklinik Freiburg mit schweizerischen Kollegen herausgefunden (NEJM 2020; 382:294-296).

Erfolreiche Therapie mit extrakorporaler Photopherese

Einen 29-jährigen Krebspatienten mit einer schweren Autoimmun-Kolitis behandelten sie sehr erfolgreich mittels Extrakorporaler Photopherese (ECP), heißt es in der Mitteilung. Dabei werden Immunzellen außerhalb des Körpers mit einem lichtreaktiven Medikament versetzt, mit UV-Licht bestrahlt und in den Körper zurückgegeben.

Durch das Verfahren werden vermutlich Immunzellen aktiviert, die die Entzündung stoppen, berichtet die Uni Freiburg. Die Photopherese-Therapie habe bei dem Patienten zu einem vollständigen Abklingen der Beschwerden geführt, während durch die fortlaufende Krebstherapie der Hautkrebs erfolgreich behandelt werden konnte. Bisherige, etablierte Behandlungsansätze seien im Vorfeld erfolglos geblieben.

Therapie über acht Monate

Die ECP-Behandlung wurde bei dem Patienten acht Monate lang alle zwei bis vier Wochen wiederholt. Bereits kurz nach Beginn der Therapie kam es zu einem kompletten Rückgang des entzündungsbedingten starken Durchfalls. Auch im präklinischen Tiermodell er habe sich der Therapieansatz als sicher erwiesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Ganz wichtig für die begleitende Therapie war, dass die ECP-Behandlung keinen negativen Einfluss auf die Anti-Tumor Wirkung der Immunmedikamente hatte“, erklärt Studienautor Dr. Robert Zeiser. (eb)